أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي

صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق

صادق القندرچي وافراح نجفية

“استطاع صادق القندرجي في تلك الليلة، وعلى ذلك المسرح المؤقت الصغير،

ان يقدم اعظم كرنفال شاهدته عيناي ابدا”

دُعينا الى حفلة زواج في النجف الأشرف عام 1957. وبما ان الزواج كان لأقربان لنا، فإنه كان من الممكن ان نذهب مع والدتي من بغداد الى النجف، انا واخوتي عصام ورعد. كانت التقاليد النجفية مازالت باقية على اصالتها سواء في الأفراح او الأتراح. ومن المعروف ان اهالي النجف وكربلاء والمجتمعات الشيعية مبدعين جداً في التعبير عن حزنهم بشكل يأخذ الألباب سواء من حيث الكلمات او الأداء او خلق الأجواء المساعدة في التعبير عن الحزن والأسى سواء في المجالس الحسينية او في الوفيات العائلية.

إلا انه من غير المعروف هو ان هذه المجتمعات هي مجتمعات انسانية متكاملة. فهي كما تؤدي واجبها وتعبر عن حزنها في المآسي والأحزان، فإنها تعرف ايضا كيف تحتفل بالأفراح والمسرات. لقد كان هذا الزواج وانا في عمر العشر سنوات، فرصة نادرة لي للتعرف على تقاليد الزواج في النجف. ومن بين هذه التقاليد ان رجال اهل العروسة لا يحضرون احتفالات ليلة الحنة او احتفالات زفة الزواج وليلة الدخلة. إلا انني مع اخوتي عصام ورعد، وإن كنا من طرف العروس، إلا انه كان مقبولاً حضورنا لصغر سننا. ونحن في الطريق بين بغداد والنجف لاحظت ان هناك فتق في واجهة حذائي. اخبرت امي عنه، وكانت اجابتها انه سوف لن يراه احد وانه لا نستطيع عمل اي شيئ الآن. لم ارتح لذلك الجواب لعلمي ان ابي وإن لم يكن غنياً بمعنى الكلمة، إلا انه كان التاجر الأول واغنى شخص في العائلة في ذلك الوقت، وهذا سيكون موضع تسائلات في احاديث أقربائنا.

ومعظم مراسيم الزيجات تبدأ بأرسال المشاية لجص النبض، للتعرف ما اذا كان هناك قبول اولي في حالة التقدم للخطبة. بعد ذلك تتم الخطبة عن طريق قدوم وجهاء عائلة الخطيب وبعض اصدقاء الطرفين لطلب يد الفتاة ضمن شروط مهر الحاضر والغائب وشروط السكن وغيره. وفي حالة القبول تقرأ سورة الفاتحة وترفع النساء الهلاهل من وراء الكواليس ثم يوزع الشربت والحلويات. بعد ذلك يحدد يوم لعقد القران وهو الزواج الشرعي بحضور السيد، ويتم عندها تبادل لبس الحلقات (الدبل) في اليد اليمنى لتنقل بعد ذلك لليد اليسرى في ليلة الدخلة. ويتم ذلك قبل الزواج الفعلي، وعادة يتم ذلك في بيت العروس وان كان العريس يتكفل بالتجهيز والتحضير له. ثم بعد ذلك تحدد ليلة الحنة تعقبها في اليوم التالي ليلة الدخلة، وهي الليلة التي تنتقل فيها العروس الى بيت الزوجية. عادة تكون ليلة الحنة في مساء يوم الخميس وتكون الزفة عصر يوم الجمعة والدخلة مساء نفس اليوم.

كان هذا الزواج هو اول زواج احضره وانا في عمر الوعي والذاكرة. كان يوماً صيفياً في بيت بطرف (محلة) الجديدية في النجف، وكان احتفال ليلة الحنة لدى النساء مع العروس في بيت اقرباء العروس ومعهم والدتي. اما حنة الرجال وكنا حاضرين فيها فهي في بيت الزوجية . لم يكن لديّ اي فكرة عما سيحدث في هذه الليلة. كان الوقت عصراً حينما جاءت مجموعة من الأشخاص اعتقد ثلاث اواربع يتوسطهم ويقودهم شخص نحيف يلبس احد انواع الملابس النجفية التقليدية وعلى رأسه كشيدة (غطاء رأس اصوله تركية وشامية) . وبعد السلام والكلام بدأت هذه المجموعة تأسيس مسرح وستائر واستخدموا غرفة الضيوف لغرض ملابسهم ومعداتهم. كل هذا وانا لا ادري ما الذي سيحدث؟ ومن هم هؤلاء الأشخاص؟ ولكن الفضول بدأ يزداد ويتعاظم بمرور الوقت. بعد ذلك وصلت كراسي مؤجرة صُفت وسط الحوش (بهو البيت الغير مسقف) مقابل المسرح المؤقت. وبمجرد غروب الشمس بدأت مجموعات الضيوف بالقدوم الواحدة تلو الأخرى، منهم من يلبس ملابس مدنية (قميص وبنطلون) ومنهم من يلبس قاط (بدلة كاملة)، وعدد كبير منهم يلبس دشداشة وفوقها سترة (نصف افندي) وهو زي لم اره في غير مدينتي النجف والكوفة. وبين فترة واخرى اتذكر حذائيّ المثقوب واحاول اخفائه بلوي رجلي اليمنى خلف قدمي اليسرى.

كان هناك مجموعة من الشباب (الوكافة: وهم من يتبرعون بتقديم الخدمة) يستقبلون الضيوف ويقدمون لهم شربت البرتقال (عصير مخفف)، والكل يبارك ويهنأ العريس ويقبلوه، و كان جوابه في معظم الأحيان: يوم اللي إلك، او انشاء يوم لفلان وهو ابن الضيف. اكتمل الحضور والكل كان متحمساً وانا واخوتي الوحيدين الذين لا ندري لماذا هذا الحماس؟ رُفعت الستارة وظهر المنلوجست والمطرب والمُنكت والهزلي ذو الشخصية الطاغية على المسرح، والذي لاحقاً عرفت اسمه، انه “صادق القندرجي”، ويلفظ النجفيون القاف كما تلفظ الكاف فيسمى (صادِك القندرجي). وكما يقول المثل العراقي: جيب بطن واضحك. برنامج متكامل من البستات الغنائية الفرحة والردات الهزلية ذات الأيحاءآت المريبة التي تعبر عن الأعضاء والعلاقات الجنسية بخجل. كانت بعض الأغاني او البستات مُطعمةً بكلمات فارسية متعارف عليها في المجتمع النجفي مثلها مثل بعض اغاني زهور حسين التراثية.

كانت سهرة ممتعة جدأ لا زالت حلاوتها ودهشتها في ذاكرتي. طبعاً الأحتفال كان على عدة فصول، غيروا ملابسهم عدة مرات، وفي الأستراحات يوزع الملبس (حلوى) والشربت والسكاير، والكل ينتظر بفارغ الصبر الوصلة القادمة مع هذا الفنان المبدع والممثل الموهوب. كانت ملابس الفرقة مختلفة ومتنوعة في كل وصلة وهي ملابس ملونة زاهية ومرقعة وممزقة للتعبيرعن شخصيات مفترضة . حركاتهم على المسرح حركات قرقوزية او كارتونية . انفعالاتهم الوجهية والحركية مشابهة لحركات شارلي شابلن في افلامه اللاصوتية. استطاع صادق القندرجي في تلك الليلة، وعلى ذلك المسرح المؤقت الصغير، ان يقدم اعظم كرنفال شاهدته عيناي ابدا. بعد ذلك جاء وقت النوم حيث استلقينا على الفراش في سطح الدار. كان يوماً صيفياً حاراً، ولكن تدريجياً بدأت تلك الرياح الصحراوية تتحول الى نسيم بارد عبق يرطب الجو ويُعْذب الليل، كي نرى النجوم بكل وضوح وعلى وجهنا ابتسامة لا تنمحي من مشاهد الأنس والفكاهة والطرب التي قدمها لنا المنلوجست صادق القندرجي.

والقندرجي هي مهنته الحقيقية ومحله معروف في النجف، فهو يصنع ويبيع ويصلح الأحذية والنعل والقبابيب. إلا ان صادق القندرجي لم يكن شخصاً هزلياً يُضحك جمهوره ويسليهم فقط، انما كان ايضاً من القُراء في التكيات (حسينيات مؤقتة) والحسينيات ويقرأ التعزيات في الوفيات. كذلك يُقدم الأناشيد والموشحات الدينية في المواليد وحفلات الختان. وليس هذا كله وانما من خلال فنه ومهنته كان داعية ومصلحاً اجتماعياً وناقداً ساخراً للأخفاقات الحكومية وللتقاليد البالية، ومدافعاً عن حقوق المظلومين وناشطاً في القضايا الوطنية. وعلى الرغم من انه كان شاعراً ومؤلفاً للمسرحيات، إلا انه كان على علاقة وثيقة مع الشيخ عبد الحسين ابو شبع، الشاعر الشعبي الحسيني والمناضل المُضطهَد في كل العصور. تأثر القندرجي بالعديد ممن سبقوه وخاصة بالشاعر المعروف والذي سبقه في هذا المضمار “حسين قسام ” في نظم القصيدة الهزلية الساخرة. ومن الذين عملوا مع القندرجي. وكان من احد افراد الكومبارس معه “ياس خضر” الذي اصبح لاحقاً مطرباً مشهوراً جداً.

لا زلنا في استكمال طقوس ومراسيم الزواج على الطريقة النجفية. ففي اليوم التالي وهو يوم الجمعة، جاء حوالي عشرين الى خمسة وعشرين شخصاً من اقرباء واصدقاء العريس المقربين في حوالي خمس او ست سيارات، وبدأنا رحلة بعد الظهر الى افضل وانظف حمام عمومي في النجف. ذهبنا الى الحمام وكان للعريس مكان خاص (مقصورة) ومدلكجي (مساج). اما الباقين فكنا في البهو العام في الحمام. طبعاً لا يوجد دُش (شاورShower ) في الحمام، وانما احواض صغيرة وطاسة وصابونة رقي (غار) وليفة وحجر اسود. في هذا الحمام وهو حمام رئيسي يوجد به حوضين كبيرين للغطس. والحمامات العامة هي مشابهة لما هو متعارف عليه اليوم بالحمام التركي، هناك حرارة تحت ارضيته ولذلك تجد البخار مكثف في اجوائه، اي انه حمام وصونا باث (Sauna Bath) في آن واحد. اكمل العريس حمامه واكملنا معه وكان نظيفاً حالقاً بهياً تقول عنه انه العريس دون خطأ من بُعد عدة اميال.

ركبنا السيارات وبدأت زفة العريس، واتجه موكبنا من النجف الى كورنيش الكوفة على شاطئ نهر الفرات. وبذلك نكون قد انتقلنا من حرار

ة النجف الصحراوية الى ريف الفرات الأوسط المكثف بأشجار النخيل والمياه التي ترطب اجوائه. نزلنا في احد المقاهي الصيفية الجميلة عصر يوم الجمعة لشرب الشاي والبيسي، في استراحة تؤهل العريس لليلته الكبيرة. وكنت ارى واسمع البعض يتحدث معه بهمس وبرموز وضحك ذو دلالات مرتبطة بما سيحدث في تلك الليلة وهي ليلة الدخلة. وفجأة قام احدهم ليعلن بدأ مسيرة العودة الى النجف، وصاح بأعلى صوته وشاركه الجميع مباشرة:

“ألف الصلاة والسلام وعليك يا رسول الله محمد صلوات”

وركبنا السيارات عائدين ونحن نعيد ونعيد بالصلوات الى ان وصلنا البيت الذي كان مملوءاً بالنساء وركض بعض الأطفال الواقفين امام الدار الى الداخل يصيحون: اجو اجو…. واذا بالهلاهل تصدح عبر السماء بلا توقف وبأنغام والحان مختلفة. اهازيج النساء كانت مختلفة ومفرحة اكثر من صلوات الرجال، اتذكر قسماً منها:

” شايف خير ومستاهله”

“يا فلان طفي الكلوب ………. خدهه يِشع ويا الروب”

(فلان: اسم العريس، كلوب يعني المصباح او الضوء)

“يا فلان ياجكليته …………. حامض حلو باكيته”

“فلان حلو وزين ……….. فلان يحفظة الحسين”

كانت العروس في غرفتها وكانت هناك سجادة صلاة امام الغرفة. وقف العريس يصلي ركعتين للتبارك، امام اهازيج وهلاهل النساء التي لا تنقطع، وحينما بدأ يصلي كانت الردة:

“خلونه يصلي لا تشدهونه………. خلونه يصلي لا تشدهونه”

لا ادري كيف صلى الركعتين وكيف استطاع التركيز، ولكنه قام وسجد وجلس وقبل التربة وتوكل على الله. دخل عش الزوجية الذهبي واسدل الستار على مرحلة العزوبية والحرية من حياته. وبهذا انتهت الحفلة العامة لتبدأ الحياة الخاصة للعروس والعريس في عش الزوجية الخاص.

محمد حسين النجفي

1 أيار 2020

www.mhalnajafi@aol.com

#صادق-القندرجي #النجف-الأشرف #زواج_نجفي #زواج_عراقي #محمد_حسين_النجفي

صادق القندرجي، مجلة الشرارة، العدد (59) لسنة 2011

كورونــــــــا وخصخصة الرعاية الصحية

منذ بداية القرن العشرين كانت الرعاية الصحية من بين اهم الواجبات والخدمات التي تقدمها الحكومات لشعوبها. حيث كانت المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشعبية من بين اهم المراكز الصحية وافضلها في تقديم الرعاية الطبية لمواطنيها. وهذا لا يمنع من ان الأطباء والممرضين كانوا يقدمون خدمات بعد انتهاء الدوام مساءاً في عياداتهم او في زيارات منزلية للمرضى غير القادرين على التحرك. وهذا ما كان عليه الوضع في معظم دول العالم. إلا انه بعد تحول روسيا من دولة قيصرية الى دولة اشتراكية حُولت الخدمات الطبية لتكون من الخدمات التي تقدمها الدولة حصرياًاً لمواطنيها. تبعها بعد ذلك الدول التي انظمت الى الأتحاد السوفيتي ثم الدول الأوربية الشرقية مثل بولونيا وبلغاريا وجيكوسلوفاكيا التي كانت ضمن الساتلايت السوفيتي.

اما بالنسبة للدول النامية مثل مصر وسوريا والعراق فإن الرعاية الصحية كانت من اوليات اهتمام الدولة. حيث الكل يعرف انه في بغداد كانت مستشفى المجيدية وكذلك مصح للعزل (الكرنتينه) من الأمراض المعدية، التي اسسها الوالي العثماني عبد المجيد باشا والتي طُورت وتحولت الى المستشفى الملكي عند تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ثم اعيد تسميتها بالمستشفى الجمهوري بعد ثورة 14 تموز 1958. ومن بين المشاريع التي خطط لها مجلس الأعمار في العهد الملكي واستكملت بعد ثورة تموز، كانت اضافة مدينة الطب في بغداد وانشاء مستشفيات متخصصة ببعض الأمراض وفي المحافظات، ومنها مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة. وكان هناك مستشفى متخصص للامراض العقلية ومستشفى التويثة للأمراض المعدية والتي تستخدم لعزل المرضى الذين يصابون بأمراض معدية مثل الجدري او السل. اضافة الى التوسع الهائل في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبكلوريوس التمريض.

كانت الدولة في العهود الملكية في مصر والأردن والعراق تقدم اهم الخدمات الأساسية للحفاظ على ولتطوير المجتمع وهي: الأمن والأمان، التربية والتعليم بضمنها التعليم الجامعي، والرعاية والخدمات الطبية، واخيراً توفير السلع التموينية مثل الخبز والرز والسكر والشاي. وارجوا ان اعيد الذكر من ان هذه الدول لم تكن اشتراكية ولا شيوعية وانما كانت ” دول” بمعنى الكلمة من هذه الناحية.

ومن بين ضحايا الحرب الباردة وسقوط الأتحاد السوفيتي وتغير الأوضاع السياسية ما قبل الربيع العربي وما بعده هو اضمحلال دور الدول في رعاية شعوبها. ومن بين اهم الأسباب لذلك ان العديد من الدول تحولت الى دكتاتوريات مقيتة خنقت الانفاس مثل مصر وسوريا والعراق، اوديمقراطيات طائفية ومحاصصية فاسدة مثل لبنان وعراق اليوم. ونتيجية لهذين النموذجين اللذين اصبحى السمة الغالبة على طبيعة السلطة في عموم دول العالم الثالث، نمى شعور بعدم الثقة في الدولة وكل ما تقدمه من خدمات ومنها الخدمات الطبية. واذا اردنا ان نأخذ العراق نموذجاً فإن الدولة ما بين عام 1979 الى 2003 لم تهتم بالخدمات وانما ركزت على الحروب وعلى الحفاظ على عرش السلطة. ومنذ 2003 ولغاية اليوم، فإن الطبول تقرع لتنمية القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها الخدمات الطبية. إلا ان الفساد المالي والمحاصصة والتصور الخاطئ الذي قدمه بريمر من ان الدولة غير مسؤولة وامنحوا الفرصة للقطاع الخاص، ادت دورها بشكل فعال لأنكفاء ما تبقى من الأمكانيات الخدمية في المستشفيات الحكومية. إلا انه لم ينهض بالقطاع الطبي الخاص الذي بقى عاجزاً عن سد الفراغ ولعب الدور الذي كان متوقعاً منه. كذلك فإن غياب الأمن والامان ادى الى هجرة اكفأ الأطباء والمتخصصين الى الأردن والأمارات ومن هتاك الى العالم الغربي. لذا نرى اليوم حتى غير المتمكنين مالياً يذهبون للخارج لغرض المعالجة الطبية حتى لابسط العلاجات او العمليات المتعارف عليها، مثل عمليات القلب والعيون والأمراض المزمنة. واصبحت لبنان وتركيا والهند وبريطانيا وغيرها من المحطات الطبية الاساسية لعلاج العراقيين.

واليوم وكورونا فايرس الكارثي ينتشر في كل بقاع العالم، ونرى كيف ان الدول المتقدمة طبياً في العالم بقطاعها العام الكفوء مثل الصين وروسيا واوربا والدول التي تتبجح بكفائة وتقدم الطب فيها بقطاعه الخاص مثل الولايات المتحدة، نرى الأثنين في حالة من الذهول والعجز وعدم الكفاية والكفائة. فما بال الدول التي خدماتها الطبية العامة مستهلكة وقطاعها الطبي الخاص طفيلي وغير انساني وغير كفوء على اية حال. اما الصحة العامة والرقابة والتفتيش الصحي فإنها شبه معدومة وضعيفة وخاضعة لفساد اداري ومالي كارثي. السؤآل هو ماذا سيكون مصير هذه الشعوب التي اليوم هي في بدايات انتشار هذا المرض الفتاك فيها. لابد من اعادة النظر في حجم وكفائة الخدمات التي يجب ان تقدمها الدولة لمواطنيها ومنها الخدمات الطبية، لأن مثل هذا الوباء وغيره ربما سيتكرر، وكما لاحظنا فإن العلاج يجب ان يكون محلياً لا في الهند ولا لبنان ولا بريطانيا، لأن كل الدول تمنع السفر، وتصيح واروحاه.

قراءات في نفس الموضوع:

مناجات في زمن الكورونا

محمد حسين النجفي

15 نيسان 2020

www.mhalnajafi.org

مناجـــــــــــات في زمن الكورونـــــــــــــــــــــــــــــا

مناجــــــــــــــات في زمن الكورونـــــــــــــــــــــــــــــا

نحن والتلفاز متقابلين. نستمع اليه ونحن في حالة من الذهول. لا يحق لنا الكلام وكأننا ملثمين.

نحن والتلفاز متقابلين.

سلطته اوسع من سلطتنا. صوته اعلى من صوتنا. معلوماته ادق من معلوماتنا. واخباره ابداً لا تسرنا

فمن نحن؟

نحن اللا حول ولا قوة. نحن المستمع الاخرس. نحن السميع المطيع. نحن الذين بدأنا نعيد النظر في الحياة. بالأولويات. بالصالحات الباقيات.

البشرية كانت بحاجة ماسة إلى صحوة. الى كفخة على ذلك الرأس المتحجر. كفخة على التكبر والجبروت. كفخة على الحسب والنسب. كفخة على المال والجاه.

كفخة على الأنانية والأنا ولا احد سواي. كفخة على النصب والمناصب.

هل مازال بعض الوقت للتصحيح؟ انه وقت قليل وثمين. وقت يحسب علينا بالأيام والساعات والدقائق.

دعونا نبحث في اعماق نفوسنا كي نعثر عما تبقى من الطيبة فيها. دعونا نزرع مأكلنا. دعونا نخيط ملابسنا. دعونا نطبخ مأكلنا.

دعونا نعمل شئ للمحتاجين. دعونا نحرث الأرض ونحفر لماء الشرب بير. دعونا نمنع الداء ونكتشف الدواء.

دعونا نكلم خالقنا. دعونا نكلمه عبر الأثير دون واسطة أو نذير، دون كنيسة أو جامع أو وسيط.

دعونا نكلمه عن معانات الآخرين. عن جوع المحرومين. عن مظلومية المستضعفين. عن عوز المشتتين. عن عرق جبين الكادحين.

دعونا ننحني لجهد الآخرين. دعونا ننحني بخشوع واجلال للمضحين في حياتهم كي يعيش الآخرين.

دعونا نقبل ايادي الأطباء والممرضات والذين في حقل الطبابة متورطين. دعونا نقولها بصوت عالٍ إننا لهم ولأمثالهم مدينين.

دعونا ……………

محمد حسين النجفي

11 نيسان 2020

A Shiny Coin in a Stingy Pocket

“Whenever I get upset, sad or depressed, I take refuge in memories of those early days of my beginning;

remembering the soft palm the gentle touch of that little beautiful decent girl”

A Memory of a Coin’s Journey:

Although I am only a quarter of a dollar, I’m still a very proud coin for many reasons. For one, I am made of a hard mix of fine metals, not like other coins made of brass or copper or the hundred-dollar bill made of printed papers. I am a beautiful rounded shape, dazzling and distinguished by fine details with many meanings. My generation was born in the year 2005, to conglomerate the great American Revolution leadership represented by President George Washington, and to represent the Golden State of California naturalist and conservationist John Muir; admiring Yosemite Valley’s monolithic granite head wall and a soaring California Condor.

Over time, we find our way through business transactions and trades. Each one of us has its own journey between merchants and the public, banks and companies and grocery stores and taxi drivers. We move from pocket to pocket, cashier to cashier, purse to handbag, hand to hand.

It is in my good fortune that I was traded quickly between banks to be part of the salary of one of its employees, and the next day given to one of his beautiful teenage daughters. You cannot imagine how happy I was when I was touched by those gentle, soft, perfume-smelling fingertips. It is what any coin would dream of. It is the perfect place for an eternal stay. It’s the best way to visit the beautiful places. She took me to school and playgrounds with laughter and joy with the other girls. It’s a dream I could never outdo. In the midst of the joy, I forgot the reason for my existence. I was created for trading, dealing and exchange in the market place. I really want to stay where I am, but how? I have no control of my destiny at all.

At the end of the school day the girls went to the convince store to buy candies and refreshments. It was my time for that soft hand to let me go. As soon as I was captured by the rough merchant’s hands, I got a chilling sensation, that went through the vein of my metal strength. I felt the terrible difference between the petite, delicate soft palm and the roughness of the high-powered firm grip through which the sunlight will not be seen again.

I said to myself not to worry. Today I am here but tomorrow will be better and I will see much more beautiful places. A day passed and then another but I was still in the pocket of that stingy grocer who showed a special interest in me. But, why? Maybe because I was new, clean and shining? No, I don’t think so. Because I noticed that he sells more than he buys. He saves more than he spends. He selects the coins he keeps. Unfortunately, I was one of the unlucky ones. Then he goes through us every day counting us and organizing us in categories. He counts us one by one with his big harsh hand with a disgusting smell that chokes the breath of Mr. Washington and Mr. Muir.

But then, the day of salvation came. He took me out of the coin box and put me in his deep pocket. He went to the market to buy holiday gifts for his family, stopped at one of the shops and found interest in a toy. He asked about the price and put his hand in his pocket and took a groping, rubbing his hand, hesitating to buy the toy. He bargains the price with the dealer and when the decisive point was reached, his hand narrowed to suffocate me. When he decides not to buy, he relaxes mentally and emotionally and releases his hands of me. He repeated this position several times, but at the end, he bought the cheapest gifts at the lowest prices and paid only some of the money he took with him. Unfortunately, I was unlucky again.

Oh my God! What to do? It is my eternal nightmare which I will not wake up from. I want to get out of this dreaded pocket and from this stinking box. I want freedom as given to us by the American Revolution. I want people to see the Yosemite to promote the protection of our environment. I want to reach the open air. I want to be traded. I want to travel. I want to be touched by delicate and generous hands. I want to be played with by the most beautiful girl’s fingers and want it to be in the pocket of generous men with pride, who dispassionately compete with their peers by spending more than others to win the heart of their beloved ladies.

Time passes and my journey is a very long one because I am made of solid metal. One thing I noticed is trading and turning over myself and other coins is faster with women rather with men, faster with young rather with elder, faster with poor and slower with rich. But, whenever I get upset, sad or depressed, I take refuge in memories of those early days of my beginning; remembering the soft palm the gentle touch of that little beautiful decent girl.

Mohammad Alnajafi

www.mhalnajafi.org

March, 2020

درهم في جيب بخيل

“واخيراً رحلت في جيب احد المسافرين الى بيروت، الذي استبدلني في سوق الصرافين بالدولار الأمريكي كي ابدأ رحلة كونية غير مستقرة حتى يومنا هذا”

محطات من رحلة درهم عراقي:

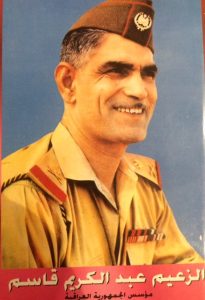

على الرغم من انني عُملة عراقية فضية صرفة، إلا انني لست من مواليد العراق. حقيقة الأمر انني من مواليد افضل مسبك للعملات المعدنية في العالم ومقره المملكة المتحدة. لقد وُلدت جميلاً مُشعاً مبهراً متميزاً بالتفاصيل الدقيقة ذات المعاني العديدة والتي فيها زهو وكبرياء لتاريخ حضارة وادي الرافدين. وعند الولادة يجمعوني مع المسكوكات الأخرى ويضعوننا في ملفوف اسطواني شبه كارتوني. نشحن بعد ذلك الى بغداد حيث مقر البنك المركزي العراقي. أنا من مواليد تموز عام ١٩٥٩ في الذكرى الأولى لثورة ١٤ تموز ١٩٥٨. حيث مثل احد جوانبي صورة زعيم الثورة عبد الكريم قاسم والوجه الثاني يمثل شعار الجمهورية الأولى والذي يمثل شمس وإشراقة تموز وسنابل العراق من الحنطة والشعير وسيفين احدهما عربي والثاني كوردي رمزًا للأخوة العربية الكردية. لاحظ ان هذا الشعار استبدل لاحقًا بشعار به نسر متكبر يمثل حاكم مارد بدلًا من ان يكون رمزاً للشعب وخيراته.

وبمرور الزمن نجد طريقنا الى الأسواق للتدوال من خلال المقايضات التجارية. وكل واحد منا له رحلته بين التجار وعامة الناس، بين المصارف والشركات، بين البقالين وسواق التكسي. نتنقل من جيب الى جيب، ومن صندوق الى صندوق، ومن يد ليد ومن حقيبة الى اخرى . ومن حسن حظي انه تم تداولي بسرعة بين المصارف لأكون جزءاً من راتب احد موظفيها. وشاء حظي في اليوم التالي ان يتم اختياري لأكون احدى عُملات مصرف الجيب اليومي لأحدى بناته الجميلات. لا تتصورون مدى فرحتي حينما لامستني تلك الأنامل الرقيقة المعطرة بالبراءة والنعومة. انها كل ما يتمناه اي درهم في الوجود. انها المكان الأمثل للأقامة الأبدية. انها افضل وسيلة كي ازور الأماكن الجميلة التي ستاخذني معها، الى المدرسة والملاعب والضحك مع البنات الأخريات. انها حلم اود ان لا افوق منه.

وفي غمرة النشوة نسيت السبب من وجودي. وهو انني خُلقت للتداول والتعامل والتبادل في السوق. وهذا ما حدث للأسف الشديد. فبعد انتهاء اليوم الدراسي ذهبت الفتيات الى دكان الحارة كي يشتروا منه الحلوى والمرطبات، وكان مصيري ان تمتد تلك اليد الناعمة الكريمة كي تمسني وتعطيني لصاحب دكان الحارة دون وداع. وبمجرد ملامستي ليدهِ الخشنة احسست بالفرق الرهيب بين منتزه الأنامل الرقيقة وبين خشونة ألاسوار العالية التي لا ترى من خلالها نور الشمس اونسيم الهواء الطلق.

قلت لنفسي، ولماذا القلق؟ اليوم هنا وسأكون في اليوم التالي في مكان آخر افضل واجمل بكثير. ومرت الأيام ومازلت في جيب ذلك التاجر البخيل الذي ابدى اعتزاز خاص بي. لماذا؟ ربما لأني كنت جديداً وناصعاً ولامعاً. كلا لا اعتقد ذلك. لانني لاحظت من انه يبع اكثر مما يشتري، ويدخر اكثر مما يصرف، وينقي النقود التي يحتفظ بها. وللأسف الشديد انا واحد من هؤلاء. ثم انه يتسلى كل يوم ولعدة مرات بعدنا ويتلذذ بأزدياد كميتنا. يحسبنا واحد واحد بيده الكبيرة الخشنة القاسية ذات الرائحة الكريهة التي تخنق الأنفاس.

وجاء اليوم الذي اعتقدت انه يوم النجاة. حيث اخرجني من صندوقه المقدس ووضعني في جيبه العميق. وذهب بي ومن معي الى السوق كي يشتري هدايا العيد لعائلته. توقف عند العديد من المحلات الى ان اعجبته احدى اللُعب. سأل عن السعر ووضع يده في جيبه واخذ يتلمسنا ويفركنا ويفركنا بيده ذات الرائحة تخنق الأنفاس من شدة تصبب العرق منها وهو متردد بين الشراء ام عدمه. واخذ يجادل السعر مع التاجر وكلما وصل مرحلة الحسم ضاقت يده علينا لحد الأختناق. وحينما يقرر عدم الشراء يرتاح نفسياً وتطلق يداه سراحنا. تكرر هذا الموقف عدة مرات الا انه في النهاية اشترى ارخص الهدايا وبأقل الأسعار ولم يصرف إلا بعض النقود التي اخذها معه. وانا لست واحداً منهم.

يا للهول! ما العمل؟ انه الكابوس الأبدي الذي سوف لا افيق منه. اريد ان اخرج من هذا الجيب اللعين ومن هذا الصندوق النتن ولا اُلامس هذه الأيادي المغلولة حتى على نفسها وابنائها. اريد الهواء الطلق، اريد الحرية، اريد التداول، اريد الترحال. اريد ان تلمسني ايادي كريمة سخية معطائة. اريد ان العب بين انامل الفتيات اللعوبات واصابع السيدات المتألقات ومحافظ الرجال ذوي الكبرياء والأعتزاز والسخاء والذين بكرمهم يتنافسون مع اقرانهم في الكرم والجود. رحلتي كانت طويلة جداً لأنني مصنوع من معدن صلب وليس من ورق مطبوع. لاحظت في ترحالي ان تداولي كان سريعا مع الفقراء وبطيئاً مع الأغنياء، سهلاً مع الشباب متعباً مع الكبار، ممتعاً مع النساء مُملاً مع الرجال. واخيراً رحلت في جيب احد المسافرين الى بيروت، الذي استبدلني في سوق الصرافين بالدولار الأمريكي كي ابدأ رحلة كونية غير مستقرة حتى يومنا هذا.

محمد حسين النجفي

آذار 2020

Remembering My Brother Haj Raad

Two Years Later:

As time passes, the death of my brother Raad becomes more of a reality. We have lost that slim possibility that maybe it was all a nightmare and not true and when we wake up, Raad will still be alive. Around this time, two years ago my son Amer went to see his uncle, followed a few days later by his sister Nada. They went to say goodbye to their beloved uncle they cared for him so deeply while I was under cancer treatment powerless, hopeless, devastated by the doctor’s announcement that my dearest brother days among us are limited.

It was so hard for me to call and talk to him, because it meant we were saying goodbye to each other, and that was something we didn’t want to do. And as his elder son Hussein told me later, it was the same for him. His loyal wife Um-Hussein, his dearest sisters Alia and Anwaar, his two brothers Saad and Salam, his closest cousin Saleh and his wonderful children Hussein, Ali, Hasan, Mahdi and Mohammad among many others surrounded him all the time. In his final month, he remained as he always was; in command of his life, never lost faith, generous, and courteous to his waves of friends who were visiting him continuously, day and night.

It was the hardest ordeal for me that I couldn’t be by his bed in his final days. It was heartbreaking for me that the jewel of our family was evaporating from existence before our eyes and we had no say or power to change the sequence of events. We were all paralyzed, physically, emotionally and mentally. Among all, I am the one who knew him all of his life. I am the one who knows him inside and out. I am the one who lived with him without any barriers whatsoever, but I am not at his bedside.

Regardless of all that, we strongly believed that a miracle has to happen. God has to interfere to save such a faithful man. Crazy and wonderful things happen in life. We have seen that in movies, we read it in many books, we’ve heard it in so many stories from our grandmothers and grandfathers. Miracles exist and we are waiting for one to surprise us. Miracles and immortality come in many different ways. For Raad, his miracle was his strong command and his unwavering faith even during his final days. His immortality translated very well, during his Fatiha (فاتحة) proceeding with the outstanding attendance by all the drives of Iraqi community members living in Greater London. I heard from many friends who attended his Fatiha that it was the largest ever. The attendance was not for the sake of anyone. He was not a billionaire. He was not an Iraqi political leader. He was not a high ranking British official. He is not a Sayad or religious scholar. The attendance was simply to share the sorrow for the loss of a very humble gentleman they know, named; “Haj Raad Al-Najafi” “Abu-Hussein”.

Farewell, brother. You made it. You had a very good life. I am proud to be your brother. Your physical departure is a reality we have to learn to live with, but to be honest, it is not getting any easier. We will always remember you, envy the legendary record of your life, hoping to follow your footsteps and walk in the same direction. You will remain in my broken heart and in my eye’s tears forever. Till we meet again, rest well Hajjie.

اللاعب الصغير ومدرسة الحكمة

“انه لاعب صغير ذو إنجاز كبير، وهذا ما استمرت عليه حياته. دائما يتوقع منه الذي لايعرفه حد أدنى ويستغربون حينما تناطح نتائج أعماله الحدود العليا”

ونتيجة لما حصل لوالدي في صغره وما رآه من حاجة للثقافة والتعليم عموما ولاهمية تعلم اللغة الأنكليزية خصوصا للأغراض التجارية، كان يسعى ليحصل ابنائه على افضل تعليم ممكن. لهذا السبب ولغيره انتقلنا الى بغداد حيث بدأ مشواري الدراسي بدخول الروضة والتمهيدي والأول ابتدائي في مدرسة راهبات الكلدان، ثم في الصف الثاني الأبتدائي الى السادس الأبتدائي في مدرسة الحكمة الأهلية في الكرادة الشرقية. اعتادت مدرسة الحكمة الأبتدائية الأهلية في الكرادة الشرقية على إقامت مهرجان رياضي ضخم بين سنة واخرى. كان العام الدراسي 1957/1956 هو العام الدراسي لهذا النشاط. وعلى الرغم من ان المدرسة لها مُعلم رياضة وهو الاستاذ عبد القادر، إلا انهم وظفوا مدربا خاصاً متفرغاً للمهرجان وهو الاستاذ انور الذي كان نشطاً ومتحكماً وبشوشاً في آن واحد، لذلك كنا نخافه ونحترمه ونحبنه في نفس الوقت. طبعاً كل الطلاب يُعتبرون من المشاركين في فعاليات المهرجان وخاصة طلبة الصف الرابع والخامس والسادس. ومن بين الألعاب المهمة هي المسيرة العسكرية (يس يم) (Marshall Band). كذلك ركض الـ 100 متر والبريد والقفز والحصان الخشبي (الجمناستك) ووووو. لقد لاحظ استاذ انور التزامي ومهارتي اثناء التدريب فأختارني للمشاركة في نشاط المسيرة العسكرية وركض الـ 100 متر والحصان الخشبي (الجمناستك) وشجعني على التركيز عليها. دعوت امي وابي لحضور المهرجان إلا انهم ليسوا من النوع الذي يحبذ الأشتراك بهذا النوع من النشاطات العامة، لكن

ابي قال لي شيئاً غير مُشجعاً وهو ان حظي بالفوز بالركض ضعيفاً وذلك لقصر أرجلي. لم افكر بالموضوع كثيراً في حينها، ولكني حينما استذكره الآن اعتقد انه اراد حمايتي من ردود الفعل النفسية في حالة الفشل.

ومدرسة الحكمة من المدارس الأهلية المختلطة التي يمتاز تدريسها بتعليم اللغة الأنكليزية من الصف الأول الأبتدائي. مؤسسها ومديرها كان الاستاذ شوكت زوما الذي استطاع ان يقدم نموذجاً جيداً لما يستطيع ان يقوم به القطاع الخاص في التربية والتعليم، حيث ان المدرسة كانت من حيث البناء والتنسق والنظافة جيدة جداً، كان لدينا قاعة خاصة لتناول الغذاء، وساحة كبيرة للالعاب، وصفوف فرهة وحمامات نظيفة. كان الأستاذ شوكت يحافظ على النظام الصفي بطريق ربما تعتبر قاسية من المنظور الحديث. حيث كان يعاقب الوكحين (المشاكسين) بالضرب بمسطرة خشبية غليظة، يضربها على كف اليد واحيانا يضرب بالجانب الحاد وليس العريض. اتذكر انه في احدى المرات كسر المسطرة على يديّ من شدة عنف الضربة. وربما كانت هي الطريقة الوحيدة التي يعرفونها او المناسبة في ذلك الوقت. كانت ست ڤكتوريا أخت أستاذ شوكت تساعده في إدارة المدرسة، وهي سيدة من الدرجة الاولى بكل معاني الكلمة. ومن المعلمين والمعلمات الذين اتذكرهم واقدرهم ست “مقبولة” التي درستنا اللغة العربية وست “ثانية” التي علمتنا اللغة الأنكليزية.

كان من زملائي في تلك الفترة مؤيد كاظم الرواف، شكيب عزت السنجقلي، فائز مزهر شنين، صباح نايف جودي،صباح رضا، رعد رزوق اسطيفان، شفيق محمد حسن شاه، محمد رضا قاسم عباس النجفي، خديجة محمود الصراف، سعاد وامل باقرالحريري، احلام عبد الرزاق الحسني، رعد نعيم نعمو، وائل عبد الأمير المرعب، اسعد عباس السعدي، اياد علي عيسى، مصطفى أمين ال عيسى، ايسر زوما، باسم محمد رزوقي، فاروق البعلي، نبيل حسن زلزلة، تغريد ناظم حميد والأخوة موفق وكاظم البياع، صادق حمرة، عدنان عبود عطرچي، ممتازة رديف العبيدي، عماد عبد الجبار الجدوع، منى وحميد وسمية، و خالد وووو.

حصدت في نهاية المهرجان ثلاثة كؤوس الأول في المارشال باند والأول في ركض الـ 100 متر والأول في الجمناستك، وبالتالي حصلت على حصة الأسد من الكؤوس. وكجزء من مراسيم ختام المهرجان يتم اختيار افضل رياضي او لاعب للمهرجان. وهنا كانت المفاجئة العظمى وهي اختياري ومنحي لقب “بطل المهرجان” ومنحي كأس كبيرة جداً امام تصفيق حاد وصوت المذيع الذي لا اعرفه مغردا بصوت جهوري وواضح لـ “بطل المهرجان اللاعب الصغير”. يوم لا يمكن نسيانه وانجاز لم استطع تكراره إلا بعد ثمانية عشر عاما حينما ناقشت رسالة الماجستير في ادارة الأعمال ودافعت عنها بحرارة ومُنحت اطروحتي درجة “الأمتياز”.

التقييم الموضوعي لثورة تموز عام 1958

اما الذين يقيمون الثورة وزعيمها عبد الكريم قاسم سلباً سواء في فترة حكمه تلك او امتداداً ليومنا الحاضر، فإنهم نوعين: النوع الأول هم المتضررون بشكل مباشر من الثورة، وهذا يشمل العائلة المالكة والحاشية والساسة المقربين لنوري باشا والطبقة الثرية الأرستقراطية. والنوع الثاني هم من تضرروا لاحقا من تشريعات الثورة بسبب قوانين الأصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية وهم شيوخ العشائر وملاك الأراضي ورجال الدين. وكان من الطبيعي لهتين المجموعتين ان تحاربا الثورة بشتى الوسائل مستغلة بشكل فعال الحوادث المؤسفة الحزينة التي تم بها تصفية العائلة المالكة وسلوك الغوغاء في سحل عبد الأله ونوري السعيد في شوارع بغداد. وعلى الرغم من ان ذلك كله لم يحدث بأمر مباشر او غير مباشر من الزعيم او من اي حزب سياسي، إلا انها لُصقت بهم الى يومنا هذا واصبحت قميص عثمان العراق.

|

|

وكما يحدث عادة في كل الثورات فإنها تأكل رجالها. حيث حدث الخلاف القاتل بين الزعيم والشخص الثاني من قادة الثورة العقيدعبد السلام عارف. حيث اصر عارف على الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) بينما فضل قاسم ان يتم الأتحاد تدريجياً وبخطوات محسوبة. وهنا قيم البعثيون والقوميون من الضباط والشباب ان الزعيم لا يملك شعور قومي واتهموه بالشعوبية، وزاد في الطين بله ان ايد الشيوعيون قاسم وتفضيلهم للأتحاد الفدرالي التدريجي بدلاً الوحدة الاندماجية الفورية. واصبح الخلاف ليس مع قاسم وانما بين القوميين والبعثيين من جهه والقاسميين والشيوعيين من جهة اخرى.

حقيقة الأمر ان عبد الكريم قاسم وتنظيم الضباط الأحرار لم يكن مُحدد بآيدولوجيا واضحة المعالم، سوى اسقاط الملكية وتأسيس الجمهورية على غرار التجربة المصرية. كان معظمهم ذو اتجاهات ومشاعر “مزدوجة” قومية عروبية من جهة ونهج يساري علماني من جهة اخرى. لذلك انقسم الضباط الأحرار والشارع العراقي في مسألة الوحدة الفورية. وتحولت الى فرصة للخلاف لا اكثر ولا اقل، استُغلت للحشد الجماهيري وللسيطرة على الحكم من قبل البعثيين. وبناء عليه جرت محاولة عبد السلام عارف للسيطرة على السلطة بعد شهرين من ق، اعقبتها حركة رشيد عالي الكيلاني ثم حركة الشواف في الموصل بتنسيق مع المخابرات المصرية بعد تسعة اشهر من الثورة ثم احداث كركوك المروعة بين الاكراد والتركمان بذكرى السنة الأولى للثورة، ومحاولة اغتيال الزعيم في شارع الرشيد و تمرد البارازاني في شمال العراق وقضية الكويت والمشاكل مع ايران ومصر والأردن وغيرها لتتكلل بقانون رقم (80) الذي استرجع العراق بموجبها اكثر من 95% من الأراضي غير المستثمرة من الشركات النفطية الأجنبية لغرض استثمارها مباشرة من قبل العراق. وكان هذا القانون القشة التي قصمت ظهر البعير والتي ادت الى اغتيال الثورة وانجازاتها وزعيمها ورفاقه بضربة واحدة في يوم 8 شباط عام 1963.

ان تقييم الزعيم على انه كان وراء تصفية العائلة المالكة ليس صحيحاً واتهامه كونه شيوعياً او يسارياً متآزراً معهم ايضاً غير صحيح، وانه كان مناهضاً للوحدة العربية عار عن الصحة ويشهد له سجل حرب فلسطين ودعمه للثورة الجزائرية ومنظمة التحريرالفلسطينية. ان ثورة تموز وزعيمها ضحية لمن حكموا العراق قبله، ومن دمروا العراق بعده ليومنا هذا. ولازلنا لحد الآن نسمع التنكيل دون اثبات او اسباب من ان ثورة تموز هي من فتح ابواب جهنم على العراق، ناسين انهم لو درسوا حقبة الحكم الملكي لوجدوا انها لم تكن مستقرة ابداً، وانها شهدت العديد من الأحداث الدموية والمحاولات الأنقلابية.

ان هذا لا يعني ان الثورة وزعيمها معصومين من الأخطاء والمسؤولية، لا بل والحق يقال ان نهاية الجمهورية الأولى بهذا الشكل المأساوي يترتب على عاتق زعيمها بالدرجة الأولى، وعلى القوى القومية التي سعت الى السلطة بشكل دموي بالدرجة الثانية. حيث ان احتفاظ الزعيم بالسلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية (الأحكام العرفية) طيلة فترة حكمه وزجه للمعارضة السلمية في المعتقلات والسجون وعدم تأسيسه لمجلس قيادة الثورة او مجلس نواب منتخب وغير ذلك من الأمور مهد ومنح خصومه ادوات فعالة استُغلت في خلق الظروف المواتية لردة 8 شباط 1963.

أسئلة ستبقى في ذهن المؤرخين:

هل كان هناك ضرورة ملحة لثورة 14 تموز 1958؟

ما هو حال العراق اليوم لو لم تحدث ثورة تموز او اي حركة مماثلة لها؟

محمد حسين النجفي

14 تموز 2019

جلسة فصل عشائرية

“قلت: … شيخنا الموضوع كذا وكذا ونحن عائلة مدنية مسالمة ولسنا من العشائر، ولسنا مؤهلين لدفع فدية او دية عشائريا. أجابني الشيخ الموقر بكل تواضع وخجل وقال لي: هل فعلاً يستحق موضوع كهذا جلسة عشائرية؟ وأضاف “والله أكوا ناس دينزلون قيمة العشاير والمشايخ ويشوهون سمعتنا، ولكن مع ذلك يا أستاذ بما انه طلب منك ذلك، لابد لنا من الجلسة واترك الباقي عليّ….”