أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي

صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق

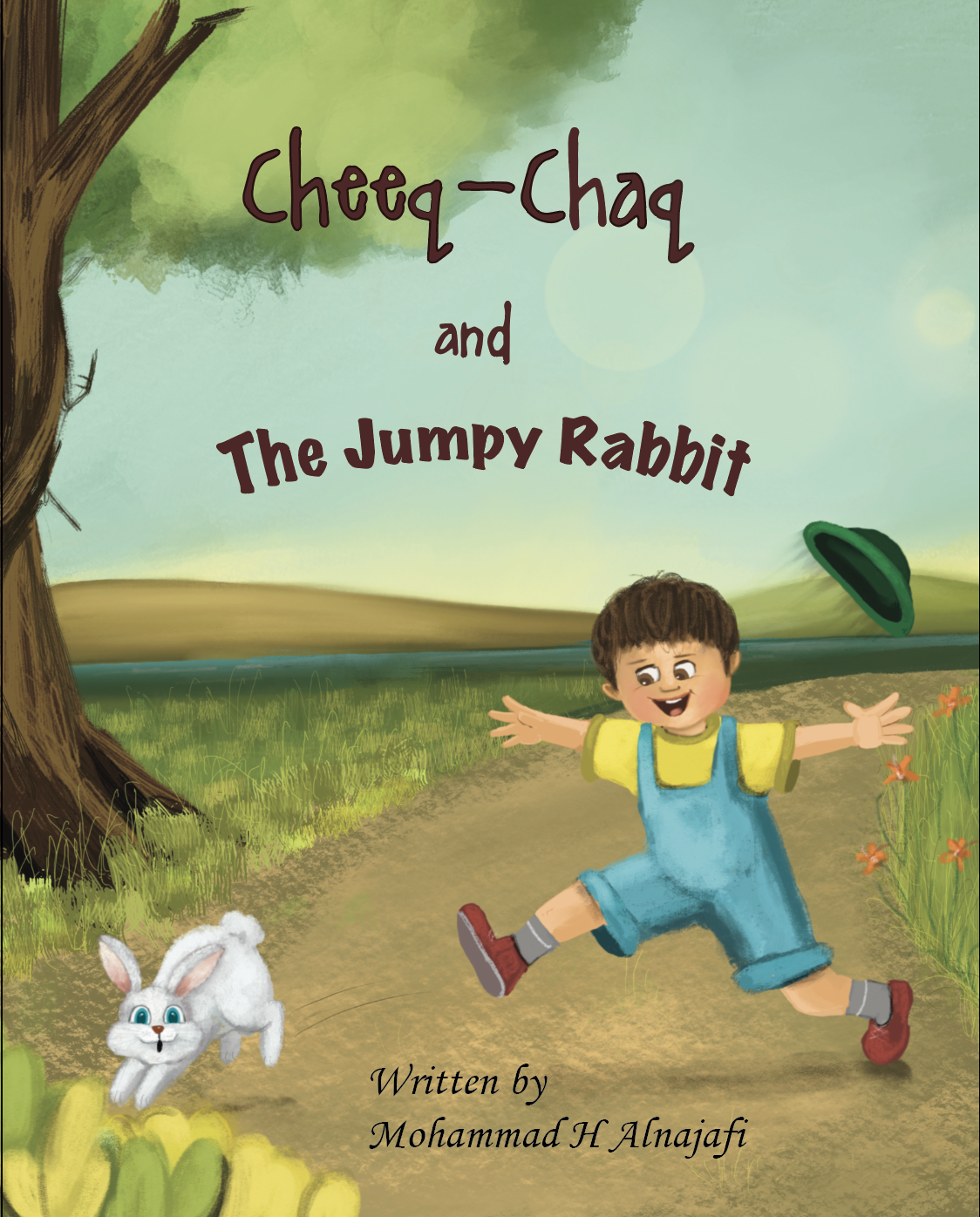

Children Story: Cheeq-Chaq and The Jumpy Rabbit

Cheeq-Chaq and The Jumpy Rabbit is an imaginary story created about thirty-five years ago, when my children Nada and Amer were at age between five and eight. They asked me to tell them bedtime story to sleep. Because I didn’t have children story books, I found myself creating story for them, almost every night same story but different details. Now they have children, I thought I should right that story to my grandchildren. My daughter Nada, and my son Amer and their spouses loved the idea and help me to write it in English for their children.

Book is available on Amazon.com: Amazon.com : Cheeq-Chaq and The Jumpy Rabbit

Or you can read it here: https://mhalnajafi.org/wp-content/uploads/BOOK-WITH-NEW-DIMENTIONS.pdf

Settlers cannot create a nation-state

Introduction:

The term state means, among other things, the existence of an ancient people living permanently on a certain land, possessing a common history, customs and traditions, that organize themselves in a social contract that guarantees the existence of a legal authority that regulates and manage their life affairs. This is my understanding of the meaning of the state in its comprehensive form. As for the concept of a nation, it is all of the above plus the spiritual and fateful affiliation to that geographical land they called the so-and-so state by its own citizens. Our hypothesis in this article is that new group of settlers to any geographical land cannot establish a nation-state by their own disregarding the native people, and if they do establish it peacefully or by force, it may not last.

Historical Review:

There are many types of states under various names, which lack some of the foundations that we set out in the introduction to this topic. For example, about twenty years ago we witnessed the formation of what is called “ISIS”, which is an abbreviation for “Islamic State of Iraq and Sham (the Levant)”, by controlling vacant desert areas between Iraq, Syria and Jordan, and then expanding by invading and occupying cities such as Mosul, Tikrit, Ramadi, Deir ez-Zor and Albu-Kamal, to be inhabited by ISIS fighters coming from Central Asia and neighboring Arab countries in the form of forced settlements. Their eminent demise was fated when they considered everyone who does not subscribe to their version of extremist Salafist Islam as a non-Muslim.

The other model is the Nation of Islam, which was founded by Elijah Muhammad and later led by Louis Farrakhan. This model creates an organization based on pledging the Allegan to a their version of understanding Islam by the African American living in America, separating them from the rest of society, making it a state within the United States of America. Obviously to call it a Nation, is a misnomer, because it is more likely an organization, or party or a religious sect.

There is the economic model that was developed in the nineteenth century, which imposed the necessity of controlling the political power to protect economic interests of the non-native settlers, which is the model of Anglo-Saxon settlers in Africa, in search of precious metals such as gold, diamonds, copper, uranium, etc., and they hastened to form preserves or settlements and armed themselves to protect their residential compounds, interests, mines, farms and way of life from danger. When the native people of these nations began to think about forming a modern state and gaining independence from the European colonialism, the white population feared the danger threatening their interests, so they converted their commercial administration to be governments and their armed militias to become armies and security services, and formed racist governments that controlled the indigenous population and its natural resources, such as South Africa and Southern Rhodesia, where the white minority declared independence unilaterally, and established states based on racial separation and control over the majority, who are the indigenous population.

The Algerian model is characterized by annexing the geographical area of the colonized state to include the land and people who live in it. For example, France considered Algeria part of it, since occupied it in 1830, before that it was part of the Ottoman Empire. Given Algeria’s agricultural and mineral wealth, some French invested in Algeria and settled there, and worked to change Algerian culture by converting the educational programs to the French language. In the beginning “General de Gaulle” defended the conversion to French culture process of Algeria until the year 1959, when he adopted and offered the principle of self-determination to the Algerians. Algerian people did not accept the occupation and there were many uprisings and revolutions, including the movement of “Abdelkader Al-Jazairi” in 1943, then the Algerian Liberation Revolution led by the “Algerian Liberation Front” in 1954. When France began negotiating with the Algerians on the terms of independence, the French settler’s revolted and formed the “Secret Republican Army” in 1961, a terrorist organization that tried to secede from France and form a racist state in Algeria run by the French settlers, not the indigenous people. In the end Algeria gained independence under the Evian Agreement on March 18, 1962, and Independence Day was July 5, 1962.

The “Andalusian” experience tells us about a similar case, where the Arabs and Berber Muslims led by Tariq bin Ziyad and Musa bin Nusayr conquered the Iberian Peninsula, which is southern Spain, and succeeded in establishing an Arab Islamic state, Andalusia, which expanded in later years to reach Switzerland, and lasted for about 800 years from 711 to 1492 AD. But despite all the cultural and urban achievements and the construction of many magnificent mosques and palaces, it ended without Spain turning to speak Arabic or embrace the Islamic religion or become part of the Arab or Islamic world.

With all these failed settlers’ experimentations, there are some that have been successful to some extent up to this day. Among these successful experiments are Australia, New Zealand, Canada and the United States of America, where European adventurers and explorers conquered overseas remote and unknown lands, seeking wealth and control over unlimited economic resources. The goal of these discoveries and adventures was not to establish independent states, because all these campaigns were part of military, economic, and missionary Voyage campaigns to serve the British and Spanish crowns and other European countries.

The Arguments:

The question that imposes itself here, is why did the settlers fail in Algeria, South Africa, Rhodesia, and Andalusia, and succeeded in Australia, New Zealand, Canada, and the United States of America? The answer to this question is very important to us in order to conclude, if the organized Jewish immigration from Europe and the world in general to Palestine and forcing the establishment of the entity of the new state of Israel is closer to be successful or to be a failed experiment?

First, none of the successful experiments exceeded three hundred years as a country, and the oldest of them is the United States, and success here is a relative matter compared to failed experiences, and this success was not easy because it was built at the expense of the indigenous people of these explored lands before they had names of countries. For example, white Europeans exterminated ninety percent of the indigenous tribes in the American continent, who were called “Red Indians” because they were dark-skinned and resembled the inhabitants of the Indian subcontinent more than they resembled white Europeans.

I believe that one of the most important reasons for success is that the original inhabitants of these lands explored for settlements had not yet reached the stage of forming cities, but rather lived in the form of tribes spread out near water sources, living in tents on flat lands that did not provide any protection against invaders, and that the population density for the size of the vast lands was very small. Where settlements failed, there were relatively advanced dense human gatherings inhabiting defensible cities.

The other factor in my opinion is that those settlements failed to control people who have a history, civilization, language and religious beliefs that link the population and make them a unified force that opposes the invaders. For example, Algeria has many cities such as the city of Algiers, Oran, Annaba, Constantine and many others, and the inhabitants of these cities share a history, religious belief and national feelings that are difficult to melt in the crucible of a minority of another race and religion regardless of how much their military might dominated over them.

The same logic applies to the failure of the “Amaweyat state in Andalusia” experiment, even though Arab Islamic settlements lasted eight hundred years. Why? Because the inhabitants of Spain are a relatively homogeneous people who have a common language and embrace the Catholic and Jewish religions. It was difficult to convert them to Islam or change their culture and language to Arabic, and thus the Arab Muslims remained a ruling upper class and could not plant roots on the Spanish native land.

The other factor is the extent of the cruelty of the invading explorers in dealing with the indigenous population. For example, as we mentioned, the white explorers exterminated ninety percent of the Red Indians throughout the American continent, and thus there was no longer a people to resist, while this does not apply to the treatment of the Arab conquerors with the inhabitants of Andalusia, Spain. Thus, the society, its leaders, religious references, churches and Jewish temples remained without exaggerated marginalization, so they were able to gather their strength to end the Arab Islamic presence in Spain.

The Conclusions:

In conclusion, we come to the goal of this research, which is whether the Israeli entity on the land of Palestine is closer to be a successful or a failed settlement experiment? Although the answer to this question is not that easy and cannot be definitive, I tend to think that of the trajectory of its history is leading towards a failed experience, either completely or at least partially, destined to experience more uprisings and further alienating it from its neighboring nations.

The sources of strength for the Palestinian people are their ancient history in their land for thousands of years, and they have a unified Arabic language and their religion is Islam, Christianity and even Judaism for its original inhabitants. The Palestinians have ancient cities such as Jerusalem, Haifa, Jaffa, Gaza, Nablus, Bethlehem, Nazareth, Tiberias, Beisan, Safed, Acre, Hebron and others. These are ancient historical cities that carry a rich and flourishing architectural heritage with mosques, churches, monasteries and temples for the three religions. Another source of strength for the Palestinian people is the population density and its rapid growth despite the difficult living conditions. Adding to their strength is the regional depth of the Palestinians as part of the Arab and Islamic people, and what this represents in terms of military, material, political and cultural support. However, in my opinion the main factor is the spiritual bond of the Palestinians with their land, is not because it is a state but because it is their homeland.

The strength of the Palestinians is countered by their inability to unite themselves politically in one front, as happened in Algeria and South Africa, for example, and their reliance to a large extent on the Arab countries to liberate them, perhaps more than necessary, and the continued immigration, especially of young people, as a result of the difficult circumstances, and the West’s strong and strict stand with the Israeli entity and its international justification on the basis of the right to defend itself and to combat anti-Semitism.

A primary source of weakness of the Israeli entity is its insistence that is a home for the Jews and to the exclusion of all other religionists living on that land. Another source of weakness is the non-homogeneity of the Jewish religionists, creating an upper class of European Jews and a lower class of all the rest. Their religious doctrine is diverse and includes sects that are at odds with each other, even if they are outwardly united against the Palestinians.

However, the most important source of weakness of the Israeli entity is its heavy dependence on the financial, military and political assistance of the United States, England and European countries. If this support stops or weakens for any reason in the future, the pillars of this entity will collapse. More importantly, the entity is unable to satisfy and win the affection of the Palestinian people, who own the land and the legitimacy to live in the country of their fathers and grandfathers. Consequently, it remains a people that lives with them and does not co-exist with them by consent. Under such conditions, there will be no peaceful co-existence between the native Palestinian population and the immigrant explorers and adventurers who impose their presence on the seized land by excessive force.

The recommended solution:

Therefore, the survival of the Israelis and the Palestinians to live on the land of Palestine together peacefully, will depend on their courage and ability to develop their co-existence in one of these two models:

- The first is to transform the state into a unified nation, non-racist, secular, civil state that includes all religions of the indigenous population and immigrants and that all citizens are equal in their rights and duties, as happened in South Africa and Southern Rhodesia (Zimbabwe).

- Or to accept the two-states solution as proposed by many countries, despite the justified doubts about their credibility. Czechoslovakia as a country and a nation decided to be split in two nation-states in year 1992 peacefully, to create more harmonic two neighboring states the Czech Republic and the Slovakia Republic, and they live in peace since then. Another example is the dividing of Cyprus Island. The disagreement between the two prominent ethnic communities, Greek Cypriots and Turkish Cypriots in the 1950s and 1960s, led to violent conflict between them. Turkey as a country invaded the Island and secure the Northern part for the Island for the Turkish ethnic to live in it, and for the Southern part to remain for the Greek Ethnic. Although this one was done by force to create Greek Cyprus and Turkish Cyprus, but there has been peace between the two sides for more than fifty years.

March 2025

Mohammad Hussain Alnajafi

Editor-in-Chief of the Free Ideas website

www.mhalnajafi.org

www.afkarhurah.com

المستوطنون لا يصنعون دولة وطن

كما نُشرت في صحيفة المدى البغدادية العدد 5842 الأثنين 3 شباط 2025

مقدمة:

مصطلح الدولة يعني فيما يعنيه وجود شعب عريق يعيش على ارض معينة بشكل دائمي، يمتلك تاريخ وعادات وتقاليد مشتركة، منتظم في عقد اجتماعي يضمن وجود سلطة قانونية تنظم شؤون الحياة. هذا هو مفهومي لمعنى الدولة بالشكل المتكامل. أما مفهوم وطن فإنه كل ما سبق مضافاً له الانتماء الروحي والمصيري لتلك البقعة الجغرافية المسماة الدولة الفلانية. أطروحتنا في هذا البحث هو ان المستوطنون الجدد لأي بقعة جغرافية لا يمكنهم ان يأسسوا دولة وطن، وإن اسسوها سلماً او قسراً فإنها لا تدوم.

نماذج عبر التاريخ:

هناك أنواع من الدول تحت مُسميات متعددة، تفتقر لبعض الأسس التي وضعناها في مقدمة هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال شهدنا قبل حوالي عشرين عاماً تكوين ما يُسمى “داعش” وهو مختصر “الدولة الإسلامية للعراق والشام”، وذلك عن طريق السيطرة على مناطق صحراوية بين العراق وسوريا والأردن، والتوسع بعد ذلك بغزو مدن واحتلالها مثل مدينة الموصل وتكريت والرمادي ودير الزور والبو كمال، ليسكنها مقاتلو داعش القادمين من آسيا الوسطى ودول عربية مجاورة على شكل استيطان بالقوة.

النموذج الآخر هو أمة الإسلام Nation of Islam التي أسسها أليجا مُحمد ُEligah Muhammad وليقودها بعد ذلك لويس فرخان Luis Farrakhan، وهذا النموذج يخلق ولاءً دينياً وتنظيمياً للمنظمة، يفصلها عن بقية افراد المجتمع، ليجعلها دولة داخل دولة الولايات المتحدة الامريكية.

وهناك النموذج الاقتصادي الذي نمى في القرن التاسع عشر والذي فرض ضرورة التحكم بالسلطة السياسية لضمان المصالح الاقتصادية، وهو نموذج استيطان الأنجلو سكسون في افريقيا، بحثاً عن المعادن الثمينة كالذهب والالماس والنحاس واليورانيوم وغير ذلك، وسارعوا بتكوين محميات او مستوطنات وسلحوا أنفسهم كي يحموا ممتلكاتهم ومصالحهم وحياتهم من الخطر. وحينما بدأت شعوب هذه الأمم بالتفكير بتكوين دولة حديثة ونيل استقلالها من الدول الأوروبية، توجس السكان البيض بالخطر يُداهم مصالحهم فطوروا الإدارة التجارية الى حكومات والميليشيات المسلحة الى جيش وأجهزة امن وكونوا حكومات عنصرية تتحكم بالسكان الاصلين والموارد الطبيعية فيها، مثال ذلك جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية. حيث أعلنت الأقلية البيضاء الاستقلال من جانب واحد، واسسوا دول مبنية على الانفصال العنصري والتحكم في الأغلبية الذين هم السكان الأصليين.

النموذج الجزائري يتميز بتوسيع الرقعة الجغرافية للدولة المُستعمرة لتشمل ضم أراضي وشعوب لتكون جزءاً منها، مثال ذلك اعتبرت فرنسا ان الجزائر جزء منها منذ ان دخلتها عام 1830، بعد ان كانت الجزائر او قسم منها ضمن الدولة العثمانية. ونظراً لغنى الجزائر زراعياً استثمر بعض الفرنسيين في الجزائر واستوطنوا بها، وحولوا البرامج التعليمية للغة الفرنسية. كان الجنرال ديغول يدافع عن فرنسية الجزائر لغاية عام 1959 حينما تبنى مبدأ تقرير المصير، لأن الشعب الجزائري لم يتقبل ذلك وحدثت العديد من الانتفاضات والثورات منها حركة عبد القادر الجزائري عام 1943، ثم ثورة التحرير الجزائرية بقيادة جبهة التحرير الجزائرية عام 1954. وحينما بدأت فرنسا تُفاوض الجزائريين على شروط الاستقلال، رفض المستوطنون ذلك وشكلوا الجيش الجمهوري السري عام 1961، وهو منظمة إرهابية حاولت الاستقلال عن فرنسا وتشكيل دولة عنصرية في الجزائر يديرها المستوطنون الفرنسيون، وليس السكان الأصليين. استقلت الجزائر بموجب اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962, ويوم الاستقلال 5 تموز 1962.

تجربة الأندلس تُحدثنا ايضاً عن حالة مماثلة، حيث فتح العرب والأمازيغيون المسلمون بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير شبه جزيرة أيبيريا وهي جنوب اسبانيا، ونجحوا بتأسيس دولة إسلامية عربية هي الأندلس التي توسعت لتصل حدودها الى سويسرا، دامت لحوالي 800 عام من عام 711 لغاية عام 1492 ميلادي، إلا انه رغم كل الإنجازات الثقافية والعمرانية وبناء العديد من المساجد والقصور، إلا انها انتهت دون ان تحول اسبانيا لتتكلم العربية او تعتنق الديانة الإسلامية او ان تكون جزءاً من العالم العربي او الإسلامي.

مع كل هذه التجارب الاستيطانية الفاشلة، هناك تجارب استيطانية ناجحة لحد الآن، ولحد ما. من هذه التجارب الناجحة أستراليا ونيوزلندا وكندا والولايات المتحدة الامريكية، حيث فتح المغامرون والمكتشفون الاوربيون أراضي ما وراء البحار، نائية ولا يُعرف عنها شيئاً، ساعين الى الثراء والسيطرة على موارد اقتصادية غير محدودة. لم تكن الغاية من هذه الاكتشافات والمغامرات تأسيس دول مستقلة، لأن كل هذه الحملات كانت ضمن حملات عسكرية اقتصادية تبشيرية لخدمة التاج البريطاني والاسباني وغيرهم من الدول الاوروبية.

جدلية الأستيطان:

السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا فشل الاستيطان في الجزائر وجنوب افريقيا وروديسيا والاندلس، ونجح في استراليا ونيوزيلاند وكندا والولايات المتحدة الامريكية، وهو سؤال مهم كي نفهم من خلاله، هل أن الهجرة اليهودية المنظمة من أوروبا وعموم العالم الى فلسطين والاستيطان فيها وتأسيس كيان دولة اسرائيل هو أقرب للتجارب الناجحة ام الفاشلة؟

أولاً التجارب الناجحة لا يتجاوز عمرها كدول أكثر من ثلاثمئة عام وأقدمها هي الولايات المتحدة، والنجاح هنا مسألة نسبية قياساً بالتجارب الفاشلة، وهذا النجاح لم يكن يسيراً لأنه بُنيّ على حساب السكان الاصلين لهذه الأراضي المستكشفة قبل ان يكون لها أسماء دول، فعلى سبيل المثال أباد الاوروبيون البيض تسعون بالمئة من سكان القبائل الاصلين في القارة الامريكية والذين أطلق عليهم اسم “الهنود الحمر” لأنهم سُمر ويشبهون سكان شبه القارة الهندية أكثر مما يشبهون الاوروبيين البيض.

اعتقد ان من بين اهم أسباب النجاح هي ان السكان الاصلين لهذه الأراضي المستكشفة للاستيطان لم يكونوا قد وصلوا مرحلة تكوين المدن، وانما كانوا يعيشون على شكل قبائل منتشرة قرب مصادر المياه، يسكنون خيم على اراضي منبسطة لا توفر اي حماية تجاه الغزاة، وان الكثافة السكانية لحجم الأراضي الواسعة ضئيل جداً. بينما حيث فشل الاستيطان كان هناك تجمعات بشرية كثيفة متقدمة نسبياً ويسكنون مدن قابلة للدفاع عنها.

العامل الآخر في اعتقادي ان الاستيطان فشل في السيطرة على شعوب لديها تاريخ وحضارة ولغة ومعتقدات دينية تربط ما بين السكان وتجعلهم قوة موحدة تناهض الغزاة، فعلى سبيل المثال الجزائر لديها الكثير من المدن مثل مدينة الجزائر ووهران وعنابة وقسطنطينة وغيرها الكثير، وسكان هذه المدن تشتركون بتاريخ وعقيدة دينية ومشاعر قومية من الصعب صهرها في بودقة اقلية من جنس آخر حتى وان كانت مُهيمنة عليهم عسكرياً.

ونفس المنطق ينطبق على فشل تجربة الاندلس وان طال الاستيطان العربي الإسلامي ثمانمائة عام، لماذا؟ لأن سكان اسبانيا شعب متجانس نسبياً لديهم لغة مُشتركة ويعتنقون الديانة المسيحية الكاثلوكية والديانة اليهودية، لذا كان من الصعب تحويلهم للديانة الاسلامية او تغيير ثقافتهم ولغتهم الى العربية، وبذلك بقى العرب المسلمون طبقة فوقية حاكمة وليسوا من بُنات الأرض الاسبانية.

العامل الآخر هو مدى قساوة المستكشفين الغزاة في التعامل مع السكان الأصليين، فعلى سبيل المثال كما ذكرنا فإن المستكشفين البيض أبادوا تسعين بالمئة من الهنود الحمر في عموم القارة الامريكية وبالتالي لم يعد هناك شعباً كي يُقاوم، بينما ذلك لا ينطبق على تعامل الفاتحين العرب مع سكان اندلس اسبانيا، وبالتالي بقيّ المجتمع وقادته ومرجعياته الدينية والكنائس والمعابد اليهودية دون تحجيم مبالغ به، لذا استطاعوا ان يستجمعوا قواهم كي ينهو الوجود العربي الإسلامي من اسبانيا.

الاستنتاجات والتوقعات:

في الختام نأتي الى غاية هذا البحث، وهو هل ان الكيان الاسرائيلي على ارض فلسطين هو أقرب للتجارب الناجحة في الاستيطان ام الفاشلة منها؟ وإن كان الجواب على هذا السؤال ليس بهذه السهولة ولا يمكن ان يكون قطعياً، إلا انني اميل ان يكون ذلك من التجارب الفاشلة في الاستيطان كلياً او على الأقل جزئياً بناء على مُعطيات مستمدة مما تقدم.

مصادر القوة لدى الشعب الفلسطيني هي تاريخهم العريق في ارضهم لآلاف السنين، ولديهم اللغة العربية الموحدة وديانتهم الإسلامية والمسيحية وحتى اليهودية لسكانها الأصليين. والفلسطينيون لديهم مدن عريقة مثل القدس وحيفا ويافا وغزة ونابلس وبيت لحم والناصرة وطبريا وبيسان وصفد وعكا والخليل وغيرها، وهي مدن تاريخية قديمة وعريقة تحمل تراثاً غنياً ومعمارياً مزدهر بالجوامع والكنائس والاديرة والمعابد للأديان الثلاث. ومن المصادر الأخرى لقوة الشعب الفلسطيني هو الكثافة السكانية ونموها المتسارع رغم الظروف المعاشية الصعبة، مُضافاً لذلك قوة العمق الإقليمي للفلسطينيين باعتبارهم جزءاً من الشعب العربي والإسلامي، وما يمثله ذلك من الاسناد والدعم العسكري والمادي والسياسي والثقافي، إلا انه في اعتقادي ان العامل الأساس هو الرابطة الروحية للفلسطينيين بأرضهم ليس لأنها دولة ولكن لأنها وطن.

يقابل ذلك مصادر ضعف للفلسطينيين من بين ذلك عدم قدرتهم على التوحد سياسياً في جبهة واحدة مثل ما حدث في الجزائر وجنوب افريقيا مثلاً، واعتمادهم لحد كبير على المحيط العربي لإنقاذهم، وربما اكثر مما ينبغي، واستمرار الهجرة وخاصة الشباب نتيجة للظروف الصعبة، ووقوف الغرب بقوة وصرامة مع الكيان الاسرائيلي وتبريره دولياً على أساس حق الدفاع ومحاربة معاداة السامية.

أما مصادر ضعف الكيان الإسرائيلي فانه شعب غير متجانس لأن معظمهم مهاجرين من العديد من بلدان اوروبا والشرق الأوسط ويتكلمون العديد من اللغات وان كانوا يحاولون احياء اللغة العبرية ويبذلون جهداً واسعاً لنشرها وتلقينها حتى للعرب وان كان بعدة لهجات مختلفة. عامل ضعف آخر هو ان عقيدتهم الدينية متعددة ومتباينة وتتضمن طوائف متناحرة فيما بينها وان كانت موحدة في الظاهر تجاه الفلسطينيين.

إلا انه اهم مصادر ضعف الكيان الإسرائيلي هو اولاً اعتماده الكلي على مساعدة الولايات المتحدة وانكلترا والدول الاوروبية مالياً وعسكرياً وسياسياً، وفي حالة توقف او ضعف هذا الاسناد لأي سبب من الأسباب مستقبلاً، ستنهار اركان هذا الكيان. والاهم من ذلك هو عدم قدرة الكيان على إرضاء وكسب ود الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والشرعية للعيش في بلد آباءه واجداده، وبالتالي يبقي شعباً يعيش معه ولا يتعايش معه بالتراضي، وبالتالي سوف لن يكون هناك تعايش سلمي بين السكان الأصليين وبين المهاجرين المستكشفين والمغامرين الذين يفرضون بقائهم على ارض مغتصبة بالقوة المفرطة.

وبالتالي فإن هذه التجربة الاستيطانية ديموتها ترتهن على قدرتها للتطور بأحد أتجاهين، الأول ان تتحول الى دولة مدنية موحدة غير عنصرية تضم كل الأديان من السكان الأصليين والمهاجرين مثل ما حدث في جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية (زمبابوي)، او ان تتقبل حل الدولتين كما هو مقترح من قبل العديد من الدول، رغم الشك المُبرر في مصداقيتهم، وقبرص خير مثال على ذلك حيث هناك قبرص اليونانية وقبرص التركية وهناك سلام بين الجانبين عمره أكثر من خمسين عاماً، او حتى الولايات المتحدة الامريكية التي اتفقت مع قبائل السكان الأصليين (الهنود الحمر) وضمنت لهم حقوق ضمن مقاطعات أراضي واسعة تُعد خارج سيادة الولايات المتحدة وتتمتع باستقلالية معقولة.

محمد حسين النجفي

رئيس تحرير موقع أفكار حُرة

www.mhalnajafi.org

www.afkarhurah.com

شباط 2025

قراءة في كتب

قراءات ودراسات نقدية لمجموعة كُتبي المنشورة

قراءة في كتاب صفحاتٌ لا تُطوى بقلم الدكتور سمير جونه

من سلسلة آخر ما قرأتُ بقلم الدكتور سمير جونه:

كتاب: صفحات لا تطوى: أفكار حرة في السياسة والحياة.

تأليف: محمد حسين النجفي، عن دار أهوار للنشر والتوزيع، شارع المتنبي، بغداد، العراق، 218 صفحة، سنة 2024.

مرَة اخرى يطل علينا الأستاذ محمد حسين النجفي من خلال هدية شخصية لي؛ كتابه الثالث الموسوم أعلاه، فله جزيل الشكر والامتنان. يختلف هذا الكتاب عن سابقيهِ كونه لا يحتوي على سرد يتضمن سيرته الشخصية، وانما مجموعة مختلفة من مقالات تتناول مواضيع متعددة تمس حياة كل عراقي بصورة خاصة، والتي سبق وان نُشرت في مواقع ادبية رقمية عبر السنوات. تتميز هذه المقالات بكون معظمها أكاديمياً بمعنى أنها لا تستند على آراء المؤلف الخاصة، وانما تستند على مصادر تاريخية لها وزنها ومكانتها، وإن لم يُخفي المؤلف بعض اجتهاداته بالموضوع ذاته. وهناك بالطبع بعضاً من هذه المقالات التي بناها المؤلف من فكره واجتهاده الخاص من خلال اطلاعاته وخبراته الطويلة جناها عير السنين وواظب على تشذيبها وتهذيبها لتخرج لنا بصورتها الحالية.

لو ألقينا نظرة على فحوى هذه المقالات لوجدنا إنها بانوراما تُغطي مواضيعاً ربما لا صلة مباشرة فيما بينها لكنها اطياف مختلفة تُكمل بناء لوحة معبرة عن واقع الحال في العراق. لذلك ليس من الغريب أن نجد تكرار بعض مقاطع السرد في مقالات مختلفة ومنفصلة، وكذلك فقدان التسلسل الزمني عند نشهرها في هذا الكتاب لأن هذه المقالات كُتبتْ في أزمان متفاوتة وتحت عناوين مختلفة.

ابتدأ المؤلف باليوبيل الذهبي لتأسيس العراق، وفترة الحكم الملكي، ثم تلاه؛ ثورة تموز 1958، الدين والطائفة والسياسة، الاقتصاد والسياسة، لعبة الانتخابات وديموقراطيتها، البديل السياسي، وآراء وافكار حرّة. وكل عنوان من التي ذكرناها يحتوي بين طياته تقسيمات ضرورية لتغطية مواده بصورة تفصيلية.

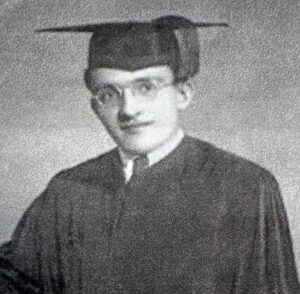

نعم إنها بانوراما واسعة تدل على مدى اطلاع وخبرة المؤلف في أمور الحياة والسياسة في العراق، وهو ابنها المجتهد المخلص لتربة بلده رغم قضاء معظم حياته في المهجر. وهذا ليس بالغريب، فهو ليس شخص عادي او صحفي عادي، بل شخص أكاديمي وخبير في الادارة والاقتصاد، قضى فترة من حياته استاذاً في الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، وله كتب أُقِرّت كمنهج تدريسي في تلك الجامعة.

عموماً، لم يكتفي المؤلف بالنقد والشكوى عن تدهور الأوضاع في العراق، بل قدّم حلولا عملية وواقعية يمكن تطبيقها إذا ما توفرت النيات الصافية لتحقيقها، ولو أني متأكد بأنه سيثير حفيظة الشباب باقتراحه إعادة الخدمة الإلزامية للجيش!! وكما يقول المثل العراقي الشهير “شدّوا روسكم يا گرعين”! وختاماً، حاولت أن أجد توصيفا يليق بهذه المجموعة من المقالات، ولم اقتنع إلا بعبارة من اللهجة العراقية المحلية، وأتمنى ان لا تُثير حفيظة المؤلف، ففي رأيي إن هذا الكتاب هو عبارة عن “گوشر سوالف حلوة”. أتمنى ومن كل قلبي مزيدا من التألق والإبداع لمناضلنا الصغير الكبير.

د. سمير جونه

3 تشرين الثاني 2024

قراءة في كتاب شموع لا تُطفئها الرياح بقلم الدكتور سمير جونه

من سلسلة آخر ما قرأت بقلم الدكتور سمير جونه

كتاب: شموع لا تُطفئها الرياح : قصص قصيرة من تلك الأيام.

تأليف: محمد حسين النجفي، دار أهوار للنشر والتوزيع، شارع المتنبي / بغداد، العراق، 178 صفحة، سنة 2023.

وصلني هذا الكتاب كهدية من المؤلف الذي تناول فيه قصص قصيرة، وهي عبارة عن مقتطفات من الاحداث اليومية التي عاشها في العراق، وهي لا تختلف عن ما مرّ به الكثير من ابناء العراق المبتلي بعصابات الحكم ان صح التعبير. هذه القصص هي نماذج او عيّنات لم تبدوا غريبة لي اذ ان الكثير منها تعرّضتُ أنا لها شخصيا في الاربع والثلاثين عاماً من عمري الذي قضيته في العراق. في الحقيقة، وانا اقرأ القصص القصيرة، تخيّلت أني احضر فلم وثائقي عن الحياة اليومية في العراق في تلك الحقبة التي خصّها المؤلف. ابتدأت بقراءة القصص ولم اترك الكتاب إلى حين انهيتُ قراءته عند الساعة الواحدة والربع فجراً.

من الصعب جداً ان يترك قارىء ذو شغف كبير وولع للقراءة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأحداث الحياة اليومية التي دوّنت دون تزويق او مزايدة، وبإسلوب سردي من السهل الممتع، وانما دوّنت بموضوعية، وبهدف توثيق احداث الأمس التي اصبحت اليوم في طيّات النسيان. فالعودة إلى الوراء وسيلة مهمة لفرز سرد الاحداث والتخلص من الشوائب.

ابتدأت الحكاية من ايام الطفولة ثم المراهقة والشباب، ومراحل الدراسة، واخيراً كاستاذ في الجامعة المستنصرية بتفاصيل تُحاكي واقع الحال في حينها. البداية كانت عندما انتقلت عائلته من النجف الأشرف إلى الكرادة الشرقية في بغداد، حكايا الانتقال من دار إلى دار، المشاغبات في المدرسة والشارع، تبادل النظرات والإعجاب مع الجنس الاخر في زمن ساد فيه الحياء، حكايا الايمان بمبادىء سياسية معينة أدت الى الاستقطاب، والنزاعات الكلامية والجسدية.

كان المؤلف وربما لا يزال يساريُ النزعة والتي وضعته في موقف حرج مع القوميين ولا سيما البعثيين، وكان ايمانه كبير إلى درجة انه رفض الانخراط في كلية بغداد وآثر ان يبقى في الثانوية الشرقية رغم يُسر الحال، بسبب ايمانه بان كلية بغداد يديرها الآباء الامريكان وهم بذلك ضمن مخيم المستعمر !! بل تعدى الأمر إلى رفضه الدخول إلى مستشفى اهلي لغرض اجراء عملية رفع الزائدة الدودية، وآثر ان تجرى في مستشفى حكومي ليشعر بانه لا يختلف عن عامة ابناء جلدته !! “الله يساعد اهله عليه… شلع گلبهم”.

كان للعائلة محلات تجارية في سوق الشورجة حيث كان وإخوته يُعينون الوالد الذي امتهن التجارة في عمر مبكر. وهناك تعلم المؤلف “حكمة الشارع” والخبرة الكبيرة بامور الحياة الدقيقة، ساعدته فيما بعد على التعامل السوي مع الآخرين وتطوير علاقات استطاع الاستفادة منها عندما تعرض إلى تهديد او ابتزاز، وما إلى ذلك، فشبح الانتماء اليساري لاحقه حتى في دهاليز الجامعة وحرمتها.

ذكر المؤلف عدة قصص عن طلابه الذين هددوه لانه أعطاهم صفرا او طردهم بسبب الغش في الامتحانات، وحتى من زملائه التدريسيين الذين أرادوا التطفل على إنتاجه الفكري، معتمدين في تهديدهم على انتمائهم الحزبي. والنجفي يذكر كلمة حق، حيث ان المسؤولون في المواقع الإدارية تصرّفوا بكل مهنية ولم يتركوا طريقا مفتوحاً لمن يستغل موقعه للوصول الى مآرب غير عادلة.

لا اريد ان افسد نكهة قراءة الكتاب بتفاصيله ويكفي ما ذكرت عنه، ولكني احب ان أبين شيء واضح للعيان في هذا الكتاب، وهو جدلية “أيام الزمن الجميل” “وأيام الزمن القبيح”. فمن يقرأ هذا الكتاب وما يحتوية لا أظن بأنه سيستمر في وصف تلك الفترة التي طالها الكتاب “بالزمن الجميل” رغم اوضاعنا الفوضوية اليوم. فكل إنسان يواجه العالم من منظوره الخاص الذي قد يختلف عن منظور غيره. وأعتقد ان الكثير لا يدركون، وهذا ما أشار اليه المؤلف، ان الماضي ليس اجمل من اليوم بل ان اليوم هو الأتعس من الأمس.

نتمنى للمؤلف الموفقية في كل أعماله.

د. سمير جونه

2 تشرين الاول 2024

لقراءة الكتاب اضغط على الرابط ادناه:

https://mhalnajafi.org/wp-content/uploads/شموع-لا-تُطفئها-الرياح.pdf

قراءة في كتاب المناضل الصغير بقلم دكتور سمير جونه

من سلسة آخر ما قرأت بقلم الدكتور سمير جونه:

كتاب من أدب السيرة: المناضل الصغير : ذكريات مؤلمة من ايام الزمن الجميل

المؤلف: محمد حسين النجفي، عن دار أهوار للنشر والتوزيع، شارع المتنبي / بغداد ، 126 صفحة، 2023.

وصلني هذا الكتاب كهدية من المؤلف نفسه، وقد عاش تلك الاحداث التي أشار اليها من نهاية العهد الملكي وبداية النظام الجمهوري بحلول ثورة عبد الكريم قاسم حسب تعبيره. لا يخفي الكاتب اطلاقاً اّنه كان يساري النزعة ومن المؤيدين لثورة عبد الكريم قاسم وإنجازاتها، التي خدمت الإنسان العراقي البسيط ضد مصالح ارباب الملكية من المالكين والإقطاعيين، وأعادت لبسطاء الشعب البعض من حقوقه.

ثم يتناول كيف أكلت الثورة رجالها واستغل تلك الظروف القوميون والبعثيون الذي حركوا الشارع العراقي ضد عبد الكريم قاسم والتي انتهت بانقلاب شباط 1963، البوابة إلى عصر مُظلم عبث فيه الحرس القومي/ البعثي كيفما أراد وراح ضحيته آلاف العراقيين من سجن وتعذيب وقتل وتشريد، والتي لم تتوقف إلا بعد 9 أشهر بإنقلاب جزئي ضد البعثيين، اذ تم حل الحرس القومي ومساره، بينما ابقى على البعثيين العسكر في بداية الأمر، حتى انقض عليهم عبد السلام عارف.

تناول الكاتب جزء من سيرته الذاتيه كجزء من الاحداث التي مر بها، هو وعائلته، لاسيما اعتقاله لعدة مرات وهو في عمر الـخامسة عشر عاماً، اذ قضى اكثر من اربعين يوماً في المعتقل بتهمة التظاهر. يستعرض الكتاب نقاط مهمة من تاريخ العراق المعاصر كما عاشها ذاكراً اسماء كثيرة لعبوا دوراً في تلك الاحداث والتي هي غير معروفة لعامة الشعب، وهذا شيء يشكر عليه، فلا احد واسى هؤلاء الذين عُذبوا أو قتلوا بتهم زائفة لا تخرج عن حيز الاختلاف في الفكر السياسي.

من الواضح في هذا الكتاب أن المؤلف أغنانا لسرد جميل وموضوعي دون الانحياز لشخص او حزب او لفكره الذاتي، فلم يُخوّن او يقصي أحداً مع الاحتفاظ بحقه في شرح وبيان مواقفه وفكره السياسي وبأسلوب حضاري راقي يُحسب له.

ألف مبروك للأخ والصديق محمد حسين النجفي على منشوره هذا، متمنين له التوفيق دوماً وأبدا.

د. سمير جونه

31 تشرين الاول 2024

لقراءة الكتاب اضغط على الرابط ادناه:

https://mhalnajafi.org/wp-content/uploads/PDF-المناضل-الصغير.pdf

Book Review: Cheeq-Chaq by Dr. Samir Johna

The latest I have read:

Cheeq- Chaq and the jumpy rabbit.

A Children story written by my friend Mohammad H Al-Najafi.

This story is amazing. The narrative is easy to fathom and it flows like breeze even for a child. It easily captures the child’s attention. I can easily imagine a parent reading the story while the child drifts into sleep.

The story is printed on a beautiful pages filled with vibrant colors, and catchy drawings that brings the smile on every child’s face.

Another beautiful story that can be added to bedtime stories in every young family.

حلفائنا الجدد: الصين الشعبية وروسيا الأتحادية

انقسم العالم الى معسكرين بعد الحرب العالمية الثانية، الأول المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، والثاني المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية. اما دول العالم الثالث (النامية) الغير مرتبطة بحلف وارشو او الحلف الأطلسي، فإنها وحدت نفسها بما يسمى منظمة دول عدم الانحياز التي تأسست في مدينة باندونغ، إندونيسيا في عام 1955، بقيادة نهرو وسوكارنو وعبد الناصر. إلا ان حقيقة الأمر لم تكن هذه الدول غير منحازة كلياً. فمنهم من له علاقة وثيقة بالمعسكر الشرقي مثل الهند وإندونيسيا ومصر، ومنهم من له علاقة متينة مع المعسكر الغربي مثل تركيا وإيران والسعودية والكويت والبحرين. كانت هذه الدول النامية تعتمد على حاميها في كلتا المعسكرين، حتى وإن لم يكن هناك تحالف رسمي موقع من قبل الطرفين. فحينما رفض صندوق النقد الدولي تمويل بناء السد العالي في مصر تقدم السوفييت ومولوا وبنوا السد العالي دون شروط مالية او سياسية. وحينما احتل صدام الكويت عام 1990 انبرى المعسكر الغربي بقيادة امريكا لتحرير الكويت، ولم يكن هناك من تحالف عسكري وانما تبعية سياسية.

إلا انه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وجدار برلين مطلع تسعينات القرن المنصرم، أضحت الدول النامية المعتمدة على السوفييت في حمايتهم وتسليحهم وتنمية اقتصادهم، في حيرة من امرها بعد انعدام توازن القوى وانفراد قوة عظمى واحدة في السيطرة على العالم. وبذلك خضعت كل دول عدم الانحياز الى الشروط الغربية في التنمية وعدم الاصطدام مع الولايات المتحدة في سياستها الخارجية.

تغير العالم بعد صعود بوتن لدفة الحكم في روسيا الاتحادية عام 2000، ووصول شي جي بينغ عام 2012 وتطوير الحزب الشيوعي الصيني من سياساته وتحوله لاقتصاد السوق. روسيا بقيادة بوتن اعادت بناء اقتصادها الوطني وابعدت المستشارين الأمريكان، وتدريجيا قامت بتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول العالم الثالث التي كانت لها علاقات حميمة معها اثناء فترة الاتحاد السوفيتي وتطوير علاقتهم تدريجياً معهم، وسوريا خير مثال على ذلك.

هناك توافق وتحالف ضمني بين روسيا الاتحادية والصين الشعبية على منافسة المعسكر الغربي الذي لازال قائما (حتى لو كان في مرحلة التراجع) بالرغم من انحلال المعسكر الشرقي المنافس. هذا التوافق واضح جداً في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واستعمالهم لحق النقض لحماية الدول الضعيفة.

مقال ذو علاقة اضغط على الرابط ادناه:

The Death of Superpowers

محمد حسين النجفي

رئيس تحرير موقع أفكار حُرة

www.mhalnajafi.org

www.afkarhurah.com

أعيدت كتابته 28 أيلول 2024

آذار 24، 2020

أستاذٌ وصحفيٌ ومناضل: أبو سعيد أنموذجاً

كما نُشرت في صحيفة طريق الشعب صفحة 9 العدد 143 السنة 89 الثلاثاء 30 تموز 2024

الأستاذ والصحفي والمناضل: أبو سعيد أنموذجاً

سمعنا بعض الطلبة يتحدثون فيما بينهم، من ان استاذاً جديداً سيُدرسنا المواد العلمية للصف الثالث المتوسط في المتوسطة الشرقية في الكرادة الشرقية. كان ذلك في بداية النصف الثاني من العام الدراسي 1962/1961، قالوا ان اسمه “عبد الجبار وهبي”، وهو شيوعي قيادي، وسوف يستهزؤون به ويسخرون منه قبل وبعد المحاضرات وأثناءها. من هو عبد الجبار وهبي! لم نعلم بشخص بهذا الاسم. جاءنا الزميل مناضل فاضل عباس المهداوي في اليوم الثاني بالخبر اليقين، وقال انه “أبو سعيد”! الكل يعرف أبو سعيد، وان كان عمرنا آن ذاك ثلاث أو أربع عشرة سنة، إلا أننا كنا نقرأ الكتب والمجلات والصحف وخاصة صحيفة “أتحاد الشعب” وأول ما نقرأه فيها هو عمود “كلمة اليوم” في الصفحة الثامنة وهي آخر صفحة، الذي يحلل فيه الصحفي الساخر والذي يكتب مقاله على شكل حتوته يحاكي فيها مشكلة او معاناة او آفة اجتماعية او تقاليد بالية او نقد سياسي بدون مجاملة، بأسلوب سلس ولاذع وممتع في آن واحد وتحت اسم مستعار “أبو سعيد”.

أُغلقتْ صحيفة “اتحاد الشعب” في آذار من عام 1960، اعقبها اعتقال رئيس التحرير عبد القادر اسماعيل البستاني واعتقال عبد الجبار وهبي (أبو سعيد) ثم ابعاده الى مدينة الرمادي تحت الإقامة الجبريَّة. وبعد انتهاء محكوميته، نُسب الى مدرستنا، المتوسطة الشرقية لتدريس العلوم لأنه اصلاً من الطلاب المتفوقين الذي حصل على بعثة للحصول على بكالوريوس علوم من الجامعة الامريكية في بيروت.

كُنت في ذلك العام الدراسي في اوج نشاطي السياسي، لذا كنت راسباً في ثلاث مواد علمية، وبالتالي سوف لن يسمح لي بدخول امتحان بكلوريا الثالث متوسط، إلا ان قدوم أبو سعيد الصحفي الذي كنا نقرأ عموده كل يوم، غيّر المقاييس كلها، فكيف لي أن أكون كسولاً واستاذي أبو سعيد! فمثلما هيأ البعثيون أنفسهم لاستفزاز الاستاذ عبد الجبار وهبي، تهيأنا انا ومناضل وآخرين للوقوف بوجههم ولصد استفزازاتهم الوقحة.

وأخيراً جاء اليوم الأول لحضور الأستاذ عبد الجبار وهبي الى الصف بعد انتظار مقلق. كان مشهداً لا يوصف، أستاذ في منتهى الهندام، انيق دون مبالغة، لا تسمع أصوات خطواته لكياستها، قصير القامة نحيف البدن ذو رأس مُثلث كبير الحجم نسبياً، يملأ وجهه نظارات طبية مبالغ في حجمها. دخل الصف من وسطه وكأنه ملاكٌ ذو سطوة ساحرة، دخل في الدرس مباشرة وإذا بمادة العلوم الجافة تتحول بالطريقة التي يشرحها لنا كأنها حكاية، نستمع اليها بشغف وخشوع وكأننا في كنيسة نستمع فيها الى تراتيل كاثوليكية باللغة اللاتينية في الفاتيكان، الصف كله آذان صاغية له، لم يجرئ أحد مهما كانت وقاحته ان يكسر حاجز الوقار الذي يملكه هذا الإنسان الذي بدى لنا في حينه انه من غير كوكبنا. أُعتقل في العهد الملكي والعهد القاسمي، واعتقل بعد حركة 8 شباط 1963 الدموية، وعُذِّبَ وقُطِّعَ جسدُهُ في قصر النهاية وهو حيٌّ وبشهود عيان, وأعلن عن استشهاده مع رفاقه محمد صالح العبلي وجمال الحيدري في 19 تموز 1963. وهم خير ما تنطبق عليهم هذه الأبيات من قصيدة مفاتيح المستقبل للعظيم محمد مهدي الجواهري:

نم قرير العين استاذي، فبعد ستون عاماً على رحيلك مازلنا كما تركتنا، نناضل بلا هوادة، نُضطهدُ بلا ملل او كلل، وما زلنا مخلصين لأفكارنا بسذاجة، ومعذرةً منك ومن كل الشهداء لأننا لم ننتقم لكم ولم نثأر لمظلوميتكم، ولم نُحاسب مُعذبيكم ولم نُشتكِ عليهم في المحاكم المحلية او المحافل الدولية، ولم نقاطع جلاديكم، ولم نسجل دعوى عليهم في مراكز الشرطة او في مضايف العشائر ولا حتى عند المراجع العظام. هُدر دمكم وهُتك عرضكم وسُلب مالكم تحت أنظار أعيان القوم ورؤساء العشائر وقراء المنابر لمدة تسعين عاماً ونيف ولازال، ولازالت مطاحن الأنذال تطحن بنا وما زلنا نغني لشعبنا أنشودة حب ابدي لوطن لازال ليس حُراً ولشعب ليس سعيداً، إلا اننا ما زلنا نستذكركم بيننا أستاذي، نحن بقايا زمن نضالكم المُشرف.

محمد حسين النجفي

رئيس تحرير موقع أفكار حُرة

www.mhalnajafi.org

www.afkarhurah.com

31 تموز 2024