أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي

صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق

أُم المناضل الصغير

“ليرى أمه واقفةً وَسَط المدججين بالسلاح، بكل شموخ وكبرياء، دون توسل أو أنحناء،

تنظر إلى عيون ابنها غير عابئة بصراخ إخوتهِ الصغار”

سمع صخباً وضجيجاً وهو في الحمام يغتسل. أغلق صنبور الماء، وتوقفت يداه عن الحركة كي يسمع ما الذي يدور خارج جدران الحمام. ميز الأصوات الهمجية وهي تُعربد “وين ابنچ”، “انه في الحمام، على كيفكم”، “هسه أطلب منه يتنشف ويطلع”. طرقت عليه باب الحمام، وقالت: “إبني خَلْص بسرعة ونشف نفسك، أجوْ عليك المقاومة الشعبية”، نهرها احدهم بصوت عالٍ: “خاله، إحنا مو مقاومة شعبية، إحنه حرس قومي”، “عفواً ابني آني شمعرفني”. كان يتوقع قدومهم، ولكن ليس بهذه السرعة. حيث تمّ اعتقاله قبل أيام في باب الثانوية الشرقية، من قبل زملائه الطلاب، الذين أعتدوا عليه بالضرب المبرح، وأخذوه بسيارة أحدهم إلى نادي النهضة الرياضي، الذي تحول إلى مقر للحرس القومي كغيره من الأندية الرياضية، ولقيادة منطقة الكرادة الشرقية ذات الأهمية ألاستراتيجية. أستطاع التخلص منهم في حادث الاعتقال الأول بأعجوبة وساطة لن تُنسى أفضالها.

محطات مؤلمة من ذكريات شباط الأسود

- يوم الجمعة 8 شباط عام 1963 لم يكن يوم عادي كباقي ايام الجمع. يوم نرتاح فيه ونستيقض متأخرين لانه اليوم الوحيد الذي تعطل فيه المدارس والدوائر والأعمال التجارية. ولكن في هذا اليوم استيقضنا مفزوعين من سماع نشيد الله أكبر من اذاعة بغداد معلنا حدوث ثورة شعبية ضد الدكتاتور الأوحد عبد الكريم قاسم وزمرته من الشيوعيين عملاء موسكو. واعلن البيان من اول لحظة مقتل الزعيم عبد الكريم قاسم. وبدأ بتلاوة برقيات التأييد التي كانت معظمها كاذبة. أخذنا الجفول والهلع وسيطر علينا احساس غريب وكأن الموت قادم علينا لا محالة وان قوى الشر والظلام ستأخذ العراق الى مالاتحمد عقباه. وتذكرت كم كان حدثاً كهذا متوقعاً وقد حُذر الزعيم حول هذا الموضوع مرارا وتكرارا خلال الأشهر الثلاث التي سبقت اليوم الأسود.

وعلى الرغم من اعتراض اهلي الا انني قررت الخروج والذهاب من الكرادة الشرقية الى مركز بغداد. وانتهى بي المطاف في الباب الشرقي حيث كان هناك الكثير من الناس متجمعيين قرب محطة باصات الأمانة كرادة داخل، وكان ” مجيد الراضي” يقرأ بيانا من الحزب الشيوعي على جمهور حوله وعلى شاكلة الثورة الفرنسية بكل حماس وغضب على ان ” الى السلاح لسحق المؤامرة الاستعمارية الرجعية………….”. كنت اعرف الخطيب حيث كنا موقوفين معا في القلعة السادسة من الموقف العام وبنفس القضية في صيف عام 1962.

الى السلاح ، ومن اين يأتي السلاح. منذر الونداوي يقصف الدفاع من الجو، ودبابات التآمر تزحف على بغداد وبوادر ميليشيات البعث ( الحرس القومي) بدأت بأحتلال ومحاصرة مناطق حساسة في بغداد. بعد ذلك سمعنا كيف ان الزعيم رفض تسليح الجماهيرالتي ذهبت الى وزارة الدفاع للذود عن ثورتهم وللأسف اعتبر نفسه هو المسوؤل عن حماية الثورة وليس الشعب.

عند الظهيرة، عبرت قوات عسكرية من ذوي البيريات الحمراء جسر الجمهورية وتمركزوا عليه. وكان الجميع في ساحة التحرير يسمعون الأذاعة بأنتظار تغيير يحدث وتذاع بيانات مضادة ولكن لم يحدث ذلك. وبقينا على هذه الحال بأنتظار السلاح او تعليمات ولكن لم يصلنا اي شئ بعد البيان الأول.

وتدريجيا بدأت التجمعات البشرية تقل نتيجة يأسها وسماعها بيانات منع التجول. ذهبت الى احد الجنود من ذوي البيريات الحمراء وسألته ان كانوا مع الأنقلاب ام مع الزعيم؟ فقال اذهب الى بيتكم فإن هناك منع تجول. وعندها ايقنت انهم مع الأنقلاب وانهم الفرقة المظلية الرابعة بقيادة عبد الكريم مصطفى نصرت الضابط البعثي المعروف.

واخذت المشي بأتجاه سينما السندباد. واخذت نفرات كرادة خارج متجنبا كرادة داخل الذي تصورت انه سوف تكون به مضايقات. وكانت سيارات كرادة خارج تمر عبر الشارع الوسطي لعرصات الهندية. وحال مرورنا من بداية العرصات رأينا مجموعة من المدنيين يحملون رشاشات ووضعوا على ايديهم يافطة خضراءعليها حرفين ( ح ق) مختصر حرس قومي. كان هؤلاء من المجموعة التي طوقت بيت الشهيد العقيد فاضل عباس المهداوي، محاولة اغتياله ومنعه من الخروج للدفاع عن الثورة. الا انه خرج واقتحم الطوق وذهب لوزارة الدفاع واستشهد لاحقا مع ابن خالته ورفيق دربه الزعيم عبد الكريم قاسم. كنت اعرف عائلة المهداوي لأنه كان لي شرف التعرف على ابنه مناضل المهداوي الذي كان زميلا وصديقا منذ الصف الأول في المتوسطة الشرقية ولحد الآن. وكان لي شرف التعرف على الشهيد وعائلته المتواضعة حينما نلتقي في بيتهم بعض الأحيان.

لقد كنت في الصف الرابع ثانوي في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية اي انني كنت طفلا او مراهقا في عمر الخامسة عشر عاما، حينما بزغ علينا هذا الفجر الأسود ، فجر 8 شباط عام 1963. فجر اسود ويوم أسود وتسع شهور سوداء كالحة مخضبة بدماء أشرف العراقيين. وفي مساء يوم 9 شباط ضاعت كل الآمال بأحتمال فشل المؤامرة حينما شاهدنا الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم جالسا على كرسي في استيدوهات الأذاعة العراقية في الصالحية فاتح العينين متحدياً غير متخاذلاً، وهو مرمياً برصاصات الغدر والخيانة من قبل من اعفى عنهم، واذا بعريف تافه يبصق على وجه الزعيم السمح المتواضع الخجول. وكان مشهدا مروعا حيث ان المهداوي كان في الأرض غارقا بدماءه وضباط آخرون مقتولون بشكل همجي وبطريقة بدائية. والأدهى من ذلك يعرضون ذلك على شاشات التلفزيون بكل فخر واعتزاز. كانت صورة الزعيم جالساً بكل هيبة فاتحاً عينيه متحديا المتآمرين عليه دلالة على كبريائه وعدم اذلال نفسه امام هؤلاء الخونة. إلا انه مع ذلك كانت نهاية الأحلام الكبيرة وبداية الكابوس الأبدي الذي مازال يعاني منه الشعب العراقي.

- مضت الساعات والايام ببطئ ثقيل، وفي كل دقيقة يزداد شعورنا بالعجز وتتصاعد الافكار والتساؤلات ماالذي حدث وكيف حدث وما العمل؟ ونستمع الى الأصوات التهديدية وبيان رقم 13 سئ الصيت الذي اباح وهدر دم العراقيين ليس لعمل قاموا به او قد يقومون به وانما لمجرد ان يكونوا والشك في ان يكونوا من الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية. ومما كان يدعوا للألم والأستغراب الشديدين ان احدى برقيات الأعتراف جاءت من الجزائر التي منحها الزعيم اول سرب طائرات لدولة المليون شهيد، والبرقية الأخرى بعثها الملا مصطفى البارزاني، الذي ارجعه الزعيم من المنفى واسكنه في بيت نوري السعيد معززا مكرما، وجعل الأكراد شركاء في الوطن بنص في الدستور المؤقت.

كذلك سمح وساهم البرزانيين وحزب البارتي بأضطهاد الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد الذي يؤمن بعدالة المطالب الشرعية للشعب الكردي والتي اشغل نفسه دفاعاً عنها واعتبرها من القضايا الأساسية والتي كانت من القضايا الرئيسية التي اختلف فيها مع الزعيم .

وكذلك قام الفلسطينيين بتأييد الأنقلاب والأنخراط بصفوف الحرس القومي، علما ان العراق وبأمر من الزعيم كان البلد المؤسس للجيش الفلسطيني، وخصص العديد من المقاعد في الكلية العسكرية العراقية للفلسطينيين لتخريج ضباط ليكونوا نواة هذا الجيش.

وبعد عدة ايام وبعد رفع منع التجول في ساعات النهار، صدرت الأوامر عن طريق الراديو بعودة الموظفون لوظائفهم والطلاب الى مدارسهم. وما كان علي الا ان اذهب الى مدرستي الى الثانوية الشرقية التي كانت لها حكايتها في احداث اضراب الطلاب الذي استخدم للتمهيد للموآمرة الكبرى على العراق. وصلت باب المدرسة وكانت الباب مغلقة ويقف خلفها حفنة من الطلبة بقيادة طالب ( الأكرط) وهو أخ زوجة حسن العامري عضو القيادة القطرية للبعث والذي اصبح وزيرا للتجارة لاحقا . فتح طالب الأكرط باب المدرسة وبيده خنجر موجه الى وجهي وقال “هلا شوفوا منو اجه وصاح ألزموه”، واذا بي ارمي كتبي بوجهه الكالح واهرب بأتجاه كرادة داخل ثم يسارا في اول شارع فرعي ثم يسارا مرة ثانية بأتجاه كرادة خارج وكان الشارع فارغا من المارة موحشا وكل الأبواب مغلقة شعرت فيه برهبة الوحدة واللاقوة وبدأت اسمع صوت سيارة تقاد بسرعة جنونية وينزل منها اربعة من عتاد الطلبة وانهالوا علي لكما وركلا وكلمات حقد دفين والفاظ بذيئةغير مبررة لزميل لهم اختلف معهم في بعض الآراء.

اخذني هؤلاء الابطال الاشاوس الى نادي النهضة الرياضي الذي اضحى مقر عمليات للحرس القومي وهي ميليشيات مسلحة معظمهم من شباب البعث منحوا انفسهم صلاحيات دستورية وقضائية وامنية. سلموني اليهم وكان في الباب ايضا بعض من طلاب الشرقية الذين احسنوا الترحيب بالشتائم الرخيصة. وكان نادي النهضة معروف بأنه واجهة لتنظيم البعث في منطقة البوشجاع كرادة داخل وكان عبارة عن ساحة كبيرة منخفضة عن مستوى الشارع العمومي وبعض الغرف للأدارة وطلبوا مني الأصطفاف مع الأخرين من هم من مثلي والذين ميزت بعضهم آن ذاك. وكان هناك مذياع ومكبرات صوت تنقل مافي اذاعة بغداد من بيانات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة واعلانات الأعتقالات والأعدامات بشكل مستمر وموتور وكان يسمع منهم صوت قاسم نعمان السعدي ومذيع فلسطيني اسمه …توفيق وآخرون.

وبين الحين والآخر يقطع الصوت ليقول المذيع المحلي في النادي انه اذا استطاع اي موقوف او محتجز من اي يحصل على تزكية وكفالة من شخص معروف لديهم (اي بعثي) فمن الممكن اخلاء سبيله بهذه الكفالة.

- وبعد فترة جاء شخص اعرفه يوزع علينا الماء ولم يكن بملابس الحرس وانما ببدلة ورباط واناقة جيدة . انه عبد العزيز جابر البزاز وهو ابن تاجر معروف في الشورجة ومحلهم بجوار محلنا ونعرف بعضنا جيدا وأخوه فائق جابر البزاز عضو القيادة القطرية لحزب البعث وكان مقره في نادي النهضة. وحينما وصل ناحيتي طلبت منه ان يكفلني ولكنه اعتذر. فقلت له لماذا ألا تعرفي؟ فقال نعم ولكن لادور لي هنا فقلت اخوك هناك وهو مسوؤل كبير فقال ولكنك كنت موقوفا في عهد قاسم معنى ذلك انك شيوعيا فكيف اكفلك ؟ واعتذر بأدب ولم اراه بعد ذلك.

ثم جاء سيد هاشم الموسوي وكان مسؤول البعث في الثانوية الشرقية وكان مسجونا واطلق سراحه بعد 8 شباط واتجه نحوي وكان يضع يشماغ على رقبته والحماس بادي عليه ونظر نحونا ورآني وهز برأسه هزة ذات معاني خلاصتها اننا انتصرنا وانتم خسرتم. المهم اتجه نحونا وطلبت منه ان يتكفلني بأعتباري زميله في الدراسة، وكان جوابه اترى ذلك الشخص انه اخي وهو موقوف وسوف لن اتكفله لانه شيوعي مثلك ورحل. وكنت اعرف اخاه كان خياطا في البوشجاع ومعروف بآرائه التقدمية.

انتهى النهار واظلمت الدنيا علينا وبدأ القلق يساورني أكثر وفكرت بأن اهلي ربما عرفوا الأن ما حدث لي وعسى ان يفعلوا شيئا. وفعلا عند المساء جاء حسين حبيب المهداوي الملقب بحسين الأعور وكان صاحب محل بقالة مقابل مدرسة الحرية الأبتدائية في سبع قصور كرادة داخل. وكان اخوه أكرم حبيب المهداوي عضو فرع بغداد بحزب البعث ويسكنون في شارعنا في سبع قصور. المهم تكفلني وكنت مستغربا كيف حدث هذا. واخذني بسيارته واوصلني الى البيت وتلقتني امي المسكينة وهي تنظر الي بشموخ وكبرياء وفخر. ولكني كنت ارى الخوف والقلق والألام في داخلها. أما ابي فلم يقل شيئاً وكان لايطفئ سيكارته الا بأخرى مثلها. اما انا فقد احسست بعمق الكارثة من انها ليست انقلاب ضد الزعيم وان عبد السلام اصبح رئيسا وانتهى الموضوع. كلا انها عملية تصفية جسدية وفكرية وحضارية لكل ما حدث بين 14 تموز عام 1958 و8 شباط 1963. وعلمت يقينا من ان القادمات اهول واتعس وقصة كفالتي هذه سوف لن تشفع لي كثيرا. وسألت والدي كي استطعت اقناع ابو علي كي يتكفلني فقال ان حسين سبق وان عمل عند جابر البزاز وحدثت له مشاكل معهم وتوسطت له وساعدته وهو يرد الجميل.

- لم يكذب حدسي فبعد يومين او ثلاث طوق بيتنا بثلاث سيارات مسلحة وانتشر الحرس القومي في حديقتنا الخلفية والأمامية وكنت في حينها في الحمام. وقرعت امي علي الباب وقالت “يمة اجو المقاومة الشعبية عليك هاك الخاولي نشف واطلع” واذا بأحد الجلاوزة يصرخ “احنا مو مقاومة احنه حرس قومي” . المهم كان يوما باردا اعطتني امي ملابس دافئة وبلوز بيج وبه نقط قهوائية كنت ارغب بلبسه كثيرا. وخرجت من البيت وكل الجيران ينظرون ويستغربون كل هذا لأعتقال جارنا محمد حسين ذو الخمسة عشر عاما الذي لانراه كثيرا ولا نعرف عنه شيء. واخذوني الى نادي النهضة مرة ثانية وطلبوا مني الوقوف والجلوس قرب الحائط. وبقينا ننتظر وجاء آخرون ونادوا على السابقون.

وفي هذه الأثناء جاءوا بصديقي وزميلي مناضل المهداوي والتقت عينانا ومنحنا بعضنا البعض نظرات دعم معنوي من اننا على حق على الرغم من هذه الأنتكاسة البشعة، وكان يبدوا عليه الأتزان والصمود والكبرياء، على الرغم من انهم قد عرضوا صور اباه فاضل عباس المهداوي رئيس محكمة الشعب، على شاشات التلفزيون مقتولا بشكل وحشي ووجهه مخضب بالدماء.

هذه المرة جاء شخص آخر يوزع الماء علينا وعلى كتفه رشاشة، وجلس الى جانبي وقال لي انني اعتقد ان الأتجاه الصيني افضل من الأتجاه الروسي وبدأ يداعبني بحديث ثقافي حول الأفكار العالمية والخلاف العقائدي بين روسيا والصين، ورأيت نفسي اناقشه في مواضيع عدة. وفي النهاية نهض وقال لي حينما قالوا لي بأن اسمك جاء ضمن الأعترافات وانك عضو هام لم اصدق، ولكن من خلال حديثي معك الآن اصدق وضحك وتركني. علمت بأن هذا الشخص كان صلاح عمر العلي التكريتي عضو القيادة القطرية ومسوؤل قاطع الكرادة الشرقية عام 1963، والذي اصبح عضو القيادة القطرية وعضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاعلام بعد انقلاب 1968.

- تأخر الليل وكان باردا رطبا وبه رذاذ من المطر بين الحين والأخر. وبدأت افكر بأني انزلقت في الحديث وكشفت نفسي مع صلاح التكريتي وعليّ ان اكون اكثر حرصا. كذلك علمت من ان هناك اعترافات وعلي التفكير بكيفية مواجهتها. وكان التفكير هو التعامل بذكاء وعدم كشف اية معلومات جديدة. كنا نرى في التلفزيون اعترافات بعض القادة مما ادى الى ضعف الروح المعنوية والشعور بالخسارة واللا جدوى من القيام بأي شئ يذكر. هنا لا اتوقع ان يأتي حسين المهداوي وينقذني مرة اخرى حتى لو اراد.

- وبعد العاشرة مساء اخذوني من نادي النهضة الى بيت في البو شجاع جهة ابو نؤاس. بيت قديم خربة بلا عنوان . اي انه مكان سري ممكن ان يحدث اي شئ فيه ولا من شاف او دري ووضعوني في النضارة وبدأت اسمع اصوات الصراخ والضرب والشتائم وكنت اسمع صوت طلقات نارية قادمة من جهة الكرخ، لأنه كانت ماتزال بعض جيوب المقاومة مستمرة في منطقة الكريمات التي لايفصلنا عنها سوى نهر دجلة. كذلك كان البعض يقاوم بسلاح شخصي عند الأعتقال. وبعد ساعتين اوثلاث جاء دوري وادخلوني الى لجنة التحقيق وعرفت منهم جاسم البحراني وهو من شباب البوجمعة منطقة البوليس خانة وقال لي ان هناك اعتراف عليك واذا تعترف نبعثك الى البيت حالاً. وكان جاسم يعرفي طبعا شكلا واني كرادي وشاب صغير حاول ان يساعدي ويمهد لأخلاء سبيلي. وقال لي مرة ثانية وثالثة من ان هناك اعترافات بأنك مسؤول الشرقية ونكرت ونكرت ثم قال لي هل تريد ان اجلب لك الشهود؟ قلت له بتحدي نعم .

عند ذلك اخرجوني من غرفة التحقيق الى النظارة مرة اخرى. ومنذ ان قال لي صلاح التكريتي بأن هناك اعتراف عليّ ولعلمي ان ماذكره حول موقعي في التنظيم كان صحيحا، كان شغلي الشاغل هو كيفية التعامل مع هذه الأعترافات دون كشف ماهو غير معلوم ودون الحاق اي ضرر بالآخرين او التنظيم. وبعد منتصف الليل جاؤوا بأحد زملائي واوقفوه امامي وقالوا له هل تشهد بكذا وكذا؟ قال نعم . هل ان محمد كذا وكذا؟ قال نعم. نظرت الى زميلي وهو بالبجامة والروب، ويرتجف من الخوف والرعب وأشفقت عليه وعلى نفسي وكنت على وشك ان اعتذر منه لما سببته له من أذى في هذا الليل المقيت. وسألوني ان كنت اريد شاهدا آخر فقلت كلا لأنني لا اريد ان يرعبوهم ويرعبوا اهلهم في هذا الليل البارد الرطب الثقيل.

وهنا ادخلوني الى غرفة التحقيق مرة اخرى وسألوني هل اوافق على ما قاله زميلي من اني كذا وكذا ؟ قلت نعم . وهل انك مسؤول عن آخرين؟ قلت كلا .هل تعرف تنظيمات اخرى في الشرقية؟ قلت كلا. وهنا سألني جاسم البحراني لماذا اصبحت شيوعيا وليس بعثيا؟ فكرت وقلت لنفسي سوف لن اقع في الفخ مرة اخرى واجبت بسذاجة من انني كنت اتصور انكم تريدون تسليم العراق لمصر، وهنا انتفض جاسم وقال: “انتوا خطآنيين كل عقلكم احنه نتعب ونسلمة لمصر”. وطلبت منه اذا انتهى التحقيق اريد الذهاب الى اهلي. فقال جاسم يجب ان تقدم براءة من الحزب كألاخرين كي يطلق سراحك. فقلت له هذا لا يمكن وقال لماذا قلت لأنها اهانة شخصية وعلى اية حال كان هناك صراع انتهى بأنتصاركم وكل شئ مكشوف لكم الآن واني اعدك بأني لن اقوم بأي نشاط سياسي. وألح علي جاسم بكتابة البراءة فرفضت وتحججت بأنها اهانة شخصية ولا دخل لها في السياسة. واثناء ما كان هذا الحوار المخيف محتدم واذا بأصوات عالية تلعلع من انهم قبضوا على فلان لا اتذكر اسمه وبدأ نوع من الفوضى او الأحتفال وصاح جاسم بأحد الحرس ان يأخذني الى البيت وكان الوقت في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وكان هناك منع تجول وكنت في سيارة حرس قومي واوقفونا عدة مرات الى ان وصلت البيت.

وحال وقوف السيارة امام منزلنا رأيت نور سيكارة ابي من وراء الستائر، حيث ان غرفة نومهم تطل على الشارع. وانهم مازالوا ينتظرون ابنهم البكر كي يعود. نعم عُدت ولكن لم اعد نفس الشخص الشامخ المتكبر الواثق من نفسه. لقد كسرونا واذلونا وحطموا معنوياتنا. ولكنهم ليسوا على حق ولم نكن نحن على باطل. ومع اني كنت فخورا بنفسي من انني لم اعطي براءة ولم اكشف اية معلومات تنظيمية، الا انني كنت اتمنى ان لا اوافق على اعتراف الأخرين، وكنت اشعر بالذنب لأني مازلت على قيد الحياة ويستشهد الأخرون. كان ابي في حالة هلع بادية عليه ولم يستطع قول اي شئ. اما امي فكانت تحضنني وتشد ازري وخائفة عليّ ليس منهم وانما من نفسي. ولذلك أخفت خوفها ولم يلمني احد على شئ ولم يقولوا لي لماذا عملت هكذا بنفسك وبنا؟ وهذا شئ لم استطع فهمه بالكامل لحد الآن.

طبعا علمت ان عملية اطلاق سراحي تمت بوساطة أبو علي مرة أخرى. وبما انني اعلم من انني لم اعترف بشي سوى قبولي لما قاله زميلي في اعترافه، وبما انني اعلم ان هناك الكثير ممكن ان يكتشف وان الأمور لا نهاية لها، بدأت بحملة لتنظيف البيت من كل الكتب والكراريس والصور والمناشير الموزعة والمخبئة في عموم ارجاء البيت، فولعنا الحمام وكانت حملة مخجلة لأننا نحرق الثقافة بدل ان ننشرها. الا انها ضرورية وحرقت ما يزيد على ثلاثين كتابا ومئات الممنوعات. وقررت ان ابتعد عن اصدقائي وزملائي كي لا اعرض نفسي او اعرضهم لأي خطر. وبعد ايام ذهبت الى المدرسة محاولا تجنب المشاكل. ولكن حينما رآني بعض البعثيين لم تعجبهم عودتي اطلاقا. المشكلة الكبرى هو ان الكل يأتي اليّ يسألني ما الذي حدث لك؟ ما هو الجديد؟ وما ألعمل؟ وكنت احاول ان افهمهم ان عليهم الهدوء لفترة ولكن لم انجح واتذكر منهم الزميل فريد قرياقوس الذي كان في شعبتي وكان طيبا وملحا لدرجة خطيرة، ويريد ان يفعل شيئا غير عابئ من العواقب.

- بعد الدوام تحدثت الى سامي وقال لي ان خط النساء لازال فعالا وعلينا ان نجمع تبرعات لهم وكانت اخته وخالته تعمل في الخط وفعلا حاولنا جمع بعض المال، واذا بشباب الأتحاد الوطني يأخذوني الى غرفتهم وبدأ التحقيق في انني اقوم بأعادة التنظيم وطبعا نكرت وقلت نعم هناك حديث وهم يسألوني عما حدث لي وانا اقول لهم ما حدث ونحن اصدقاء وزملاء قبل كل شئ. قالوا اننا نحذرك وانك تحت المراقبة وانه غير مسموح لي ان اتحدث الى اي طالب، وكان على رأس هذه المجموعة ليث الرفيعي ( الذي اصبح يساريا وانضم الى تنظيم القيادة العامة تنظيم عزيز الحاج لاحقا).

وبعد عدة ايام سحبني سيد هاشم الموسوي من الصف وكان مسؤول البعث في الشرقية، وجاء بزميلي وهو نبيه خضر، وطلب منه ان يعترف، وطلب مني ان اشهد عليه، ولكني انكرت وانكر نبيه ارتباطه في الحزب وهددنا سيد هاشم بأن يأخذنا الى الحرس القومي والتحقيق معنا، ومع ذلك انكرنا، واخيرا طلبت من سيد هاشم الأنفراد للحديث مع نبيه فوافق وقلت لنبيه انه لا اعتراف عليه وعليه ان ينكر والا ستسمر الاعترافات، واتفقنا على ذلك. وعدنا الى سيد هاشم وقلت له ان نبيه يقول انه لا علاقة له وانا اصدقه، ونحن زملائك في المدرسة وتحت رقابتك وحمايتك فماذا سنفعل؟ ولماذا تريد ان تعاقبنا؟ واخيرا القى علينا محاضرة تهديدية وتركنا.

كنت التقي مع سامي بعد المدرسة، واتجول في عرض الكرادة وطولها بأستخدام الدراجة الهوائية. ولم يلقوا القبض على سامي لانه لم ياتي الى المدرسة وكان يسكن في بيت جده وليس في بيت اهله. وكانت تأتي معلومات اليه من خلال خط النساء، ولكن كانت المسألة تضعف كل يوم نتيجة الأعتقالات التي شملت خط النساء ايضا.

وبعد 8 شباط تم اطلاق سراح كل البعثيين الذين كانوا في المعتقل والمشاركين في اضراب الطلبة. والغريب هنا انه تم اطلاق سراح بعض زملائنا المعتقلين قبل الأنقلاب عن طريق الخطأ، ومنهم حبيب عمران وهادي منتظر وبهاء وغيرهم. واتصلت بحبيب وبقى في البيت كي لا يعلم احد بأطلاق سراحه. والسبب على مايبدوا انه اطلق سراحهم، لانهم اساسا اعتقلوا بوشاية على انهم من منظمي الأضراب وليس من معارضيه.

- وكنت كل يوم التقي بصديقي وزميلي صلاح وكان جار لنا. وكان حريصا علي وخائفا على مصيري. وذات يوم قال لي: محمد عليك بالسفر خارج العراق، وقلت له كيف وانا ممنوع من السفر؟ فقال لايهمك انا اعرف جماعة في الأمن يعملون لك جواز بأسم لايكون عليه منع والكلفة 30 دينارا. ففكرت مليا وقررت ان لا أسافر لا لشئ سوى انني كنت مغروسا في تربة وطني وحبي الخاص لأمي وتقديري لأبي ومسوؤليتي أتجاه خواتي واخوتي لأنني كنت الأبن البكر .

- وأخذ صلاح يقنعني كثيرا وقلت له اريد ان تساعدني بأن نسفر زملاء آخرين. وذهبنا انا وصلاح الى مدينة الضباط والتقينا بمناضل المهداوي وعرضت عليه مسألة تسفيره الى الأتحاد السوفيتي، الا انه رفض واعتقد ان شعوره تجاه عائلته الموجوعة بأستشهاد ابيه ومسوؤليته بأعتباره الأبن الأكبر وحبه الشديد لوطنه منعه من ذلك. على اية حال تركنا دارهم وشعرت بألغثيان، واخذت اتقيأ ، فذهبنا من هناك الى العيادة الطبية في ارخيته، وسألني الطبيب ماذا كان فطوري فقلت جبن ابيض فقال انه تسمم ويجب ان تخضع لغسيل معدة في المستشفى الجمهوري. فقلت لصلاح لابد ان يكون كل اهلي قد تسممموا علينا الذهاب الى البيت واخذهم جميعا وهذا ما حصل.

كنا نرى بعض القادة على شاشات التلفزيون ممن انهارت قواهم امام هول التعذيب وكان عدنان جلميران اكثرهم تجريحا وايذاءا. وكان يوم 9 آذار يوم اعلان استشهاد سلام عادل وحسن عوينة ومحمد حسين ابو العيس اكثر الأيام حزنا وارتباكا وضعفا ، وفي نفس الوقت كان يوم شرف واعتزاز وكبرياء لأنهم والجميع يعلم استشهدوا تحت ابشع انواع التعذيب ولم يخذلوا الوطن والقضية. وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة بأستشهاد سلام عادل ورفاقه، الا انها رفعت رأسنا وعلت معنوياتنا ومنحتنا الثقة مجددا بالحزب والقيادة.

وفي الأيام التالية عرضت موضوع السفر على سامي وحبيب ووافق الأثنان على السفر واخذنا منهم صور شمسية وذهبنا الى مكتب في شارع الرشيد قرب سوق الصفافير. وبعد عدة ايام تم تسليم الجوازات، ودفع سامي المطلوب الا ان حبيب سافر دون ان يودعنا او يدفع المبلغ. وهذا ما احرجنا مع اناس من هذا النوع وانتهينا ان اعطيناهم ما نستطيع تجنبا للمشاكل!

وطبعا فإن الكل يعلم بأن مدير الثانوية الشرقية يونس الطائي كان متعاوناً مع الامن. وكان يبعث بأسماء شباب أتحاد الطلبة على اساس انهم من القائمين بأضراب الطلبة الذي سبق 8 شباط الأسود. وبموجب ذلك تم اعتقال مسوؤل الشرقية حبيب عمران، ومهدي منتظر وبهاء . وكان اسمي في القائمة حيث اخبرني الزميل والصديق حكمت بأنهم اعتقلوا زميل له في الشعبة اسمه محمد حسين بدلا عني عن طريق الخطأ وهو لا يتدخل في السياسة ابدا. واوصاني بأن اكون حذرا. وكان المدرس علي الشديدي من البعثيين المعروفين في منطقة الزوية . وكان من جانبنا الأستاذ عادل الياس خريج علوم وكان في مرحلة التطبيق، وكذلك الاستاذ علي مدرس الجبر الذي كان منقول سياسيا من الكاظمية، والأستاذ عبد الجبار عبد السادة والهرزي وانطوان القس . وبعد شباط الأسود تعرضوا جميعا للأعتقال بينما ترقى علي الشديدي ليصبح معاون المدير ثم مديرا عاما في التربية.

كنت انتظرانتهاء السنة الدراسية بفارغ الصبر كي اتخلص من عيون اللئم والنظرات الخبيثة من قبل البعثيين الذين كانوا يبالغوا بشماتتهم فينا ومضايقتهم لنا. كذلك كان من الصعب تجنب الزملاء الذين يلحون بالتسائل والأتصالات ولا يقدرون ان الظروف قد تغيرت كليا. لقد اصبح زملائنا الذين نختلف معهم في الرأي ممكن ان يلقوا القبض علينا اعتباطينا في اية لحظة، ويلقونا فريسة للوحوش الكاسرة.

وانتهى العام الدراسي في حزيران 1963 ولا ادري كيف نجحت هذا العام. وكالعادة وفي كل صيف اذهب للدوام مع ابي في سوق الشورجة. وصدفة التقيت بزميل تعرفت عليه في القلعة السادسة في الموقف العام في باب المعظم. والتقينا في كهوة على شارع الجمهورية قرب جامع بنات الحسن. وكان مهدي حبيب من عمال الخياطة النشطين، ويعمل في شارع الرشيد في معمل للخياطة وقد زرته عدة مرات. وكان على اتصال بمجموعة سليم الفخري، وطلب مني ان اهيئ ملابس عسكرية، حيث ان هناك حركة مرتقبةممكن ان تحدث في اية لحظة وعندها البس ملابس جندي والتحق حسب الأوامر. وكان لدي بنطرون خاكي وحذاء أسود، وذهبت الى سوق السراي لشراء قميص وسدارة كشافة. واصبحنا نلتقي في الأسبوع مرتين على الأقل في نفس المكان واحيانا مع شخص ثالث هو شكر الله، من الأخوة الفيلية، حيث لايعرفنا احد وهو قريب على الشورجة.

في يوم 3 تموز سمعنا بحدوث حركة في معسكر الرشيد، وقيل ان قائدها ابو سلام خباز في سبع قصور بمعنى في راس شارعنا. وبدأت أفكرأهي الحركة التي وعدنا بها مهدي ام لا؟ وللأسف الشديد سمعنا بعد ذلك انه قد تمت السيطرة عليها وان الحركة لم تنجح. وبطبيعة الحال فإن من المؤكد سيعقب ذلك حملة اعتقالات جماعية. وخوفا من حركات مماثلة في المستقبل قررت السلطة الجائرة بأن ترسل جميع معتقلي سجن رقم واحد الى نقرة السلمان، مع التخطيط ان يموت معظمهم في الطريق. الا ان سائق قطار الموت الشهم وأهالي السماوة الطيبين والمتعاطفين مع المعتقلين أفشلوا المخطط ولم يستشهد سوى الرائد يحيى نادر من اهالي اربيل.

وفي يوم 4 أو 5 تموز، أتصلت امي بأبي يرحمهم الله تلفونيا لتقول له بأن الحرس القومي جاءوا بثلاث سيارات وطوقوا البيت يبحثون عني لأعتقالي. وقلت لأبي ما العمل؟ فقال الأفضل ان تذهب الى حسين المهداوي وهو يقول لك ماذا تعمل. طبعا حسين هو حرس قومي واخوا اكرم المهداوي عضو قيادة بغداد وقد اصبح مدير تربية بغداد. ذهبت الى ابوعلي حسب توصية ابي وثقته بحسين. وحينما رآني حسين قال لي ماذا تفعل هنا؟ قلت له بأن ابي بعثني اليك كي ترشدنا. وهنا رأيت علامات اندهاش وخوف عليه ونظر الى اعلى حيث كانت الشقة العلوية في تلك البناية مقرا للحرس القومي وكان هو بملابس الحرس القومي. فقال لي وبجدية لا تقبل الشك ” أذهب من هنا وأختل عند اقارب لك بعيدا عن الكرادة الى ان تصفى الأمور”.

وركبت الباص وذهبت الى منطقة النواب في الكاظمية الباسلة التي قاومت الأنقلاب لعدة أيام وكان آخر المقاوميين فيها الشهيد سعيد متروك الذي شهد له الجميع بالشهامة والبطولة وسمعت عنه الكثير من حسين المصفايجي في الشورجة. كذلك كنت اسمع من حسين المصفايجي ما قام به جماعة الخالصي من تصفيات في سراديب جامعهم ومدرستهم الدينية. وذهبت الى بيت خوالي محسن وكريم وخالتي حياة وبيبيتي. وبقيت عندهم واستمريت في الذهاب الى الشورجة صباحا والمبيت في الكاظمية مساءا.

- في يوم 19 تموز اذيع بيان آخر معلنا فيه اعدام ثلاثي آخر من القيادة هم جمال الحيدري ومحمد صالح العبلي وعبد الجبار وهبي ( أبو سعيد) ( وابو الفنانة أنوار عبد الوهاب). كان هذا البيان مزعج بشكل خاص لي لأن أبو سعيد كان استاذي في الثالث المتوسط لمواد الرياضيات والعلوم. حيث انه بعد منتصف السنة الدراسية اي قبل عام من ردة شباط، سمعنا من البعثيين ان استاذا شيوعيا خارج من السجن توا سوف ينقل كي يدرس في المتوسطة الشرقية. وانهم متحضرين له كي يجعلوا منه مسخرة. اما نحن فتهيئنا للدفاع عنه. وفي اول يوم واول محاضرة، دخل الصف وكأنه عالم اوقديس. كان قصير القامة يلبس نظارات طبية، ملتزم السلوك . أستطاع تحويل المادة العلمية الى مادة سهلة مفهومة ومقبولة لا بل ومحبوبة. وانتهت السنة الدراسية معه دون ان يستطع اي شخص مهما امتلك من الجسارة او قلة الأدب ان يتفوه معه بأي كلام استفزازي. من جانبه ظل استاذا علميا ولم يفتح باب السياسة إطلاقاً علما ان بقية الأساتذة الأخرين كانوا يتحدثون بها خاصة بعد انفصال سوريا من الوحدة مع مصر.

- طلب مني جارنا في سوق الشورجة الأخ خليل محمد كمال الدين ان يتكلم معي في محله في خان الطحان . وكان ذلك في منتصف شهر آب تقريبا. واذا به يريني الجريدة وبها امر بأعتقالي مع مجموعة غازي لعيبي وزمرته بأمر من رئيس المحكمة العرفية الثانية في معسكر الرشيد. وهي دعوة من عهد الزعيم قبل الأنقلاب. وقال لي يجب ان تترك الشورجة حالاً لانه مثل ما انا قرأتها سيقرأها الأخرون. وفعلا تركت الشورجة مسرعا وذهبت الى الكاظمية كي ابقى ليل نهار هناك. وعلى الرغم من معرفتي ان معظم شباب تلك المنطقة من المتعاطفين الا انني فضلت الأبتعاد عن اي اتصال. وكنت اذهب وقت العصر الى منتزه 14 تموز الذي كان قد افتتحه الزعيم قرب جسر الأمامين جهة الكاظمية، والتقي هناك بشخص واحد فقط هو أياد مال الله وهو من اصدقاء سوق الشورجة.

- وفي يوم رتب والدي واسطة لي عن طريق صديقه أبو سعد ( عبد الوهاب العلي) أن يأخذني الى مديرية الأمن العامة ويسلمني ويقول من انني لست هارب ومستعد لحضور المحاكمة حال حصولها. وذهبت وبقيت في النضارة، ولفت انتباهي انه اضافة للشيوعيين الموقوفين كان هنا قوميون عرب موقوفين ايضا وهم شركاء الأمس بالجريمة. المهم كان هناك الكثير من الأخذ والرد مع الواسطة الى ان اطلق سراحي بكفالة لحضور المحكمة.

وفي بداية ايلول كان الوضع قد استتب للأنقلابيين، وشعر اهلي وكذلك شعرت انا من انه من الممكن ان التحق في المدرسة. وذهبت يوم التسجيل وهو تسجيل روتيني، بأعتباري انا طالب في المدرسة وناجح من الصف الرابع الى الصف الخامس. كان مسوؤل التسجيل هو عبد الستار النداف، مدرس العلوم في المتوسطة الشرقية والذي رقي الى معاون مدير الثانوية الشرقية لميوله البعثية. حينما رآني، طلب مني ان استقدم ولي امري للتسجيل لانه يعرفني جيدا. اخذت ابي في اليوم الثاني، واخذ من والدي تعهد بأن لا اتدخل في السياسة كشرط قبل ان يسجلني. شعرت بالخجل والمرارة من اني وضعت ابي في هذه المهانة من قبل حثالة يتحكمون بنا.

وبعد يومين او ثلاثة من بدأ العام الدراسي 1963/1964 جاء احد طلاب الأتحاد الوطني وطلب حضوري الى مكتب مدير المدرسة، وذهبت معه وكان ينتظرني في مكتب المدير احد افراد جهاز الأمن وهو مفوض الأمن موسى عمران حيث كان يسكن محلتنا وكان اخوه عباس عمران من عمرنا. اخذني مع شخص آخر بسيارة فولكس واكن الى بيت امن سري في ارخيته. وعند خروجنا من غرفة المدير رأيت مخلص عبد الجليل ( وهو اخو غانم عبد الجليل عضو القيادة القطرية للبعث) يراقب من بعيد فعلمت انه كان وراء هذه الأخبارية. كذلك علمت لاحقا من انه طلب من شخص آخر ان يطلبني من الصف وقال له “انت روح جيبه لأنه صديقي ما اكدر” ( كنا في نفس الصف لثلاث سنيين في المتوسطة الشرقية). طلبت من الأمن ان اتصل بأهلي كي اعلمهم، فقال لي المفوض موسى عمران وهو يضحك هسه يعرفون ان عصابات الأمن قد اختطفتك.

وصلت للأمن العامة ووضعوني في الخفارة مجددا. ورأيت من بعيد في مكتبه أبو صباح ( نوري العاني) ورآني من بعيد وهو يعرفني وشعرت بالراحة لأنه صديق والدي وعمل في الشورجة وكيل اخراج كمركي بعد ان فصل من الأمن العامة بعد ثورة 14 تموز لأنه كان من المقربين لبهجت العطية مدير الأمن العام في عهد نوري السعيد والذي حكم عليه بألاعدام في عهد الثورة ونفذ امر الأعدام به. وقد ارجع ابو صباح الى الخدمة بعد ردة شباط ( وهذا يفسر من كان وراء الأنقلاب). المهم كانت الأخبارية على نفس موضوع محكمة العرفي الثاني. وحينما استدعاني ابو صباح للتحقيق، شرحت له الأمر من انني جئت بمحض ارادتي قبل اسبوعين وخرجت بكفالة، وان هذه الأخبارية قديمة. المهم اخرجني بكفالة اخرى بعد ان قضيت كل اليوم في الأمن العامة مرة اخرى. وحينما كنت في موقف الأمن العامة كان هناك بين الموقفين العدد الكبير من القوميين العرب الذين شاركوا البعثيين في ردة 8 شباط.

بعد ذلك بأسابيع بدأ ت الأشاعات حول وجود خلاف بين الخط العسكري والخط المدني في حزب البعث. ثم تطور ذلك الى صراع بين معظم اعضاء القيادة القطرية والجيش من جهة وبين علي صالح السعدي ومعظم قيادة بغداد مدعومة من قبل الحرس القومي والنقابات والتنظيمات المدنية من جهة اخرى. وعلى اثر ذلك اصبح الكلام في العلن . قسم يطالب بحل الحرس القومي والآخر يعتبر ذلك مؤآمرة على الثورة ( في تعبيرهم). وجاء ميشيل عفلق ومجموعة القيادة القومية للتوسط بين الفريقين المتنازعين، واعلن منع التجول ونزل الحرس القومي للشوارع واحتل الساحات الرئيسة.

وفي يوم 18 تشرين الثاني سنة 1963، اعلن عبد السلام عارف حل الحرس اللا قومي، متهما اياهم بأرتكاب ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي ومعلنا تغييرا وزاريا عازلا فيه علي صالح السعدي والوزراء البعثيين المدنيين مثل حازم جواد وطالب شبيب ومبقيا على طاهر يحيى وصالح مهدي عماش واحمد حسن البكر وحردان التكريتي. وكان يبدوا للتو من ان البعث باقي في الحكم حيث لم يصدر اي بيان ضد حزب البعث وانما كانت الحركة تبدوا وكأنها ضد الحرس القومي فقط. وقد لعب عبد الرحمن عارف دورا اساسيا في الزحف على بغداد مصحوبا بتأييد عشائر الأنبار. بعد ذلك طلب من افراد الحرس اللاقومي تسليم السلاح والبقاء في البيوت. وهذا ما تم دون مقاومة تذكر بالرغم من كل السلاح والعتاد الذي كان بحوزتهم.

- تسعة أشهر سوداء لم يغسل عارها بعد، لأنه ولحد هذا اليوم بعد اكثرمن خمسين عاما لم يحاسب اويقاضى اويعتقل او يؤنب على الجرائم المعلنة وغير المعلنة بحق الشعب العراقي عموما وبحق الزعيم ورفاقه الشهداء وشهداء الحركة الوطنية اي شخص ولم يجري تعويض معنوي او مادي لمن فصلوا وعذبوا وسجنوا ولمن شردوا وهاجروا وخسروا اوطانهم الى الأبد. كذلك لم يقم ممن تضرروا وعذوبوا واهالي من استشهدوا او الحزب الذي ينتمون اليه بأي عمل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. الجرائم التي ادت بحياة الآلاف من مثقفي العراق الوطنيين وكذلك ادت الى فصل عشرات الآلاف من وظائفهم ومعظمهم انتهى مهاجرا لدول اخرى. خسارة لاتعوض يظهر اثرها بوضوح لما آل عليه العراق اليوم من ارهاب وفساد وطائفية.

- ولابد لنا من ان نستذكر ماعاناه معنا اهلنا وهم يرون ابنائهم يسحبون من البيوت الدافئة ليكونوا بأيادي لا تعرف القانون ولا الرحمة اوالشفقة. امي وابي من هؤلاء المساكين الذين لم يدخروا وسعاً في تربية ابنائهم علميا واخلاقيا. ولكنهم كانوا اكثر من ذلك فأمي كانت فخورة ومتعالية على وضاعة الزمن التافه الرخيص وابي كان صامتا قليل الكلام لكنه كان دوؤبا على ان يخرجني من المآزق. ولم يلمني اي منهم على افعالي وافكاري على رغم الأذى الذي الحقته بنفسي وبهم. فعذرا ولو بعد فوات الأوان، فشموخك يا امي كان زادي وملحي وصمتك يا ابي كان صوتا عاليا وعلما مرفرفا لما هو حق وعدل. وعذرا والف عذر لان للشموخ والصمود ثمن، وربما كان سبب فراقكم لنا قبل الأوان ما سببناه لكم من قلق واسى ورعب وخوف. وعذرنا لأننا لم نسعى اليه وانما جاء الينا دون خجل او وجل لأن المجرمين لايطرقون الأبواب ولا يستأذنون حسب الآداب. وعذراً لأننا لم ننتصر وخسرنا المعركة والصراع وخسر العراق معنا مستقبله وآماله الكبيرة ليتحول الى بلد ممزق عرقياً وطائفياً ومناطقياً وعشائرياً ولتكون الصحة والثقافة والنظافة والنزاهة والوطنية في ادنى مستوياتها.

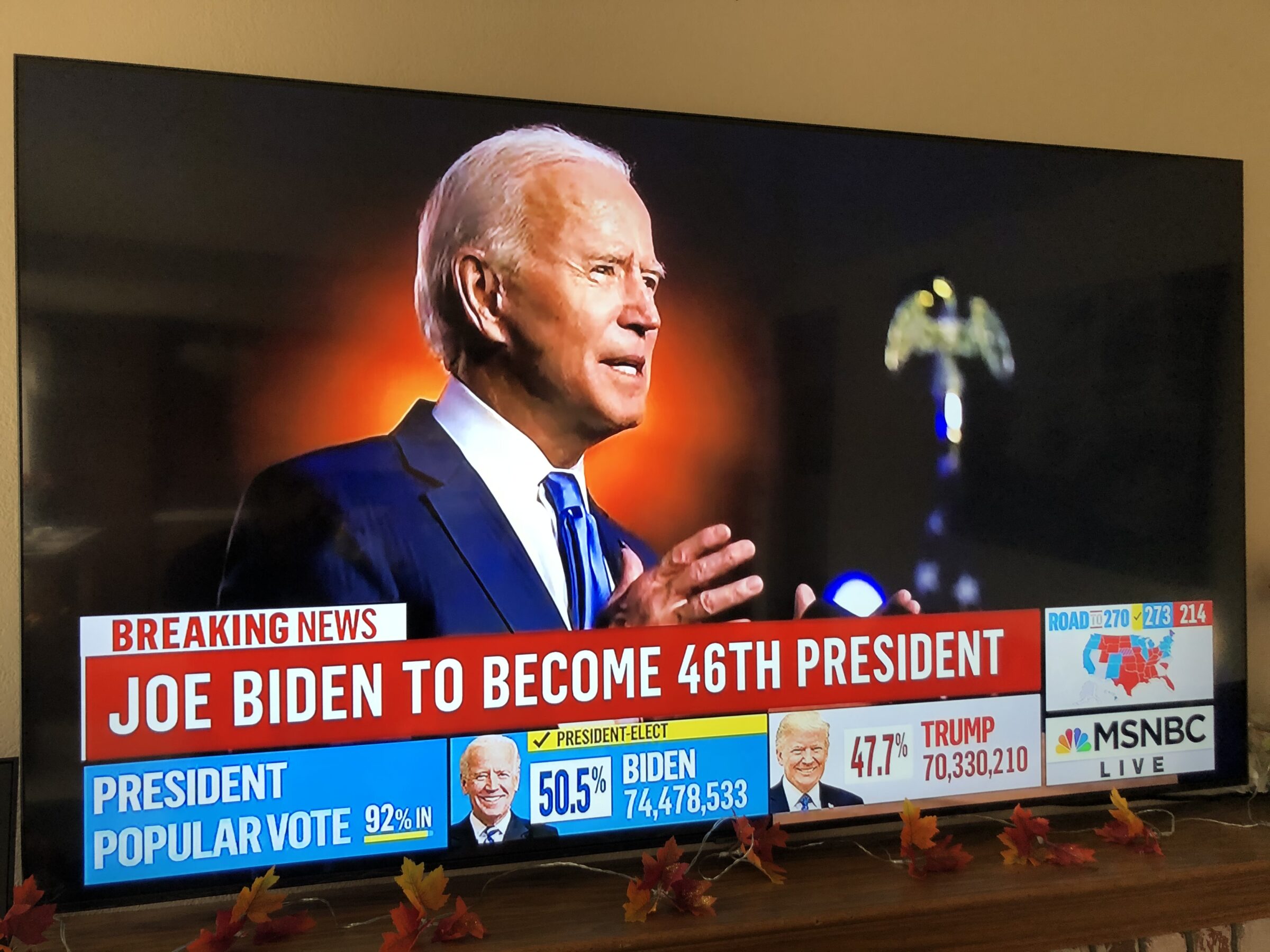

الأنتخابات الأمريكية بعيون عراقية

“الامريكان من اصول عراقية يُقيّمون المرشحين بعيون عراقية، ليس بعيون عراقية وطنية موحدة، وإنما بعيون عراقية طائفية عرقية دينية قومية ومناطقية”

استطاع كلاً من ترامب وبايدن أن يقدما طاقة عالية وتأكيد على آراهم في كيفية إدارة الدولة والأهداف المستقبلية التي يسعون إلى تحقيقها للشعب الأمريكي. واظهر كلا الطرفين حماساً منقطع النظير في تهيئة الناخبين وحثهم على التصويت بكل الطرق المتاحة قانوناً. كذلك اظهر الديمقراطيون والجمهوريون مشاركةً فعالة في الترويج والتصويت لمرشحيهما. أما فيما يخص الأمريكان من اصول عراقية، ولا سيما الجيل الأول منهم، فإنهم ينظرون إلى المرشحيّن، متأثرين بماضيهم وعُقدهم المتأصلة في النفوس، وليس من خلال واقعهم الحاضر وآفاقه المستقبلية سواء لهم او لأبنائهم. ولا بد من القول من انه لا تتوفر لديّ دراسة علمية بهذا الموضوع، ولكن هناك انطباعات كافية من خلال الحوارات العامة والمساجلات الشخصية. ففي مقابلة اجراها “سلام مُسافر” مع “إنتفاض قنبر” في برنامجه “قُصَارَى القول”* على قناة “آر تي” الروسية في اليوم الخامس من تشرين الثاني 2020، وقبل اعلان نتائج الأنتخابات، ابدى قنبر اعجابه بترامب متمنياً فوزه وبقائه لأربع سنوات اُخرْ، لا لشئ يهم الشعب الأمريكي، ولكن لأن ترامب يستخدم سياسة “الضغط الأقصى” على إيران كي “تركع بالكامل” أو تسقط خلال الأربع سنين القادمة. وفي حوار على الفيس بوك مع احد الأصدقاء المنتمين للفكر الليبرالي، يرى إن مشكلة العراق سببها إيران، وهي وراء داعش والميليشيات الشيعية، وبالتالي فإن ترامب هو المنقذ للعراق من خلال تحجيم الدور الايراني. مجموعة كبيرة من الأصدقاء العراقيين المسيحيين يرون في ترامب حامي حمى المسيحيين والكنائس والديانة المسيحية في امريكا وفي الشرق الأوسط. وعلى النقيض من ذلك يرى معظم الأصدقاء الشيعة ان ترامب سياسياً تافهاً معادياً للشعوب وللأسلام، ويذكرهم بعنجهية الحكام الديكتاتوريين في الدول العربية، ولا يوافقون على الحصار ألاقتصادي المفروض على إيران، ويستنكرون الحرب القذرة على اليمن، وبذلك فإنهم يرون في التغيير انفراج. وللأسف الشديد حتى اليساريين والمفروض أن يكونوا متنورين اكثر من غيرهم انقسموا إلى قسمين المثقف منهم يفضل بايدن لآرائه التقدمية وبرامجه في الضمان الصحي والأجتماعي، وفصيل آخر تراجع لأصوله الدينية والقومية والطائفية. وقسم لا بأس به يرى في ترامب الشخصية القوية القادرة على تصحيح الأوضاع العالمية، وهي نزعة عبادة الأصنام المتغرزة في العالم الثالث. Read More

البديل الأنتخابي: تحديد الدوائر الأنتخابية

“التغيير المعاكس للتغيير المطلوب”

“تأتي الرياح بما لا تشتهي السَفن”. نعم هذا ما حدث لقانون الأنتخابات العراقي. فبدلاً من ان يصبح اكثر تمثيلاً للشعب العراقي، تراجع ليكون اكثر اكثر مناطقياً واكثر طائفياً واكثر عنصرياً. حيث بدل ان ينتقل العراق الى دائرة انتخابية واحدة، تحول من 18 دائرة انتخابية الى 83 دائرة انتخابية بموجب القانون الجديد. وبذلك سيكون من السهولة على حيتان السياسة العراقية التسلط على رقاب ابناء محلتهم وناحيتهم وقضائهم. مسيرة معاكسة لما مفروض ان يحدث، ونتيجة مؤلمة لأن ذلك سيحول الأنتخابات الى معارك شوارع وحارات وسيؤدي الى احتكاكات تؤجج الفرقة بين ابناء المنطقة الواحدة اكثر مما هي عليه الآن.

“اقتراح العراق دائرتين انتخابيتين فقط” Read More

صِناعة مُرشح البديل السياسي

“البرلمان لا يمثل كل الشعب، إنما يمثل من يرشحون انفسهم، ومن يؤمن بهم، ومن ينتخبهم بأصوات كافية كي يفوزوا”

تمهيد:

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات ذات عِلاقة بمحنة الشعب العراقي في بحثه عن بديل سياسي من حيث الأشخاص ومن حيث النظام السياسي، خاصة وإننا مُقبلون على انتخابات مفصلية. وهي مساهمة متواضعة جداً لموضوع شائك ومعقد. ولقد سبقت هذه المقالة مقالتين، هما غياب البديل السياسي، و مقومات البديل السياسي. من لم يقرأ هاتين المقالتين، احثه للرجوع إليهما إن توفر الوقت لاستكمال البحث والأفكار المقترحة. Read More

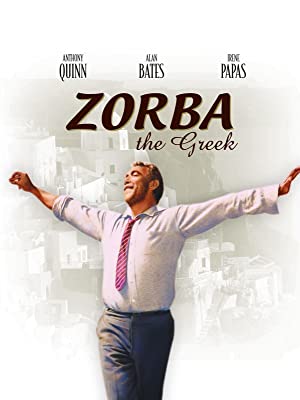

روح التمرد في موسيقى وشخصية زوربـــــــــا

“تلك الموسيقى الراقصة والحركات الغجرية التي تحاكي المشاعر قبل الجسد، مجسمة روح التمرد والانطلاق نحو العبثية، وتحدي العادات والتقاليد البالية”

كانت سنوات الستينات والسبعينات من القرن المنصرم، هي سنوات الزمن الجميل للعراق والعراقيين. نعم كانت كذلك بالنسبة لي وللكثيرين من امثالي ونحن في سن الحداثة والمراهقة والشباب، ولكنها كانت سنين حلوة مُرة لنا، لأننا كنا نحمل رأياً وحلماً لعراق افضل. وللأسف الشديد فإن اي تفكير ولو بسيط خارج اطار أيديولوجية السلطة يعتقده الحكام تهديداً مباشراً لهم. . نعم حلوة مرة لمجموعة من الشباب الذي تثقفوا و تورطوا في افكار ونشاطات غير مقبولة من قبل الحكام ، فلقد كانت اعوام الستينيات ولا سيما بعد ردة ٨ شباط ١٩٦٣، ونكسة 5 حزيران 1967، سنين هزيمة و تشائم وضياع وخذلان وفقدان لبوصلة الحياة. حيث أدت الاعتقالات وقسوة التعذيب وعقوبات السجن الطويلة الأمد لشباب التيار التقدمي اليساري في العراق، والعديد من دول العالم الثالث الى عدم القدرة على ممارسة اي نشاط سياسي يُذكر او حتى التفكير بأبعاد وآراء جديدة. وكان لذلك ردود فعل سلبية على أسلوب الحياة للعديد من الشباب الذين قُوضت همتهم وحُطمت روحهم المعنوية وعانوا من الأحباط الشديد، جراء البطش المستمر المخيف، من قبل حكام وجيوش لم يصمدوا اكثر من 5 ساعات امام دويلة اسرائيل. Read More

مقومات البديل السياسي

تحدثنا في مقالة “غياب البديل” عن ان المطالبة بالتغيير السياسي سواء بالطرق السلمية او بأستخدام العنف، من دون تهيأة البديل المناسب المتفق عليه وطنياً، سيؤدي الى نتائج كارثية كما يحدثنا التاريخ. وهذا بالضبط ما حدث بعد التغيير عام 2003. ولتحديد البديل المناسب نظرياً، علينا ان نؤكد على اهم العوامل التي ادت الى الفشل الذريع لتجربة ما بعد 2003: Read More

غياب البديل السياسي

الشعوب كلها تسعى للتقدم والتغيير نحو الأفضل، ومنها الشعب العراقي الذي عانى خلال المئة عام المنصرمة من حياته شتى أنواع الاضطهاد من قبل السلطات، ومجازر الحروب الداخلية والخارجية التي ادت الى الأخفاق تلو الأخفاق وصولاً لما نحن عليه اليوم. ومن بين اهم مستلزمات التغيير هو معرفة وتحديد البديل. وان يكون هناك شبه اجماع على الأقل حول منحى التغيير المطلوب. فحينما رمى احد الضباط البواسل رصاصات الغضب على لوحة صدام الجدارية على ابواب البصرة بعد هزيمة حرب الخليج الثانية والخسائر البشرية الكارثية بسب حرب قامت لطموحات شخصية ونعرة بدوية، لم يكن على بال ذلك الضابط الجسور سوى ان يلعن صدام علناً، ولو يتمكن لقتله بنفس الطريقة التي رشق بها صنمه الجداري. والكل يعلم مالذي حدث بعد ذلك من فشل للانتفاضة الشعبانية عام 1991.

بعد ذلك نشطت العديد من المنظمات في خارج العراق تحت تسمية المعارضة وعقدت عدة اجتماعات توحيدية في فينا وبيروت واربيل وآخرها في لندن قبل دخول التحالف بقيادة الولايات المتحدة المريكية في عام 2003 لتحرير عفواً لاحتلال العراق، وتهافتت القوى المعارضة في الخارج من علمانيين ورفحاويين ودعاة دين وغيرهم مضافاً اليهم الناهضين من الداخل والذين لم يحسب احد حسابهم (الصدريين)، وعودة الميليشيات الشيعية من ايران وزحف البشمركة على وادي نينوى وكركوك، وترشيح شخصيات سنية من السعودية ودول الخليج (غازي الياور) وتقمص الكثير من البعثيين اقنعة جديدة لكنها شفافة لا تخفي الذي خلفها (اياد علاوي). كل هذه المكونات الغير عقائدية سياسياً لأن معظمها مبني على ولاء شخصي ولأنها مبنية على المكونات الطائفية والعرقية والمناطقية، جمعهم بريمر تحت رايته وانظوا تحتها، ليجد انهم ليسوا متفقين سوى على شيئ واحد هو نهب وسلب العراق، وهذا ما وافقت شنة طبقة عليه. وعليه مشروع اسقاط صدام وحكم البعث كان غاية وهدفاً في آن واحد وبالتالي لا يهم ما يحدث بعد ذلك، وهذا ايضاً ما ادى الى ما نحن عليه.

الشارع العراقي اليوم وخلال الستة عشر سنة الماضية يتكلم بحرارة وبصدق وبمرارة عن الفساد والنهب والطائفية وتخلف الخدمات الصحية والتربوية ووووووو. ولكن لم اسمع اي منهم يتحدث عن البديل! وعليه كل دورة انتخابية نتصور ان الناخبين سيزيحون الفاسدين من سدة الحكم، ولكن ما يحدث هو العكس. ونتصور من ان ” المجرب ، سوف لا يجرب” ويحدث العكس، وحينما يتغير رئيس الوزراء سيتغير كل شيئ ولكن العكس هو الصحيح.

اين البديل؟ وهل البديل هو شخص منقذ مثل نوري السعيد او عبد الكريم قاسم؟ ام نظام سياسي ديمقراطي وصارم في آن واحد مثل تركيا او ايران؟ ام نظام ملكي يستند الى نظام عشائري ودستوري شكلي كنظام الأردن والسعودية؟ ام نظام ديمقراطي اشتراكي مبني على الحقوق القصوى للأنسان ونظام مبني على الثقافة والمثل الأنسانية العليا مثل الدول الأسكندنافية؟

للأسف الشديد فإن الدول النامية عموماً وليس العراق فقط لم يعثر على النموذج الخاص به والمناسب لطبيعة تكوينه. العراق كغيره مستهلك لتجارب ونظم الآخرين وليس منتجاً لتجربته الخاصة. لذلك كثرة الحديث عن سوء حال هذا العهد اوذاك غير مجدية او نافعة قبل الحديث عن البديل سواء كان البديل شخص او حزب او نظام او فلسفة يتفق عليها غالبية ابناء الشعب الواحد.

المشكلة عندنا هي طريقة التفكير وهو اننا نفكر بالماضي وليس بالمستقبل. وهذا امر سهل جداً. الأمر الصعب والذي يتطلب عناءاً وتفكيراً ودراسة ومفاوضات وحلول وووووو، هو التفكير المستقبلي. سألت العديد من اصدقائي في داخل العراق وفي المهجر. اذا لم يعجبك عادل عبد المهدي فمن هو البديل المناسب؟ صمت وتردد في الكلام لأن البديل غير معلوم. حتى ان المتظاهرين الذين رفعوا شعارات لا كم ولا حصر لها، إلا انهم لم يستطيعوا ان يرشحوا اي شخصية عراقية لتحل محل عادل عبد المهدي بعد استقالته. واليوم الكاظمي يبدأ مشواره التجريبي الذي لا جديد فيه، لأن الخطاب السياسي للجميع متشابه، ولكن العبرة بالتطبيق وليس بالوعود. المشكلة لن ولم تحل حتى تبحث الأوطان جميعاً ومنها العراق عن نموذج مناسب لطبيعتها وطبيعة سكانها وامكانيات اقتصادها وعاداتها وتقاليدها والقدرات النفسية والأجتماعية للتغيير، لأن الله لا يغير في قوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم.

محمد حسين النجفي

الأول من تموز 2020

www.mhalnajafi.org

#العراق #الأنتخابات_العراقية

Tears of Regret

A Father and a Son Planting a Future

Tears of Regret*

A legendary sad but meaningful story from back home, about a father like any other father, who keeps advising and directing his son as he grows up. At the same time, it is a story about a son, who like any other son, gets tired of listening to his father’s advice and wisdom and boring details about what is right and what is wrong. The father was wondering when his son will do only the right things, so he doesn’t have to tell him any comments about his behavior to upset him. The son was thinking when this will end. Why am I still a child in my Dad’s eyes?

Time came and went, and the son graduated from college and was looking forward to finding a decent job to become independent and run away from the family home and the constant interference in his life. Meanwhile, the father was getting older and weaker and feeling so happy that his son was graduating and began thinking to himself maybe his mission in life is accomplished. On that beautiful shiny morning in mid-summer, the son dressed up to go for an exciting job interview for a well-known engineering company. He left his room to see his father proudly standing by the door waiting for his handsome young son to march to the interview. While he was correcting the collar of his son’s shirt and fixing the direction of his red and blue striped tie with his shaky hands and deteriorating eyesight, he started feeding him some thoughts with a low calm voice this time: “During the interview be proud of yourself. Answer their questions to your beliefs not just to please. Look them in the eye and keep your chin high. Be positive and have confidence, do not worry if you will get the job or not.” The son got a little bit agitated and just wanted to slip from his Dad’s hands to go and get the job and to be free from all that.

The son arrived at the company address, he looked at the amazing, beautiful, and well-trimmed landscape. Somehow, he noticed a loose hose running unnecessary extra water and causing flooding on one side of the garden. He couldn’t help himself, remembering his father’s advice to be responsible, so he went and shut off the tap. Arriving at the main door he noticed the handle was too loose and about to come apart, again he remembered his Dad’s face telling him: fix it. So, he pulled out his handy accessories on his key chain and tightened the screws. There was no receptionist or welcoming staff only signs of direction to go upstairs, to the right, to the left, and to sit in the waiting room till someone calls your name. Again, he noticed tilted painting on the wall, he just volunteered to adjusted it.

While he was sitting in the waiting room, he noticed that everyone was wearing better attire than his. By chatting with them, he realized that they all graduated from more reputable schools than his. All that did not prevent him from morally supporting his competitors by wishing them “Good Luck” when their names were called, fixing their ties, and giving them a thumbs up. The interviews were going very fast, like one or two minutes only each. Everyone is leaving sort of upset. He thought that this is a joke, not an interview. He felt his chance of getting the job was very slim, if not none. He remembered the last words from his Dad: “Have confidence…keep your chin high…”. While thinking positively, they called his name. The interviewing committee was five experienced corporate officers in their middle age. The interviewer sitting in the center asked him: “When would you like to start your job?” He answered them: “When I answer your questions and pass the interview and satisfy the job requirements.” The interviewer continued with a genuine smile on his face, telling him: “Our Video cameras told us all what we want to know about you. If you are going to take care of your job the same way you took care of the water, the door handle, the painting, and fellow teammates you will be a great asset to our company. Welcome aboard.”

The son couldn’t believe it, he left very happy about getting the job, and also wondered to himself whether he passed the test, or his Dad did… He took a cab to go home fast to tell his father the good news. While sitting in the back seat of the car, he was thinking that his Dad didn’t teach him to be a Civil Engineer, but he made him a “Good Engineer”. Thinking and regretting his internal frustrations with his Dad, through the journey from work to home, the tears started filling his eyes, his heart rhythm beating faster. He cannot wait to see his Dad, to tell him how much he loves him, to thank him for his support, to tell him how much he regrets his attitude toward him. As the cab is getting closer to home, he notices so many cars of his relatives there, many people standing sadly in the front yard. He realized that something awful just took place. Anxiously, asking about his Dad, with his whole body shivering and with tears flooding in his eyes. “Where is my Dad?” No one dared to answer him, but their squeezing hugs and the sparkling of the tears in their eyes did.

#FathersDay #MohammadHussainAlnajafi

* This is a fiction short story and has nothing to do with my real life.

Mohammad H Alnajafi

www.mhalnajafi.org