أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي

صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق

جنوب وأهوار العراق: خيرات ومعاناة

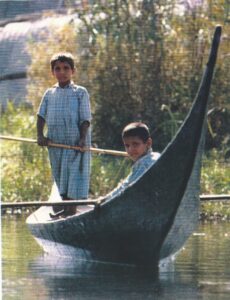

“يتحدث الكثيرون عن جمال طبيعة أهوار العراق، ولا يتحدثون عن سكان الأهوار ومعاناتهم

وما تعرضوا له من ظلم وإهمال وتهميش عبر السنين”

تمهــــــــــــــــيد:

من المعروف أن الحضارة الإنسانية قد بدأ شروقها في الجزء الجنوبي من وادي الرافدين الغني بالموارد المائية والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. حيث شهد جنوب العراق نشأة أول حضارة إنسانية وصلت إلينا، ألا وهي الحضارة السومرية قبل ستة آلاف عام. وقد ساهمت هذه الحضارة في دفع عجلة التقدم البشري وتكوين اول التجمعات الأنسانية على شكل مدن متكاملة، وتحكموا بمصادر المياه ببناء السدود والقنوات للسيطرة على الفيضانات. وما ملحمة كلكامش، الملك السومري الذي دفعه حزنه الشديد على موت صديقه، للقيام برحلة طويلة بحثاً عن سر الخلود، إلا إحدى الأدبيات التراثية من ذلك العهد العظيم.

ونتيجة لخيراته الواسعة، وقع وادي الرافدين تحت الأحتلال الأجنبي تلو الآخر لحين الفتوحات الأسلامية التي انتصرت على الساسانيين. واعتنق سكان العراق الذين لا ينتمون لأي ديانة سماوية، الدين الإسلامي واضحى العراق بكثافة سكانه، اضافة واسعة لحجم وقوة المسلمين. وقد اختيرت الكوفة لتكون عاصمة لخلافة الدولة الأسلامية في عهد الأمام علي (ع). وبتعاقب العهود الأسلامية المختلفة، ازداد استيطان العشائر العربية في العراق، واخذت العادات والتقاليد العربية تُكتسب أكثر فأكثر من قبل السكان الأصليين الذين وَجدوا فيها قيماً مناسبة لتنظيم حياتهم الأقتصادية والأجتماعية.

أهوار جنوب العراق: طبيعة وخيرات:

تغطي مساحات شاسعة من جنوب العراق أهوار ومستنقعات تستمد مياهها من الفيضانات الموسمية لنهري دجلة والفرات في ربيع كل عام نتيجة لذوبان الثلوج في جبال فارس والأناضول. ومن اهم هذه الأهوار هي هور الحمار وهور الحويزة وهور الجبايش وهور الرستمية وهور مجنون. حيث تمتد الأهوار من جنوب الفرات الأوسط ومتوسعة في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، ومن الشرق تتداخل اهوار العراق مع اهوار إيران. وتعتبر منطقة الأهوار أكبر وأهم ملجأ طبيعي للطيور في الشرق الأوسط، وأحد اهم عشر مناطق مائية في العالم كله. ويأتي ذلك من كونها الملجأ الوحيد لثلثي الطيور المهاجرة عبر الشرق الأوسط ما بين سايبريا وافريقيا، كذلك فإنها المسكن الدائم لأكثر من مئة نوع من الطيور المائية النادرة الموجودة في العراق مثل البط والوز والحباري والنسر الملوكي والبجع الدلماسي والبلبل العراقي المحبوب. والأهوار غنية بالثروة السمكية، وتعتبر مصدراً مهماً في توفير السمك للمدن المحيطة بها. ومن أنواع السمك المتوفر في الأهوار نذكر البني والشبوط والهامور والزبيدي وانواع عديدة اخرى. كذلك فإن الأهوار أرض خصبة لتكاثر الروبيان الذي ينساب تدريجياً الى المياه الدافئة في الخليج. ونظراً لأهمية الأهوار القصوى للمنطقة وللعالم أجمع، فإن المركز الدولي لمراقبة الحفاظ على البيئة قد رشح كل من بحيرة هور الحمار وأهوار الناصرية وأهوار الشطرة كمراكز تحتاج لحماية بيئية خاصة للمحافظة عليها دونما اي تغيير(1).

لقد عشق المستكشفون الأجانب، الأهوار حينما زاروها. حيث وصفتها الكاتبة البريطانية فريا ستارك عام 1945، على انها بساط مائي واسع يحفز متعة الخيال خاصة عند الغروب، دون ان تدفع لذلك ثمن يذكر(2). وتغنى بها الرحالة مكسويل في منتصف الخمسينات من القرن العشرين، حيث اذهلته المناظر الطبيعة الخلابة للأهوار. وهاهو يصف إحدى رحلاته الصباحية التي بدأها من قرية أبوملح، حيث يقول: “أخذ مشحافهم يتلوى من خلال الأزقة المائية الضيقة، الى ان إنفرج امامهم الأفق ليروا من بعيد أشجار النخيل الشامخة، وتناسق الالوان الذي يحبس الأنفاس. حيث ترائى له من بعيد بساط برتقالي اللون منشور أمام بيوت من القصب، وكأنه الرداء الملكي المزكش، لا بل أكثر إشراقاً وزهوا. وليس هناك مكان على الأرض يزدهر به الربيع، مثل ضفاف دجلة والفرات التي تعلو على جانبيها بساتين نخيل التمور، وبين ثناياها تتفتح الورود الزاهية الألوان، وعلى مدى البصر تمتد سماء زرقاء تتلاشى في الأفق البعيد. إنها حقاً جنة عدن بعينها”(3).

إقتصاديات سكان الأهوار:

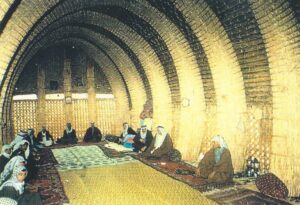

سكان الأهوار نوعين. النوع الأول هم من يسكنون على ضفاف الأهوار وأمتدادهم نحو اليابسة. وهؤلاء يعملون بدرجة أساسية في زراعة الشلب (الرز)، وبالتالي فإنهم خاضعين لنظام ملاك الأراضي والمشايخ والإقطاع. أما النوع الآخر فهم من يسكن الأهوار بين القصب والبردي والذين يعيشون إما في جزر طبيعية صغيرة، أو يصنعون جزرهم عن طريق استخدام الجاموس في طي القصب واضافة الطين فوقه عدة طبقات، ومن ثمّ بناء بيوت من القصب والحصران والطين على تلك الجزيرة، التي تحتاج الترميم المستمر. وهؤلاء القوم هم من أفقر الفقراء، والذين يسمونهم العامة “المعدان” الذين لا يرتبطون بالإقطاع لأنهم لا يحرثون ولا يزرعون أرضاً، وانما يعتمدون على ما تدرهُ عليهم الجاموس من منتجات الألبان. ويرى السيد مصطفى جمال الدين وهو من أهالي المنطقة، أن المعدان يشبهون من بعض الوجوه إخوانهم العرب الذين يعيشون على تربية الأغنام والبدو الذين يرعون الأبل، فكلهم لا مكان ثابت لسكناهم، لأنهم لا تربطهم بالتربة أراضي زراعية، فأراضي أهل الأهوار هي ضروع جواميسهم التي يتنقلون معها، حسب المراعي التي يكثر فيها النبت الصغير من القصب الذي يسمونه بـ (العُنكر)(4) وعلى موارد موسمية أخرى مثل صيد الأسماك مستخدمين لآلاف السنين “الفالة” ذات الخمسة رؤوس، ولم يستخدموا الشبك في صيدهم إلا مؤخراً، لأرتفاع سعر الأسماك في الأسواق ولأزدياد الطلب عليها. كذلك فإنهم يستمتعون بصيد انواع الطيور التي تمتلأ بها الأهوار مثل البط والوز والدراج والقطه. ولعل اهم ما يميز اقتصاديات سكان الأهوار هو قدرتهم على الأكتفاء الذاتي من خلال إعادة تدوير مواردهم المحدودة. حيث ان حياتهم الأقتصادية مبنية على الأستفادة من كل الموارد المتاحة لهم محلياً استفادة قصوى. والأستغناء قدر الأمكان عن كل ما يتطلب شراءه من المدن. فبالأضافة لأستخدام القصب كعلف اساسي للجاموس فإنهم ينسجون منه الحصران (السجاد) والسلال. ويستفاد منه في بناء بيوت القصب وأسوارها. أما الجاموس المائي، فإنه مصدر اساسي للحياة في الأهوار. فمنه الحليب الغني بدسمه، والذي يشتق منه الزبد والجبن واللبن (الزبادي). كذلك يُستخدم الجاموس بمثابة “الشفل” لشق الطرق المائية بين القصب العالي الخشن الملمس. وهذه الطرق هي بمثابة الشوارع والأزقة الضيقية التي لا تسع سوى لمرور مشاحيفهم ذات التصميم الهندسي الرشيق. كذلك تستخدم فضلات الجاموس وقوداً للطبخ والتدفئة. أما طعامهم المفضل فهو مما متوفر محلياً من الرز والسمك والطيور مع حليب الجاموس ومشتقاته. والمعروف عنهم أنهم يحتسون الشاي بالسكر والقهوة المرة، ويكثرون من ذلك خاصة في جلسات المضايف المسائية وفي مناسبات الأفراح والمآتم.

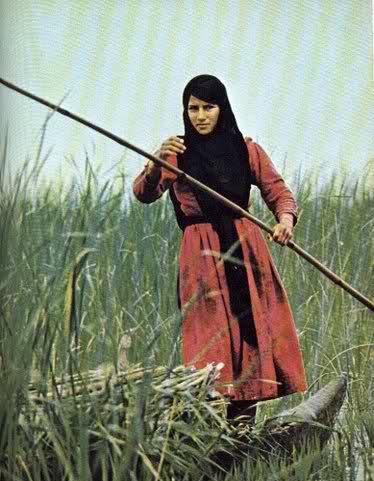

المرأة في الأهوار:

للمرأة في الأهوار دور فعال في الحياة الأجتماعية والأقتصادية للعائلة. فإذا كان الرجل رب الأسرة عُرفاً، فإن المرأة في الأهوار هي المحور الأساس والسندان الذي تعول عليه العائلة. فهي ربة بيت مسؤولة عن تربية الأطفال واداء الأعمال المنزلية من دون استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة. وهي تجلب الماء للبيت وتقطع القصب لتقدمه علفاً للجاموس. كذلك فإنها تقوم بدور البائعة لما تنتجه العائلة من حصران وسلال ، وما تكرره وتخمره من منتجات الألبان. وهي تقود المشحوف بمفردها وتنزل الى الأسواق لتتم صفقاتها التجارية بكل جدارة وثقة، لتعود لمنزلها محملة بما يحتاج اليه البيت من سُكر وشاي ورز وطحين وسكائر وعلب الكبريت. وحقيقة الأمر ان المرأة في هذه المجتمعات تقوم بكل شئ ما عدى حلب الجاموس الذي يقوم به الرجال. وعلى الرغم من مشاركتها الفعالة في شؤون العائلة، إلا انها لا تشارك في جلسات المضايف المسائية المخصصة للرجال فقط. وهي جلسات للمسامرة ورشف فناجين القهوة المرة الواحد بعد الآخر، ولتقديم السكائر سواء اللف او المزبن او المعلب، وليستمتعوا بسماع قصص بطولات فرسان العرب، وحكايات ألف ليلة وليلة الخيالية، وعن عنتر وعبلة وعن الجن والسعلوة والآفة والحوت.

|

|

ويصف ثيسيجر عرب الأهوار بأنهم شديدي الأعتزاز بكرامتهم، ويبلغ كرمهم حداً غير معقول، فلا يمانع احدهم بأن يمنحك ثوبه الوحيد الذي يلبسه اذا طلبت منه ذلك. أما المستكشفة والكاتبة الأنكليزية أثيل ستيفنز التي عاشت في العراق منذ عام 1919 لغاية عام 1939 والتي زارت فيها معظم المدن التي لها تاريخ حضاري مثل نينوى وبابل وأور، “إنها وجدت في سكان الأهوار الشئ الكثير من طباع الطيور المائية التي ترفرف وتنتفض عند الدخول الى الماء والخروج منه. كذلك فقد لفت نظرها سرعة البديهة في رصد النكة في الكلام، وهيامهم في الشعر والغناء”(5).

وترجع أصول عرب جنوب العراق الى قبائل البدو في الجزيرة العربية، وعلى ذلك فإنهم ينقسمون الى قبائل وعشائر وأفخاذ وألبو. نذكر منهم، آل الفرطوس، بني أسد، آل زيرج، آل عيسى، ألبو دراج، ألبو محمد، بني لام، آل حسن، ألبو علي، ألبو غنام، ألبو صالح، ألبو شامة، الأمارة، بني خيكان ومنهم آل جوبر، ليصلوا الى أكثر من مئة عائلة وعشيرة. ويتفاخر أهل الجنوب بتضامنهم مع بعضهم البعض ويؤمنون بالمسؤولية الجماعية. فإن أخطأ أحدهم فإن العشيرة برمتها تتحمل مسؤولية ذلك، وتشارك في تسديد تكاليف التعويض ودفع الفدية. ويشبه ذلك ماهو متعارف عليه حالياً بنظام التأمين ضد الشكاوي العامة او الخاصة.

المعاناة: سلسلة متواصلة

لقد تعرض النظام العشائري التضامني التقليدي في جنوب العراق في مطلع القرن العشرين الى تغييرات جوهرية. حيث تغيرت العلاقات الأقتصادية والأجتماعية من كونها تضامنية وتكافلية، الى علاقات إقطاعية وشبه إقطاعية معتمدين في ذلك على الدستور العراقي الذي كُتب عام 1925، الذي استثنى الريف من الخضوع للسلطة المركزية والقانون العام، ومنح الشيوخ سلطات واسعة بموجب قانون العشائر وقوانيين تسويات الأراضي التي استطاع من خلالها الشيوخ إبتزاز العهد الملكي الضعيف والسيطرة على اراضي واسعة وخصبة كشرط من شروط مبايعة الملك فيصل الأول ملكاً على العراق. حيث ان الشيوخ، هُم مُلاك الأراضي والقرى التي يسكنها ويزرعها الفلاحون. ويحصل المُلاك على حصة الأسد من المحاصيل، تبلغ في بعض الأحيان ثلاثة ارباعها. وكان بعض الشيوخ المحميون بقانون ملكية الأراضي الزراعية وقانون العشائر، يعاملون رعاياهم بمنتهى القسوة واللا إنسانية لتشمل الأهانة والضرب والجلد وحتى السجن في سجون الشيخ الخاصة. وبعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، تمّ ألغاء قانون العشائرالمعمول به سابقاُ. كذلك الغيت العلاقات الاقطاعية بوضع حد أعلى للملكية الزراعة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لعام 1958. حيث تمّ توزيع الاراضي المسيطر عليها على الفلاحين الصغار، ووضعت الأسس اللازمة لتشجيع الملكية الزراعية الصغيرة والجمعيات التعاونية الزراعية، مما خلق معه نوع من التوازن الأقتصادي والعدالة الأجتماعية، واعادة توزيع الثروة والدخل على شرائح واسعة من سكان الريف، وهذا ما كان مفترض به أن يكون. ولقد أدى ذلك الى تزعزع العلاقات العشائرية وتدهورها لفترة من الزمن، إلا انها سرعان ما عادت مبنية على اسس افضل تعتمد على قدرة الشيخ على اكتساب الأحترام والولاء من ابناء عشيرتهِ، وليس كما كان في معظم الأوقات امر محتوم وضرورة إقتصادية(6). تقلبات كثيرة اربكت العلاقات العشائرية وغيرت من طبيعتها الكثير.

ويقال ان تعداد سكان الأهوار بلغ حوالي النصف مليون نسمة في الخمسينات من القرن العشرين. إلا ان هذا العدد قد اخذ بالتناقص المستمر، نتيجة لتدهور الحياة المعاشية في الأهوار بسبب الأنخفاض المستمر في مستوى المياه التي تغذي الأهوار وتنعش الحياة فيها. إضافة الى ذلك الأهمال الكلي من قبل الأدارات المتعاقبة لهذه المنطقة لتبقى دون تطور يُذكر من حيث توفر الخدمات الصحية، او المدارس المناسبة للأطفال والأحداث، او اية مشاريع تنموية تساعد اهالي المنطقة على الأستفادة من امكانياتهم المحلية وتطويرها وتسويقها بأسعار مناسبة. كذلك العلاقات الأقطاعية غير الإنسانية وغير المجزية اقتصادياً، دفعت العديد من الشباب بالبحث عن فرص عمل خارج الطوق العشائري. وفي الوقت نفسه، فإن فرص العمالة وارتفاع الأجور في المدن الرئيسة، مثل بغداد والبصرة وغيرها، قد ادى الى نزوح العديد منهم للسكن في المدن الكبيرة، حيث تشكل مدينتي الثورة (الصدر) والشعلة في بغداد مثالاً بارزاً لهجرة أهالي الجنوب وابناء الأهوار بشكل خاص للسعي وراء مصادر رزق افضل.

كوارث ومعاناة:

لقد مرت على العراق خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، احداث جسام ادت الى العديد من التغيرات في البنية الأجتماعية والأقتصادية للمجتمع. وكان لجنوب العراق حصة وافرة من هذه الأحداث، حيث كان ساحة قتال مستمرة للحرب العراقية الأيرانية التي استمرت لثمان سنوات، والتي ادت الى دمار شامل للمناطق الحدودية وتلوث مزمن للبيئة المائية، حيث قام الجيش العراقي بأجتتاث مساحات واسعة من مزارع النخيل في المنطقة الحدودية مع إيران، وقطع رؤوس ما تبقى منها، حتى لا تصبح غطاء للقوات الإيرانية. وأوقفت الري كي يغادر أغلب المزارعين مناطقهم. فتحولت بساتين النخيل التي تغطي عموم أراضي البصرة الى غابة من أعمدة خشبية، جذوع بلا رؤوس، أجساد بلا روح، أعواد بلا ثمر أو أي رجاء مستقبلي مثمر. ثم جاءت حرب الخليج الثانية وما اعقبها من احداث مؤلمة، حيث كان الجنوب خط الدفاع الأول، فأنهال الحلفاء بطائراتهم وصواريخهم بالقصف المستمر فهدموا الجسور ودمروا المولدات الكهربائية وخربوا شبكات المياه الصالحة للشرب. أعقب ذلك الأنتفاضة الشعبانية عام 1991، وما اعقبها من حملة دموية انتقامية من قبل السلطة، حيث تجاوز عدد الضحايا مئات الآلاف، اعقبها حصار اقتصادي وإهمال متعمد لأذلال سكان جنوب العراق بسبب إنتفاضتهم الشعبانية..

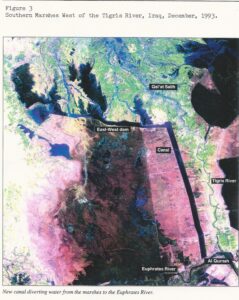

وبدلاً من ان يكون اكتشاف النفط في اهوار الجنوب عامل خير وبركة، فإنه كان وغيره من الأسباب والظروف التي تبلورت بعد حربي الخليج الأولى والثانية من العوامل التي ادت الى اعادة تنظيم المياه في هذا الوادي الخصيب، مما ادى الى بناء السدود والتعليات الترابية وشق القنوات والأنهر المصطنعة، وبناء شبكة واسعة من الطرق لربط المناطق ببعضها، لأغراض عسكرية وقمعية لأهالي الجنوب. كل ذلك وغيره ادى الى نزوح جماعي من المنطقة نتيجة الجفاف من جهة والظروف المحيطة الصعبة من جهة اخرى. ومن بين أخطر المشاريع على بيئة الأهوار وجنوب العراق هو مشروع النهر الثالث الذي تمّ افتتاحه في 7 كانون أول عام 1992، الذي ادى الى تجفيف الأهوار وتهجير ساكنيها، وانهاء الحياة المعتادة لآلاف السنين فيها(7). لاحظ في الصورة الجوية للأهوار لعام 1970 وكلها خضراء، والصورة لعام 1993 بعد التجفيف وكيف تحولت معظم الأهوار الى صحراء قاحلة.

|

|

ألختــــــــــــــــــــــــــــــــــام:

ولابد لنا من ان نطالب كافة الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحفاظ على هذه البيئة الغنية بثروتها الطبيعية وبتراثها عبر السنين، ومنح سكانها حرية العيش في ديارهم وفي بيئتهم التي اعتادوا عليها، فإن خسارة هذا التراث لا يمكن ان تعوض بأية جدوى اقتصادية لمشاريع قد رأينا الفشل الذريع للعديد منها سابقاً. كذلك فإن هناك مسؤولية إجتماعية ودينية وعشائرية وأخلاقية للحفاظ على البيئة التي دافعنا عنها وعن ساكنيها للعديد من السنوات العجاف. ولكننا للأسف الشديد نرى أن التقارير تشير الى ان بعض أهالي المنطقة هم من يعتدون عليها حالياً، فإنهم يصيدون الأسماك وقت التكاثر، ويصطادون الطيور النادرة المهاجرة مثل طيور الفلامنكو ويستخدموها في مأكلهم، ويتصارعون بعنف على حصص المياه، ويتسلون سياحياً على حساب الحفاظ على البيئة. والجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وافقت في 17 تموزعام 2016 على اعتبار أهوار العراق، والمدن الأثرية القديمة الموجودة بالقرب منها مثل أور وإريدو والوركاء، ضمن لائحة التراث العالمي ومن الأقاليم المحمية دولياً، لغنى طبيعتها ولأهميتها التأريخية، مطالبةً الحكومة العراقية عدم الأسفاف في الأستخدامات السياحية التجارية، والحرص على عدم تلويثها بسبب التنقيب والأستخراجات النفطية. ولا ندري إن أسمعت فتوى اليونسكو حياً ام لا. ولنأمل ان تبقى أزهار وادي الرافدين متفتحة دائماً، وطيور الأهوار مرفرفةً في سمائه الزرقاء أبدا.

مصادر البحث:

1- الشيباني، د. هيثم، أهوار العراق، الكاردينيا، حزيران، 2016.

2- Freya Stark, Baghdad Sketches, Illinois, The Marlboro Press.1984, Page 107.

3- Gavin Maxwell, People of Reeds, Harper, New York, 1957, Page: 188-189.

4- مصطفى جمال الدين، محنة الأهوار والصمت العربي، محاضرة ألقيت في مركز أهل البيت، 8/22/1993، ص:12.

5- Ethel S. Stevens, By Tigris and Euphrates, London, Hurst& Blackett Ltd., 1923

6- الطائي، صادق، القبيلة والسياسة في العهد الملكي والجمهوري، القدس العربي، مجلة ألكترونية، 30/8/2016.

7- Sean Ryan, “Saddam Kills off Marsh Wildlife in Eco-Disaster”, The Sunday Times, London, April 17, 1994, Page 16.

محمد حسين النجفي

#أهوار_العراق #المعدان #جنوب_العراق #عشائر_العراق #تجفيف_أهوار_العراق #محمد_حسين_النجفي

تموز 2021

نوري باشا السعيد: ملك العراق غير المتوج

الفصل الثالث من سلسلة اليوبيل المئوي لتأسيس الدولة العراقية

لم يكن نوري باشا السعيد شخصاً عادياً او سياسياً ذكياً او حاكماً قادراً فحسب، وانما كان ظاهرة عراقية باهرة، وشخصية سياسية فريدة من نوعها، تركت بصمتها على الدولة العراقية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر. وهذا القول يقر به محبوه وأعدائه، لأنه تحكم في تطورالأوضاع السياسية لمدة لا تقل عن أربعين عاماً بشكل مباشر، وحتى يومنا هذا بشكل غير مباشر. نحن هنا بصدد دراسة هذه الظاهرة، بحيادية قدر الأمكان للوقوف على اهم انجازاته وأبرز اخفاقاته منذ اشتراكه مع الأمير فيصل في الثورة العربية بقيادة الشريف حسين، لحين قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958.

من هو نوري السعيد؟

وُلد محمد “نوري” سعيد بن صالح طه، في بغداد قرب ساحة الميدان حالياً سنة 1888 وقُتل يوم 15 تموز 1958، وعرف لاحقاً بأسم “نوري السعيد”. وبالتالي فإنه عاصر الدولة العثمانية، وإحتلال الأنكليز للعراق، وشارك في ثورة الشريف حسين في الحجاز، وساهم في تنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق، وعاصر الملك غازي، والملك فيصل الثاني، ويومين من العهد الجمهوري. إختلف المؤرخون حتى على اصله وفصله، فمنهم من يُرجع اصوله الى طوزخورماتو، ومنهم يُرجعها الى الموصل، وآخرين يؤكدون انه بغدادي الأصل. هناك من يقول انه كردي والآخر يقول تركماني، والبعض يؤكد انه عربي اصيل. وعلى الرغم من كل هذه الإختلافات، فإنه من المؤكد بغدادي المولد والنشأة والطباع، عراقيٌ قلباً وقالبا، وهذا هو المهم والعامل المؤثر على نهج حياته الشخصية والأجتماعية والعسكرية والسياسية(1) . حصل على رتبة ملازم عام 1906 وهو في عمر الثامنة عشر. يصفه لورنس العرب الذي خاض معه غمار تحرير دمشق بأنه يتحلى بشجاعة وثقة ورباطة جأش، وهذا ما جعله زعيماً مثالياً متميزاً. يتكلم نوري السعيد خمس لغات، هي العربية والتركية والأنكليزية والألمانية والفرنسية، ولم يكن يتكلم العربية بطلاقة.

جدلية الولاءآت المعقدة:

لقد أستطاع “الباشا” أن يوازن بين ثلاث ولاءات متناقضة ومتصارعة فيما بينها في معظم الأحيان، ألا وهي: أولها ولائه للعراق، وثانيها ولائه للعـائلة المالكة، وثالثها ولائه للتاج البريطاني.

ولائه للعراق:

الولاء الاول هو للعراق كشعب وارض ودولة، وقد تجلى ذلك في امرين عظمين قادهُما نوري السعيد بقدراته كسياسي محنك، اولهما هو انهاء الأنتداب البريطاني والحصول على الأستقلال ودخول العراق عصبة الأمم المتحدة عام 1932، وذلك كان اول قطر عربي يدخل عصبة الأمم. تحقق ذلك في عهد وزارة السعيد الثانية، ووزير خارجيته جعفر العسكري. كان ذلك من اهم أهداف وأمنيات الملك فيصل الأول. والأنجار الثاني الكبير هو حصوله على زيادة موارد العراق النفطية لتصل الى 50% من مجمل الموارد التي تحصل عليها الشركات النفطية، أسوةً بما حققته إيران في عهد دكتور مصدق. والأهم من ذلك هو تخصيص 70% من هذه الموارد، لميزانية استثمارية يديرها بأستقلالية “مجلس الأعمار” الذي انجز الكثير من مشاريع البنية التحتية التي كان العراق بأمس الحاجة اليها.

ولائه للعائلة المالكة:

ولائه للعائلة الهاشمية، وسعيه، وصهره جعفر العسكري لتنصيب فيصل ملكاً على العراق، أمراً مشهوداً ومؤرخاً له. ولم يكن هذا المسعى ليمرر بسهولة، ونحن نعلم ان هناك العديد من الشخصيات العراقية العريقة والمتنفذة والقادرة مادياً، راغبةً بذلك لنفسها، أمثال عبد الرحمن الكيلاني نقيب أشراف بغداد، ورئيس الوزراء في حينها بتكليف من السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني، وطالب النقيب الذي كان اشدهم طموحاً وعبد المحسن السعدون الذي له علاقات قوية مع الأنكليز. كذلك ياسين الهاشمي العسكري المتشدد الذي اراد ان يكون حاكماً لعراق جمهوري وليس ملكي، وغيرهم كثيرون. نعم السعيد والعسكري كانا عاملاً اساس في ترشيح وتتويج وتوطين فيصل الأول ملكاً على العراق الجديد، وبقيا على هذا النهج طيلة حياتهما.

ولائه للتاج البريطاني:

أما الولاء الثالث فهو الأكثر جدلاً بين السياسيين والمؤرخين، حيث يتهمه البعض بالعمالة والآخر بالتواطئ، وعلى احسن تقدير رعاية المصالح البريطانية في العراق. وهنا علينا التفكير، بمحدودية البدائل المتوفرة والممكنة التي كانت متاحة امام العائلة الهاشمية ونوري باشا، والتي ربما كان افضلها مسايرة الأنكليز والحصول منهم على الأستقلال بالمفاوضات، وزيادة الموارد النفطية بمباحثات مستمرة، وتقليل وجودهم العسكري تدريجياً، والحصول على العلوم والتكنولوجيا من خلال البعثات وبناء الجامعات، والأستفادة من الأمكانات الهندسية في بناء البنية التحتية والمشاريع العملاقة مثل السدود والخزانات المائية والقدرة على السيطرة على الفيضانات. نعم لقد انجزت المملكة تقدم رائد وسريع، لبناء العراق الجديد بمساعدة الأنكليز، ولم يكن ذلك سهلاً إطلاقاً. لذا كان للباشا دوراً بارعاً في هذا المجال وإن كان صعباً ومضنياً ومجهداً، إلا انه استطاع ان يحصل بالأقساط ما حقق تقدماً مستمراً للعراق.

الباشا بعد رحيل فيصل والعسكري:

لقد شارك وقاد الباشا الأحداث بشكل فعال بالأشتراك مع الملك فيصل الأول وصهره جعفر العسكري. إلا انه بعد وفاة فيصل الأول عام 1933 وإغتيال جعفر العسكري من قبل بكر صدقي عام 1936، اضحى الباشا وحيداً وفي موقف لا يُحسد عليه. إلا انه لم يتراجع عن مكانه وقرر ان يدير دفة المملكة بمفرده. وهذا ما حدث بالفعل، وبالتالي فإن الأنجازات والأخفاقات التي حصلت بعد عام 1936 هي بأمانة نوري باشا السعيد الذي اضحى “ملك العراق غير المتوج”.

إلا ان الباشا لم يكن ملاكاً أو قديساً ولا مُصلحاً إجتماعاً. حيث نشأ عسكرياً متمرساً، وضابطاً عثمانياً متعجرفاً، تعلم منها القيادة المتزمتة، التي لا تتقبل الحوار والنقاش من قبل الذين دونهم رتبة او منصبا. وهكذا كان ينظر نوري باشا لبقية السياسيين، او الأحزاب السياسية التي كانت ربما تحمل نفس طموحاته ولكن بطريقة مختلفة. فعلى سبيل المثال أُتهم السعيد بتدبير امر أغتيال توفيق الخالدي متصرف بغداد لأنه كان ناشطاً سياسيا ومنافساً يحمل افكاراً جمهورية. كذلك أنضم الى حزب منافسه الشخصي، عبد المحسن السعدون “حزب التقدم” لأنه يؤمن: ” بأن تحطيم الحزب من الداخل أسهل من تحطيمه من الخارج” وكانت نظرته الأستعلائية على بقية السياسين واضحة المعالم في استخدامه اساليب تآمرية وبوليسية. وليس غريباً معرفة ان اول مسؤولية لنوري السعيد كانت مديراً عاماً للشرطة في العهد الملكي، اعقبها رئيساً لأركان الجيش عام 1922، ووزيراً للدفاع في وزارة عبد المحسن السعدون عام 1925 ورئيساً لرئاسة الوزارة عام 1930.

ترأس نوري السعيد رئاسة 14 وزارة، كانت مدتها حوالي 12 عاماً، إلا انه كان الآمر الناهي والحاسم لكل الأمور سواء كان في الحكم او خارجه. لقد كان “ابو صباح” محترماً ومهيوباً، إلا انه لم يكن محبوباً من قبل اقرانه السياسيين، او احزاب المعارضة، او من قِبل عموم الشعب خاصة الطبقة المثقفة من طلبة الكليات والخريجين والناشطين سياسياً. لذلك كانت المظاهرات تهتف ضده وبسقوطه، وليس ضد الملك او العائلة الهاشمية. فعلى سبيل المثال حينما وُقعت معاهدة بورت سموث من قبل رئيس الوزراء صالح جبر ووزير خارجيته فاضل الجمالي عام 1948، لم يكن الباشا في الوزارة، ومع ذلك خرجت المظاهرات في وسط بغداد تهتف:

“نوري السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها”

هذا إيحاء من ان هذا الأمر لم يكن ليكون لولا تخطيط من نوري السعيد وموافقته عليه، وإن كان خارج الحكومة في حينها. المهم ان نوري السعيد، لم يستطع ان يستوعب الشخصيات والقوى السياسية التي نشأت أبان وبعد الحرب العالمية الثانية. هذه القوى الشابة، لم تتأئر بالتراث العثماني، او التفكير المللي، أو إفتراضية ان هناك نوعين فقط من الناس: “أشراف” يقودون الأمة بما يرونه مناسباً، و”عامة” تتقبل ذلك ولا تتدخل ولا يحق لها حتى أن تتسائل، في هذه السياسة او تلك. نعم نشأ جيل جديد من طلبة وخريجي المعاهد والكليات، الذين تثقفوا ثقافة اوربية غربية وشرقية، بأتجاهات ليبرالية غربية من جهة، وميول يسارية إشتراكية من جهة أخرى. وبالتالي فإنهم يريدون ان يكون لهم صوت ودور في هذا المجتمع الذي مازال تحت البناء. ففي نهاية الثلاثينيات وخلال اربعينيات القرن العشرين، تأسست العديد من الجمعيات والأحزاب قسم منها علني، وقسم شبه علني، والأغلبية كانت سرية، كي لا تتعرض للبطش والأضطهاد. الأضطهاد الذي اضحى ان يكون من السمات الأساسية للسلطة السياسية بقيادة عبد الأله ونوري السعيد، تحت راية “محاربة الشيوعية”. واستطاعت سلطة نوري السعيد ان تبطش بالشيوعيين الذين لم يرفعوا اي شعار ثوري يدعوا لأسقاط الدولة او الملكية، وانما كانت شعاراتهم الأساسية التحرر التام من الأستعمار البريطاني، والسيطرة الوطنية على الموارد النفطية، والدفاع عن حقوق العمال خاصة العاملين في الشركات المملوكة او التي تدار من غير العراقيين مثل عمال النفط والسكك والموانئ. وكانوا بالتأكيد مساندين للأنتفاضات الفلاحية المتكررة ضد الأقطاع الذي حمى نفسه بقانون العشائر الجائر(2).

كذلك لم يستطع نوري السعيد قبول اوتقبل فكرة ظهور شخصيات على المسرح السياسي مؤثرة على الشارع البغدادي بشكل خاص وعموم العراق بشكل عام. أمثال تلك الشخصيات محمد مهدي كبة، صديق شنشل، كامل الجادرجي، محمد حديد، عبد الفتاح إبراهيم، عزيز شريف، عبد القادر اسماعيل البستاني وأخيه، حسين جميل، هديب الحاج حمود، ويوسف سلمان يوسف (فهد) وغيرهم كثيرون. ولم يتحمل او يتصور ان هؤلاء الشباب الناهضين وقيادتهم لتنظيمات تملك قدرة البقاء رغم القسوة الأمنية في التعامل، لأنها كانت تمثل صوتاً هادراً نابع من جذور المجتمع العراقي بكل طباقته. والجدير بالذكر ان هذه الأحزاب كانت بمجملها احزاب تمثل الروح الوطنية لكل اطياف الشعب العراقي، ولم تكن عنصرية او دينية او طائفية او مناطقية.

إصلاحات توفيق السويدي:

قام توفيق السويدي بالأصلاحات عام 1946 ومنها إلغاء الأحكام العرفية، ورفع الرقابة عن الصحافة، واطلاق سراح السجناء السياسيين وتشريع قانون جديد لتنظيم الحياة الحزبية وأجازت بموجبه خمسة احزاب هي حزب الأستقلال (محمد مهدي كبة)، وحزب الوطني الديمقراطي (كامل الجادرجي)، وحزب الأحرار (سعد صالح) وحزبين يساريين هما حزب الشعب بقيادة عزيز شريف وحزب الأتحاد الوطني بقيادة عبد الفتاح إبراهيم. لم يرق ذلك لنوري السعيد والوصي عبد الأله وغيره من المتزمتين، حيث عملوا على اسقاط وزارته، وترشيح أرشد العمري لرئاسة الوزارة الذي يصفه إسماعيل العارف “المحدود الأفق والتفكير والممعن في الرجعية والعفوية والنزق، فشن حملة تصفية ضد الأحزاب المجازة، .. فقامت مظاهرات صاخبة في بغداد وكركوك سقط فيها ثمانية قتلى من عمال النفط العراقيين بسبب مطالبتهم برفع الأجور في اوورباغي، وأحيل كامل الجادرجي الى المحكمة..أستقال على أثرها العمري، كي يشكل الباشا وزرارته التي استطاع فيها ان يشق الحركة الوطنية بأشراك الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار في وزارته، وعدل قانون الأنتخاب بالشكل الذي يؤمن فوز مناصريه”(3).

معاهدة بورت سموث وإعدام فهد ورفاقه:

بعد ذلك استلم نوري السعيد الوزارة ليكمل مشوار الأضطهاد. فتم أعتقال قادة الحزب الشيوعي في يوم 18 كانون الثاني 1947. وجرت محاكمتهم بمحاكمة علنية وكان للمتهمين محامون وكان في قاعة المحكمة مراسلوا صحف ومواطنون عاديون(4)، وحكم على ثلاثة منهم بالأعدام وهم فهد (يوسف سلمان يوسف) وزكي بسيم وإبراهيم ناجي شميل، وقبل ان يتم اعدامهم تغيرت الوزارة (بتخطيط من الباشا) كي يرأسها صالح جبر لتمرير معاهدة بورت سموث. في هذه الأثناء تمّ استئناف الحكم وخفض حكم الأعدام الى السجن المؤبد. ولم يسكت الشارع العراقي على معاهدة بورت سموث، حيث جرى إسقاطها شعبياً، وكان للحزب الشيوعي دوراً قيادياً في المظاهرات، مما ادى الى سقوط وزارة جبر وتبعتها وزارة محمد الصدر كي تهدأ الأوضاع قبل ان تصل مرة اخرى لنوري السعيد لرئاسة وزارته العاشرة في 6 كانون الثاني 1949. واول ما قام به هو أعادة محاكمة فهد ورفاقه بتهمة قيادة المظاهرات وإسقاط معاهدة بورت سموث من السجن، أمام محكمة عسكرية شبه ميدانية، وحكم على اربعة منهم بالأعدام، هم فهد (يوسف سلمان يوسف) وحازم (محمد زكي بسيم) و صارم (حسين محمد الشبيبي) وساسون شلمو دلال، وتمّ إعدامهم في يومي 14 و15 شباط من نفس العام اي بعد أربعة أيام من صدور الحكم. وأعدم فهد في منطقة علاوي الحلة المتحف حالياً، ووزع الآخرون على مناطق متعددة من بغداد وظلوا معلقين عدة ساعات، مع كتابات مسيئة على جثثهم(5). وكانت هذه الأعدامات تحدث لأول مرة ضد أشخاص مدنيين، لم يحملوا سلاحاً او يستخدموا عنفاً ضد الدولة. وقد بلغ عدد شهداء الحزب الشيوعي وموآزريه فقط، في فترة الحكم الملكي والمسجلين والمؤرخين 66 شهيداً(6)، ناهيك عن شهداء القوى الوطنية الأخرى. ويتحمل مسؤوليتها بالكامل نوري باشا السعيد بأعتباره المهند س الأول والأخير للسياسية الأمنية في ذلك العهد.

إنتخابات عام 1954:

لم يكن من السهل الفوز بمقاعد في البرلمان، خاصة بوجود مجموعتين قويتين هما حزب الأتحاد الدستوري بزعامة نوري السعيد وحزب الأمة الأشتراكي برئاسة صالح جبر. كان رئيس الوزراء حينها أرشد العمري، وكان موعد الأنتخابات يوم 9 حزيران 1954. لذا قررت المعارضة تشكيل جبهة وطنية لخوض الأنتخابات، متكونةً من حزب الأستقلال والحزب الوطني الديمقراطي وممثليين عن الفلاحين والعمال والشباب والأطباء والمحامين والطلاب. وكان خمسة من الثمانية هم من الحزب الشيوعي. لقد بذل البلاط والعمري والسعيد وجبر وكل قوى المشايخ والأقطاع بالغ جهدهم كي لا يفوز اي من ممثلي المعارضة الوطنية. إلا انه مع ذلك فاز احد عشر نائباً من اصل 135 نائبا،ً وتقاسم السعيد وجبر والبلاط والأقطاع بقية المقاعد. وعلى الرغم من ان الجبهة الوطنية لم تفز حتى بـ 10% من المقاعد، إلا ان ذلك أعتبر تهديداً للبلاط وللدولة. وبناء على ذلك اعتبرنوري باشا أن العمري فشل في مهمته بردع الجبهة الوطنية، فلم يجتمع المجلس النيابي سوى مرة واحدة ليتم حله، وتقديم العمري أستقالته والهرب الى الأستانة، كي يشكل السعيد وزراته من جديد(7).

خلاصة ووجهة نظر:

سؤآل لابد من أثارته، هو ان النظام الملكي بقيادة نوري السعيد كان متأثراً بالنظام الملكي في المملكة المتحدة، فلماذا لم تمنح السلطة التنفيذية الحرية الكافية للجمعيات والأحزاب السياسية؟ ولماذا لم تتقبل حرية التعبير السياسي في العراق؟ ولماذا لم يكن هناك حرية للصحافة والمطبوعات، أسوةٌ بما هو جارٍ في المثل الأعلى الذي تقتدي به السلطة آن ذاك وهو النظام السياسي الملكي في المملكة المتحدة؟

الجواب إن العراق بقى ضمن العقلية العثمانية في أدارة الدولة وإن كان موالياً للأنكليز. الجواب إنها مسألة التركيب النفسي لنوري باشا السعيد، الذي سعى بقدرته الشخصية وإمكاناته الفردية أن يحكم العراق بصفته ملكاً غير متوج. حيث انه لم يكن او عائلته من الملاكين او الأغنياء، ولم يكن شيخاً او ابن شيخ من كبار عشائر العراق، ولم يكن ضابطاً كبيراً حينما بدأت الأحداث. إنه عصاميٌ بنى مجده بنفسه، وصعد لأعلى المناصب بعمله وجهده وبدهائه وبراعته السياسية. حيث رسخ ذلك بنيته الأصلية وشخصيته العسكرية وتربيته التركية العثمانية، وتأثره بشخصية وإنجازات مصطفى كمال أتاتورك الطاغية عليه. لذلك لم يكن ليتقبل المنافسة بسهولة. وإن تراجع في بعض الأحيان، فيتراجع عن قصد مخطط وعلى مضض في بعض الأحيان ليستجمع قواه. ولم تستطع الثقافة الأوربية البريطانية زحزحته حتى بعد الحرب العالمية الثانية من إسلوب حكمه قيد إنملة. وكان حوالي أحد عشر سنة من سنوات الحكم الملكي “الدستوري” الثمانية والثلاثون، كان العراق كله او أجزاء منه تحت الأحكام العرفية(8). لذا لا يمكن ان يكون رائداً دستورياً ديمقراطياً باي شكل من الأشكال. وهو داء مُصاب به معظم سياسي العراق. فإن لم يتغيروا سوف لن تتغير المسيرة الحضارية في العراق. لذلك في اعتقادي أن نوري باشا السعيد كان من أهم الأسباب التي أدت الى تشكيل تنظيم الضباط الأحرار السري وجبهة الأتحاد الوطني المعارضة، وقيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958. حيث ان الثورة كانت بمجملها ضد نوري السعيد وعبد الأله وليست ضد العائلة الهاشمية، وإن ذهبت العائلة المالكة ضحية للأحداث المؤسفة. إنتهى الباشا نهاية محزنة لا تليق بملك ودكتاتور العراق غير المتوج، عسى ان تكون عبرة لمن جاء من بعده، ولكن للأسف لم يعتبر أحد، ولا حياة بمن تنادي.

مصادر البحث:

1- عبد الرزاق احمد النصيري، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية، مكتبة اليقظة العربية، 1987، ص: 16-18.

2- أنظرالميثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقي، كتابات الرفيق فهد، الطريق الجديد، بغداد، 1976، ص: 133-137.

3- إسماعيل العارف، أسرار ثورة 14 تموز وتأسيس الجمهورية في العراق، منشورات الماجد، لندن، ص: 67.

4- بهاء الدين نوري، مذكرات بهاء الدين نوري، دار الحكمة، لندن،2001، ص: 59.

5- حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثاني، الشيوعيون، مؤسسة الأبحاث العربية،1996، ص: 226.

6- شهداء الحزب، شهداء الوطن، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ص: 13-42.

7- حامد الحمداني، من الذاكرة، الجبهة الوطنية لخوض الأنتخابات عام 1954، موقع الأخبار، 3 نيسان، 2018.

8- عبد الرزاق الحسني، تأريخ الوزارات العراقية، الجزء (10)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988، ص: 288-289.

محمد حسين النجفي

WWW.MHALNAJAFI.ORG

#نوري_السعيد #فيصل_الأول #توفيق_السويدي #صالح_جبر #معاهدة_بورت_سموث #العهد_الملكي #تأسيس_الدولة_العراقية #محمد_حسين_النجفي #مجلس_الأعمار #فهد

جَلسة عمل ساخنة في الحرم الجامعي

“المفروض أن يبحثوا عن نِقَاط القوة في زملائهم، كي يجدوا سبباً حقيقياً

لتسليم دفة العمل لرُبان يُقدم ما لا يستطيع أن يُقدمه الآخرون”

المكان: الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الإدارة، مكتب رئيس قسم الإدارة.

الزمن: العام الدراسي 1978/1977.

الحضور: رئيس قسم الإدارة، دكتور فُلان، أستاذ نجيب، الدكتور الآخر، وكاتب هذه السطور.

سبب الاجتماع: لجنة المناهج الدراسية.

بدأت الجلسة:

بدأ رئيس القسم بالتحدث عن مهمة لجنة المناهج الدراسية، وما يجب ان تقوم به، وعدم الاعتماد الكلي على المناهج المنقولة من جامعة بغداد. حيث ان الجامعة المستنصرية يجب أن يكون لها أستقلاليتها وهويتها المتميزة، خاصة بعد أن تنمي كادرها التدريسي الدائم المستقل عن جامعة بغداد. وبناء على هذه المقدمة القيمة، بدأ الحديث يتداول فيما بيننا حول كيفية تحقيق هذا الهدف. وقبل الولوج الى صُلْب الموضوع لابد من تعريف طبيعة الهيئة التدريسية، حيث كانت متباينة في العمر والخبرة والتحصيل العلمي والألقاب الأكاديمية. والمفروض ان يكون ذلك عنصر حيوية لخلق نهضة منهجية في المواد التدريسية، إلا ان الموضوع أنقلب بسرعة ليكون حواراً بدائياً وللأسف عدائياً.

حينما حاولت تقديم اقتراح تشكيل لجان فرعية متخصصة لكل مادة من المواد التدريسية، أعترض الدكتور المخضرم فُلان، وقال بطريقة تنمرية متعجرفة وبالحرف الواحد: “بحضور الكبار، الزعاطيط (الأطفال) تسكتْ”، فوجئت وصُدمت وألتفتُ الى رئيس القسم كي يقول شيئً، إلا انه حاول تجاهل الموقف، وإن بدى الحرج والامتعاض عليه. بعد ذلك تكلم أستاذ نجيب مؤيداً لما ذكرته، وإذا بدكتور فلان يقول بطريقة تسلطية ساخرة له: “هالمرة التلكيف يريدون يعلمونا”. ويستخدم الجهلة الشوفينيون كلمة “تلكيف” وهي أسم مدينة عراقية عريقة في سهل نينوى شمال العراق، بهذه الطريقة على كل مسيحي، ليس لأنتسابهم لتلك المدينة، وإنما تنكيلاً وتصغيراً لأبناء تلكيف وألقوش وبطناية وغيرها من مدن سهل نينوى الجميلة وأهلها الطيبين. وما هم إلا من سكان العراق الأصليين، الذين يعملون بكدهم وعرق جبينهم، فما كان مني إلا ان أقف على قدميّ هذه المرة، مخاطباً رئيس القسم: نحن هنا في اجتماع رسمي، وأنا أُطالب بأن يُدوّن كل ما ذكره دكتور فلان، حول الزعاطيط والتلكيف في محضر الجَلسة. حاول رئيس القسم، أن يسايرني لأنه يعلم أن الحق معي، وان دكتور فُلان لم يكن عليه ان يتحدث بهذه الطريقة. إلا أنني هددته بأني سأذهب فوراً الى عميد الكلية الذي كان في حينها “سليم ذياب السعدي” الذي اعرفه من انه سوف لن يتقبل مثل هذا النوع من التجاوزات اللا أخلاقية في الحرم الجامعي. أما الدكتور الآخر في الجَلسة، فإنه فضلّ ان يكون جالساً على التل، متفرجاً ومستفيداً من تناقضات الآخرين.

بعد ذلك تحرك أستاذ نجيب، وهو محاسب قانوني، خريج إنكلترا، وإنسان في منتهى الأدب والأخلاق، في الدفاع عن نفسه، وشارك في الملاسنة التي بدأت فيها أصواتنا تعلو ويسمعها من هم خارج المكتب. وحينما رأى دكتور فُلان المُتزمت والمُتحكم الذي كان يتبجح بصلته بحزب السلطة، أن موقفه تافه لأبعد الحدود، بدأ بالتراجع ألاستراتيجي، والإدعاء بأنها كانت ممازحة وميانة بين الأحباب والزملاء، وإننا بالنسبة إليه مثل أبنائه، لذلك أستخدم معنا كلمات دارجة ومتعارف عليها! أعلمته أننا هنا في لجنة عمل، وإننا هنا متساوون في الحقوق والواجبات، وإن افضلنا هو اكثرنا عملاً وليس أكبرنا سناً أو أعلانا شهادةً، وأن أكثرنا عملاً هو أكثرنا وطنية، وأن الوطنية والإخلاص للوطن لا دخل لها بالألقاب الأكاديمية أو الانتماءات الحزبية.

أجابني وهو يبتسم أبتسامة مصطنعة: “هوب، هوب، عمي راح تاكلنه وتشربنه،…….”. هنا تدخل رئيس القسم وهو إنسان محترم جداً، وقال إن الحق مع أستاذ محمد وطلب من دكتور فلان ان يعتذر بشكل أصولي وجدي ودون مُزاح وعلى ان لا يتكرر مثل هذا التصرف في الاجتماعات القادمة، وقد تم ذلك فعلاً، وقد عُدّ ذلك الاجتماع مُلغى، على ان تؤخذ مقترحات أستاذ محمد بجدية. وفعلاً تشكلت لجان فرعية لكل مادة علمية، وكنت أشارك في أدارة معظم هذه اللجان. وبطبيعة الحال فإن النفس الأمارة بالسوء لا يمكن ان تغير من مسيرتها. وتكرر ذلك مرات ومرات مع دكتور فلان ومن هم على شاكلته. وفي الصورة أدناه توثيق لأحدى جلسات اللجان الفرعية مع الزملاء الأستاذ عبد الستار فاضل وسكرتيرة القسم هاسميك (لاحقاً زوجتي) والأستاذ عبد المنعم الربيعي وكاتب هذه السطور، كان عملاً جماعياً جاداً مع من أراد ان يقدم شيئ لوطنه.

إجتماع لجنة مادة المحاسبة مع الأستاذ عبد الستار فاضل وهاسميك سكرتيرة

إجتماع لجنة مادة المحاسبة مع الأستاذ عبد الستار فاضل وهاسميك سكرتيرة

قسم الإدارة والأستاذ عبد المنعم الربيعي وكاتب السطور بتاريخ 9/1/1978

وللأسف الشديد نتعرض في الحياة لأناس يبذلون جُل جهدهم لإيجاد نِقَاط ضعف عند الآخرين، لكي يسخرون ذلك في محاجاتهم وسباقهم نحو المناصب او المراكز او الجاه او المال او كل ما سلف. بينما المفروض ان يبحثوا عن نِقَاط القوة في زملائهم وأصدقائهم وأقاربهم وأبناء وطنهم، كي يجدوا سبباً حقيقياً للتقدير، وتوجيباً لصفات إنسانية راقية، لتسليم دفة العمل لرُبانٍ يستطيع أن يقدم ما لا يستطيع أن يقدمه الآخرون.

محمد حسين النجفي

26 أيار 2021

www.mhalnajafi.org

#الجامعة_المستنصرية #عبد_المنعم_الربيعي #عبد_الستار_فاضل #محمد_طاهر_الشاوي #محمد_حسين_النجفي #نجيب_أنطوان_سامونا #سليم_ذياب_السعدي

مقالات ذات علاقة:

الأمانة العلمية بين أروقة المستنصرية

رمضانيات(4): النجف الأشرف: نموذج للتعددية والديمقراطية

“يا إمام العدل يالمالك مثيـــل

وسفه يحكمنا الحرامي والعميل”

أهم ما تسعى إليه المراجع الدينية في العالم هو توحيد منهجيتهم ورص صفوفهم وتوحيد كلمتهم، ومنع اي تسيب او خروج عن الأجماع. لربما نجد ذلك صحيحاً للأزهر والفاتيكان، إلا انه ليس مطلوباً، أو ممارساً على ارض الواقع بالنسبة للمرجعية الدينية في النجف الأشرف. فأولاً لا يوجد مرجع ديني واحد في النجف الأشرف يُقلده عموم الشيعة في العراق والعالم الإسلامي، وإن كان هناك المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله. فإضافة للسيستاني هناك المراجع العظام، السيد محمد سعيد الحكيم، والسيد بشيرحسين النجفي، والسيد محمد إسحاق الفياض، والسيد كاظم الحائري. إضافة لذلك هناك مراجع في كربلاء والكاظمين وقم إيران ولبنان. وللمرجع السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله العديد من المُقلدين له من العراقيين في داخل العراق وخارجه، حتى بعد وفاته.

يُفترض ان يكون للجامع او المسجد، إمام يأِم بالمصلين في أوقات الصلاة الخمس. الأمر ليس كذلك في العتبة العلوية في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن العشرين. فهناك عدة أئمة يأمون المصلين في آن واحد وفي نفس الموقع. أتذكر كان يأُم المصلين ما لا يقل عن ثلاث او أربعة أئمة، من بينهم السيد حسين الحمامي والسيد محسن الحكيم رحمهم الله وغيرهم. وعلى الرغم من أن الآذان للصلاة يبدأ من منارة الأمام وباستخدام المكبرات الصوتية، إلا إن كل إمام على ارض الصحن لديه مُكبر، ويسمى أيضا “منادي الإقامة” ويسمى دارجاً بـ”المكبرچي”. ووظيفة المكبرچي، وهم عادة أحداث لم يبلغوا سن الحلم بعد، أن يُكبروا لإقامة الصلاة، وأن يُكبروا في الركوع والقيام كي يسمعه المصلين خلف الأمام، لأن عددهم كبير ولم يستخدم الميكروفون في حينه. وكنت حينما أستمع إلى تكرار “الله أكبر” و “سبحان ربي الأعلى” بأصوات متنوعة في آن واحد، أشعر بخشوع صوفي تام في تلك اللحظة من اللحظات الروحية البعيدة عن مجريات الحياة وتفاهاتها. فإذا ذهبت إلى صحن الأمام علي للصلاة، فإن بإمكانك أن تختار وراء من تصلي. فالمراجع العظام الذين ذكرناهم، كل منهم له مقلدين و اتباع وموآزرين، يصلون ورائهم. وكلما كثر عدد المقلدين والمصلين وراء المرجع، كلما ازدادت مكانته بين أقرانه من العلماء. حيث انه تبعاً لعقيدة المذهب الجعفري، يُفترض ان يكون لكل بالغ اوبالغة مُقلد يقلدهُ، ويسير على نهجه في شرح الأمور الفقهية والعبادية والممارسات اليومية، حتى من بينها متى يبدأ شهر رمضان ومتى يكون العيد.

كذلك فإن لكل مرجع رسائل وبحوث وكتب ومدرسة فكرية متميزة، وطلاب ومكتب و”بيت مال”. بيت مال يستلم الخُمس والزكاة والتبرعات من المُقلدين، وينفقها كل مرجع بما يراهُ مناسباً لمدارس العلم ولمُنح دراسية لطلاب الحوزة، ولدور الأيتام وللفقراء والأرامل وللمعوزين. وكل من هؤلاء المراجع يعمل باستقلالية تامة عن الدولة وعن المراجع الأخرى.

إضافة للتعددية في المراجع الدينية هناك تعددية في المواكب الحسينية، التي تعمل أيضا باستقلالية تامة عن الدولة، وعن المواكب الأخرى وعن المراجع الدينية. والاستقلالية هنا تعني احترام الغير من الأشخاص والمؤسسات، ولا تعني الاستغناء عنها أو عدم اعتبارها أو تحديها. ولم يحتكر اي مرجع ديني حق ألاجتهاد والولاء لنفسه أو لمكتبه أو لرسالته. لذا فإنهم قدموا، وأظن أنهم مازالوا يقدمون نموذجاً حياً للتعايش السلمي والانفتاح الفكري والتعددي يجب أن يحتذى به.

إذن التعددية في ألاجتهاد والتقليد، وتعدد المراكز الدينية، وتقبل وجود أكثر من مرجع ديني في نفس الزمان ونفس المدينة ولنفس العقيدة الدينية، هو مشهد حضاري ونموذج يستحق أن يعمم على بقية الأنشطة سواء الدينية أو ألاجتماعية أو الافتصادية أو حتى السياسية. كذلك علينا ألّا ننسى بأن مدينة النجف الأشرف أعطتنا أنموذجات عدّة عبر التاريخ، حيث قدمت لنا أحياء النجف القديمة أول دستور عراقي يحكم العلاقات بين أطراف (المحلات الرئيسة) النجف ويسمى” دستور حي البراق في النجف” عام 1918 (راجع أسحاق النقاش، شيعة العراق، دار المدى، دمشق، ص:515-516). كذلك فإن الإنفتاح الفكري في مدينة النجف يتقبل حتى نشاطات وفعاليات سياسية للقوى العَلمانية، دون إبعاد وتهميش، وإلا كيف تقبل أهالي ومرجعيات ووجهاء مدينة النجف ان يُسمى شارع بإسم الشهيد “سلام عادل”. وفي هذا العام نزل موكب شباب “هيئة ثوار النجف الأشرف” ودخل صحن العتبة العلوية بمناسبة ذكرى استشهاد الامام، بهذه الردات التي تمجد انتفاضة تشرين وتخلد شهدائها:

من أبو الفقره علي هذا المــدد ثابتة بتشرين إلك راية وعهد

ثورة ننصب موعزاء إحنه شعب الشهداء

وسيف إبن ملجم نحر شبانه

يا إمام العدل يالمالك مثيـــل وسفه يحكمنا الحرامي والعميل

ساحة الحبوبي تشهد والنجف لوحة من دمنا حبرها ما نشف

ثورة ضد الفاسدين يا نصير الثائرين

وسيف إبن ملجم نحر شبانه

محمد حسين النجفي

العاشر من أيار 2021

الثامن والعشرون من رمضان

موقع محمد حسين النجفي

#النجف-الأشرف #الأمام-علي #أنتفاضة-تشرين #محمد_حسين_النجفي

رمضانيات (2) أموري في الصحن العلوي

“لا ظلم لا جور، واضح بكل دور، إنته العدل والقانون، إنته نظام لهل الكون”

كما ذكرت في الحلقة الأولى من أنني كل سنة أذهب إلى مدينة مولدي، مدينة النجف الأشرف في ذكرى وفاة الأمام علي (ع). وفي أحد الأعوام ذهبت مع مجموعة من الأصدقاء، كان من بينهم صديق اعتز به كثيراً لطيبة قلبه وأريحيته، كذلك لانقطاع أخباره عني منذ فارقت أرض الوطن. أنه الأخ الطيب “عبد الأمير حاج هادي حسين” الذي لا يعرف ألابتسامة لأنه دائم الضحك والهزل، لذا لا يمر بمرحلة الابتسامة ثم الضحك، وإنما ابتسامته ضحكٌ من أعماق القلب. على أية حال كان ذلك في نهاية ستينات القرن الماضي، وكنا مجموعة من الشباب، يمكن أن تقول عنا رافضين للواقع ومتمردين عليه بكل أبعاده. لا بل كنا حتى في حالة ضياع بين افكار عديدة ومشاعر مبعثرة هنا وهناك، بشكل غير منظم او مبرمج. رافضين كل شيء، تواقين لما هو جديد ومثير وثوري التفكير.

كان لي مع أموري عدة سفرات منها سفرة الى الشمال، حيث زرنا شقلاوة وصلاح الدين، وكانت من امتع السفرات التي لا يمكن نسيانها وما دار فيها من لعب ولهو بريء وغير بريء. المهم في ذلك العام قررت أن آخذ أموري معي الى النجف، كي أريه مدينتي العظيمة، مدينة الأمام علي (ع)، مدينة الثقافة والعلوم، مدينة الأدباء والشعراء، مدينة المناضلين والثوار الذين لم يهادنوا محتلين او طغاة.

وكالعادة في ليلة أستشهاد أمير المؤمنين، تخرج المواكب من مقراتها بتجاه ميدان النجف، مروراً بالسوق الكبير الذي عادة يكون في رمضان زاهياً بشرائط المصابيح والفوانيس المعلقة، والأعلام المرففة، واللافتات التي تعزي المسلمين بوفاة الأمام، حيث المتاجر زاهية بأجمل البضائع التي يتسوقها الزوار، مثل العطور والسبح ومحابس الفضة للرجال. ذهبنا معاً للسوق الكبير حيث ردات المواكب تصدح، لأن السوق مُسقف، لذا يكون الصوت مدوياً ومؤثراً بشكل يهز الأبدان. نظل في السوق الكبير حتى يأتي الموكب الذي انتظره، وهو موكب عزاء “البراق” الذي يدخل السوق متأخراً من الليل الى الصحن العلوي.

سرنا أنا وأموري مع موكب البراق، لاحظت صاحبي في حالة من التفاعل والانفعال، ولكني اعرفه انه لا يعير لهذه المراسيم والعادات أهمية، لا بل إنها جزء مما نحن متمردين عليه. المهم وصل الموكب الى محطته في الصحن العلوي، وبدأ الرادود عبد الرضا بصوته العاطفي المدوي، يلقي قصيدة للشاعر الحسيني عبد الحسين أبو شبع. كنا جالسين القرفصاء وظهرنا متكئٌ على سياج الرواق، وبدأ الحماس يأخذ مجراه، حتى وصل اللطم الى مراحل “النزلة” وهي اللطم الحماسي المتسارع، وإذا بيّ أفاجئ بأموري يخفي وجهه بين ركبتيه ويغطيه بيديه، وبدأ بالضحك، ولا أرى منه سوى كتفيه يهتزان من شدة الضحك. هنا جن جنوني: “أموري دخليك اسكت، أموري ولك فضحتنه، أموري أستر علينا، أموري ترى والله يطبرونا اليوم، أموري الله يخليك، أموري………”، وإذا به يرفع رأسه، وهو يجهش بالبكاء وليس بالضحك، كان متفاعلاً مع القصيدة والجمهور، والمشهد المؤثر بما فيها الرادود والكلمات والجمهور والبخور والأجواء المليئة بالعواطف الإنسانية التي تبكي “علي” الإنسانية، “علي” العدالة الاجتماعية، “علي” الزهد، “علي” التبرم عن تفاهات الحياة وترفها، “علي” التواضع والبساطة، “علي” العادل حتى بمحاسبه قاتله. انتهت القصيدة، وبدأ الجَمهور يتفرق وأموري مازال مقفلاً يديه على وجهه. مشاعر إنسانية فياضة دخلت القلب دون برمجة أو إستأذان، مليئة بالمحبة لعمل الخير والعطاء، كما هي رسالة الأمام علي (ع). ومن بين إحدى القصائد التي نظمها

الشاعر عبد الحسين أبو شبع وقرأها الرادود عبد الرضا بحق الأمام علي:

لا ظلم لا جور

واضح بكل دور

إنته العدل والقانون

إنته نظام لهل الكون

محمد حسين النجفي

18 نيسان 2021

السادس من رمضان

موقع محمد حسين النجفي

يتبع رمضانيات (3)

#محمد_حسين_النجفي

(رمضانيات (1): في حضرة الأمام علي (ع

“رائحة العطور وماء الورد والبخور تُكوْن مِسكاً لا تمحي السنين عبيره من ذاكرة الحواس الخمس برمتها”

كعادتي أذهب إلى مدينة مولدي، مدينة النجف الأشرف في العشرين من رمضان كل عام، ليلة أستشهاد الأمام علي (ع). أذهب كل مرة مع مجموعة مختلفة من الأصدقاء، وكأني دليلٌ سياحي وديني في موسم رمضان. تبدأ زيارتنا للذهاب إلى دكان المرحوم الحاج علي مرزة، صديق والدي منذ الطفولة، الذي كان دكانه جزء من المحلات المرتبطة بالسور الخارجي للصحن العلوي في دورة الصحن قبل التوسع والأعمار، ومن الجهة المقابلة لجادة (شارع) الرسول الذي يفصل ما بين محلة الحويش ومحلة البراق القديمتين. الحاج علي يتوقعنا في هذا اليوم من كل عام حيث يدعونا إلى بيته على مائدة أفطار لا يمكن التوقف فيها عن الأكل إلا إذا شعرنا بالاختناق. الفسنجون والسبيناغ ( السبزي) النجفي، والحلاوة الطحينية التي ما زالت رائحتها في أنفاسي. ولابد بعد ذلك من التمدد قليلاً قبل ان نشرب الشاي، قبل الذِهاب لزيارة السوق الچبير (الكبير) في النجف، حيث نأكل حلاوة “الدهينية” المشهورة، ثم لأريهم الدكان الذي كان لابي والمجاور لمقهى الحاج حسين القهواتي. تكون معظم المحلات مفتوحة في السوق لساعات متأخرة ما بعد منتصف الليل. رائحة العطور وماء الورد والبخور تُكوْن مِسكاً لا تمحي السنين عبيره من ذاكرة الحواس الخمس برمتها.

وفي ليلة أستشهاد أمير المؤمنين (ع) تخرج المواكب الواحدة بعد الآخر لتبدأ من ميدان النجف وهو أكبر ساحة في النجف آن ذاك (قبل تشييد ساحة ثورة العشرين)، لتدخل في السوق الكبير متوجهةً للصحن العلوي، حيث تدخل الصحن من باب “الساعة” يرافقها عادة مفرزة من الشرطة وأمام الموكب يسير أصحاب (كفلاء) الموكب والقائمين عليه ووجهاء المحلة التي يمثلونها. وهي مواكب ردات، يتكونون على شكل عدة مجموعات، عادة يكون لهم ردتين تكمل إحداهما الأخرى. مضمون الردات عن جرح واستشهاد الأمام، مُطعمة عادة بالأحداث السياسية لذلك العام. ردات معظمها أنتقادية لأخفاقات حكومية سياسية واجتماعية أو اقتصادية. ردات تحمل الكثير من الوعي والتحدي للحاكم في كل العهود دون استثناء. وحينما يدخل الموكب الصحن العلوي يكون الموكب الذي سبقه على وشك أن يختم جلسته. وطبعاً توقيتات دخول وخروج المواكب مجدولة بشكل دقيق جداً، منعاً لأي احتكاك ممكن أن يحدث بين المواكب. هناك نوع من ألاعتزاز بالانتماء لموكب معين، وبذلك ممكن أن تحدث مصادمات إذا ما حاول موكب أن يأخذ وقتاً اكثر من المخصص له.

يتوقف جَمهور الموكب على إحدى جهتي الصحن، وبالجهة المعاكسة من الصحن للموكب الذي سبقه منعاً للأحتكاك، ثم يبدأ الرادود بقراءة المستهل (ردات اللطم)، ويبدأ الأحماء تدريجياً كي يحفظ الجَمهور المستهل. أنا من عُشاق الرادود المرحوم عبد الرضا الذي كان يقرأ للشاعر الحسيني المناضل الشهيد عبد الحسين أبو شبع لموكب “البراق” المعروف بتوجهاته السياسية الوطنية. صوت المُلا عبد الرضا النجفي صوت جَهْوَري وقوي، يسيطر على الجَمهور سيطرة كاملة. يشد الانتباه إليه، حيث لا تسمع أي دردشة أو حتى همساً بين الحضور. في هذه الأثناء تبدأ حملة جمع التبرعات للموكب بواسطة “وكافة” (أداري) الموكب، لتنقل بأيادي مرفوعة كي يراها الجميع، من شخص لآخر لحين وصولها بيت مال الموكب قرب منبر الرادود.

تبدأ ردات اللطم هادئة أول الأمر، لتشتد حماساً مقطع بعد آخر، وكثيراً ما يطالب الجَمهور الرادود بالإعادة، وأحياناً بإلحاح لأنه لا يريد أن يعيد باستمرار ويتأخر عن موعد الختام. وحينما يطلب الجَمهور الإعادة أول مرة، يُعلن الرادود أسم الشاعر الذي نظم تلك القصيدة، حينها يهيج الجَمهور مُحيياً شاعرهم الشعبي الحسيني.

بعد ذلك نذهب لدار الحاج علي مشياً، ورائحة الطبخ الزكية تأتينا من كل ألاتجاهات، لنرى الكثير من البيوت والمواكب والحسينيات والتكيات تطبخ في الشوارع والعكود (الأزقة)، خاصة ألتمن البسمتي والقيمة النجفية المشهورة، كي يبدأ التوزيع المستمر ولا سيما لوجبة السَّحُور. وعلى ذكر السَّحُور، فبعد أن ننام ساعتين أو أقل، يتم إيقاظنا للسحور. والسحور هنا أكل يختلف كلياً عن أكل الفطور. انه من الوزن “الخفيف جداً”!، دجاج مقلي، كبة حلب مقلية، كباب عروك،…. وغير ذلك مما يسمى “نواشف”! ننام بعد ذلك، ولا نستيقظ إلا ظهراً، حيث تكون مَحَالّ المدينة مغلقة كلياً حِداداً بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي (ع).

14 نيسان 2021

اليوم الثاني من رمضان

#رمضان #النجف-الأشرف #الأمام-علي #محمد_حسين_النجفي

محمد حسين النجفي

موقع محمد حسين النجفي

يتبع رمضانيات (2)

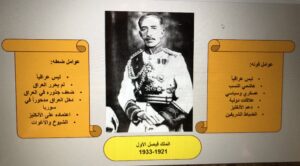

الملك فيصل الأول: طموحات، نجاحات واخفاقات

الفصل الثاني من سلسلة اليوبيل المئوي لتأسيس الدولة العراقية

لقد كانت أهداف وطموحات الشريف حسين وأبنائه عبد الله وفيصل وعلي وزيد، واسعة وكبيرة. لم تتحدد تلك الآمال بتحرير الحجاز وبلاد الشام من الهيمنة العثمانية فحسب، وإنما تأسيس دولة عربية شرق أوسطية تمتد حدودها بدءا لتشمل الحجاز والعراق والشام وفلسطين. وليكون الشريف حسين ملكاً وأبناءه أمراء على هذه البلدان، وهذا يعني ربما تأسيس خلافة عربية حديثة على الأراضي غير التركية التي كانت تابعة للدولة العثمانية. فهل أستطاعة هذه العائلة تحقيق ما كانت تصبوا إليه أم لا؟

الأمير فيصل وإن لم يكن أكبر أبناء الشريف حسين، إلا انه كان انشطهم وأكثرهم تدريباً لتحمل المسؤوليات العسكرية والعلاقات السياسية، خاصة مع الحليف الجديد بريطانيا العظمى، عن طريق لورنس العرب. حيث كان فيصل بمنزلة وزير دفاع الشريف حسين ورئيس أركان جيشه. لذلك استبق فيصل الأحداث وأقدم على تحرير دمشق مع لورنس العرب عام 1918، دون التشاور مع الإنكليز على ما يبدو. لماذا على ما يبدو؟ لأن بلاد الشام كانت من حصة فرنسا بموجب معاهدة سايكس بيكو لعام 1916، ولأن معاهدة سايكس بيكو كانت سرية. وليس من المعقول تصور موافقة إنكلترا على دخول فيصل دمشق محرراً. انفضح أمر معاهدة سايكس بيكو السرية بعد أستيلاء البولشفيك على السلطة في روسيا، وتدهور العلاقات بين روسيا الاشتراكية والتحالف الغربي. حيث فضحت روسيا هذه ألاتفاقية التي كانت طرفاً فيها. بعد ذلك أرغم فيصل على الخروج من الشام، وكانت صدمة قوية له، وتضعضع كبير للعلاقات، وانعدام مزمن للثقة بينه وبين ألإنكليز.

بعد أن أنتفض العراقيون في ثورة العشرين، تعقدت الأمور وأدرك الإنكليز صعوبة أدارة العراق من قبل القوات الإنكليزية بشكل مباشر. حيث جرى التفكير بتكوين أدارة وطنية، من الموالين للتاج البريطاني. وبذلك انعقد مؤتمر القاهرة في آذار 1921 الذي حضره ونستون تشرتشل وزير المستعمرات البريطاني، والمندوب السامي السير بيرسي كوكس ومس بيل من أدارة العراق الإنكليزية، وجعفر العسكري وساسون حسقيل نيابة عن وزارة عبد الرحمن الكيلاني المشكلة حديثاً تحت إشراف السير بيرسي كوكس. أقر المؤتمر الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرطين، الوصاية البريطانية وبيعة العراقيين له. الوصاية كانت أمراً مفروغاً منه نتيجة لسيطرة القوات البريطانية على عموم العراق، وقرار الحلفاء في مؤتمر سان ريمو. أما بيعة العراقيين أو لنقل بيعة “الأشراف” ممثلين بالشيوخ والسادة ورجال الدين والموظفين الكبار الذين كانوا جزءاً من الإدارة العثمانية، فإنها لم تمر بالسهولة ذاتها.

نعم تعثرت بيعة العراقيين للأمير فيصل، مما اضعفه كثيراً في تفاوضه مع سلطة ألانتداب البريطاني. فعلى سبيل المثال فإن لواء كركوك والسليمانية صوت ضد الأمير فيصل، وان لواء أربيل والموصل اشترطا ضمان حقوق الأقليات كما وردت في معاهدة سيفر لعام 1920. أما لواء البصرة فقد أشترط أن يكون الأمير فيصل ملكاً على “العراق والبصرة”، بمعنى أن البصرة عُدت إقليم متحد مع العراق وليست جزءاً منه. أما لواء الدليم والحلة والمنتفك والعمارة فكانت بيعتهم مشروطة ببقاء إشراف بريطانيا العظمى. ولم يمنح البيعة المطلقة سوى لوائي كربلاء وديالى. أما لواء بغداد فقد بايع الأمير فيصل بشروط عدّة منها التأكيد أن يكون العراق دولة دستورية حرة ديمقراطية مستقلة مجردة من كل قيد ومنقطعة عن سلطة الغير(1). وبعبارة أخرى فإن:

“البيعة كانت لبريطانيا العظمى أكثر من كونها بيعة للأمير فيصل”

مع كل تلك المعوقات والتحفظات التي أشترطها أشراف المدن العراقية الرئيسة، تمّ تتويج فيصل ملكاً على العراق في يوم 23/8/ 1921، بناء على طلبه، كي يصادف ذكرى يوم عيد الغدير الذي اعلن فيها النبي محمد (ص) من أن الأمام علي (ع) خليفة من بعده(2) بمقولته المشهورة “من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه”، ولم يعترض المندوب السامي البريطاني على ذلك. وعلى الرغم من أن الأسباب التي دعت الملك لهذا الاختيار، غير معلنة، إلا ان الملك الجديد أراد أن يكون ملكاً لكل العراقيين، ووفاء لأهل النجف الأشرف الذين قادوا الثورة على الإنكليز والذين رحبوا به بحرارة حينما زارهم قبل الموافقة على الترشيح. أمام هذه المبايعة والتتويج المشروط من جهتين متعارضتين هما أشراف المدن العراقية ورؤساء العشائر من جهة، وشروط الإنكليز ومصالحهم من جهة أخرى، أدرك فيصل أن مهمته صعبة جداً، إلا انه كان مصمماً على النجاح، خاصة بعد التجربة المريرة التي خاضها في الشام.

هناك جملة عوامل ساعدت الملك فيصل أن يحكم العراق افضل من غيره، من بينها انه لم يكن عراقياً بالمولد. وبذلك فإنه غير محسوب على هذه العشيرة أو تلك، على الشمال أو الجنوب، على هذه المدينة أو تلك، وهذا ما يجعله حيادياً في التعامل مع الجميع بشكل متوازن. وبنفس الوقت فإن عدم كونه ليس عراقياً عُدّ عامل ضعف لانه فاقد لأي إسناد سكاني او مناطقي يعتمد عليه. كذلك فإنه هاشمي النسب، شافعي المذهب، وهذا ما يجعله مقبولا من قبل الشيعة والسنة. أما شخصيته وتدريبه كعسكري وعلاقاته الدولية، فإنها متميزة بين أقرانه في ذلك الزمان. وكان للضباط الشريفيين دوراً كبيراً في إسناده ولا سيما نوري السعيد وجعفر العسكري، وجميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي.

مع ذلك كانت هناك عوامل ضعف لدى الملك فيصل كان يدركها قبل غيره، من بينها انه لم يدخل العراق محرراً مثلما دخل الشام، لا بالعكس دخل العراق وهو مُبعداً بالقوة من ارض الشام. كذلك فإن الأغوات والمشايخ، كانوا كثيري المطالب، مستغلين للظروف الصعبة، للحصول على المزيد من أراضي الدولة دون مقابل، وإعفاءات ضريبية لا حصر لها. وبما أن الإنكليز هم من أتوا بفيصل إلى العراق، فإن اسمه اصبح لصيقاً للانتداب البريطاني.

كان الملك فيصل يدرك ما له وما عليه، ومع ذلك لم يكن أمامه سبيل إلا أن يبذل جهداً مضاعفاً لخلق توازنات قلقة تكاد تكون يوماً بيوم، للوصول إلى طموحاته وأهدافه العامة التي يمكن تحديدها بما يلي:

- توحيد ولايات بغداد والبصرة والموصل لتكوين وطن

- الاستفادة القصوى من الإنكليز كحليف

- الحصول على ألاستقلال الكامل للعراق

- بناء مجد العائلة الهاشمية

لتحقيق ذلك كان عليه أن يكون مناوراً برعاً، وكان يستعمل الإنكليز للضغط على وجهاء العراق الذين يطالبون بالاستقلال، الذي لم يكن عملياً في حينه، لوجود القوات البريطانية، وعدم وجود قوات أو جيش عراقي للوقوف بوجهها. ومن ناحية أخرى كان يستغل تذمر وشكوى العراقيين تجاه ألانتداب البريطاني، والاستفادة من ألانتفاضات العشائرية في الجنوب ومنطقة الفرات الأوسط مثل حركة سالم الخيون عام 1924، وانتفاضة عشائر المياح في الحي عام 1927، وغير ذلك الكثير، للضغط على الإنكليز للحصول على مكتسبات تدريجية في مفاوضاته من اجل الاستقلال التام.

كان هدفه الأسمى هو تحقيق السيادة الكاملة للعراق، لذلك تعهد في خطاب العرش: “ألا وأن اول عمل أقوم به، هو مباشرة الانتخابات وجمع المجلس التأسيسي. ولتعلم الأمة أن مجلسها هو الذي سيضع بمشورتي دستور استقلالها على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية”(3)، كذلك استمد زخماً وأسنادا من مدن “بغداد والنجف وكربلاء، حيث كان للوطنيين تأثير ملحوظ يسانده العلماء، برز رأي مميز يتمثل في إقامة وحدة جغرافية للعراق من البصرة إلى الموصل وحكم عربي”(4) وبذلك دخل مع الإنكليز بمساومات ومفاوضات مضنية ومتعبة. وكان جعفر العسكري ونوري السعيد، يداه اليمنى واليسرى. وكان للإنكليز مصالح اقتصادية وعسكرية واسعة في العراق. فهم لم يحتلوا العراق كي يستلمه فيصل منهم بسهولة ودون قيد أو شرط. الشرطين الأساسين هما المصالح الافتصادية ومرتكزها أمتيازات التنقيب واستخراج النفط، والثاني الوجود العسكري لحماية هذه المصالح. وهذا ما ضمنته معاهدة 1930 بين العراق وإنكلترا، التي هيئت ومهدت لدخول العراق عصبة الأمم المتحدة عام 1932. تمت المفاوضات النهائية للاستقلال بالوزارة الثانية لنوري السعيد ووزير دفاعها وخارجيتها صهره جعفر العسكري. سبق تلك كتابة أول دستور (القانون العام) عام 1925، خلال حِقْبَة وزارة ياسين الهاشمي. دستور غير موفق لسببين، الأول منحه صلاحيات واسعة للملك وللسلطة التنفيذية، وتقليل دور السلطة التشريعية والقضاء، وكان المفروض أن يكون العكس. السبب الثاني أن هذا الدستور استثنى من تطبيقه على سكنة الريف، الذين يشكلون 75% من السكان في حينه، ليخضعوا لقانون العشائر الجائر الذي يمنح الشيخ صلاحيات مطلقة أوسع من صلاحيات الملك نفسه. وقد أدى ذلك إلى سيطرة عدد محدود من الشيوخ المتنفذين على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، حيث تغيرت أدوارهم من شيوخ يرعون أفراد عشيرتهم، إلى أقطاعيين وبيدهم السوط كي يبتزّوا عرق جبين المزارعين.

أستطاع فيصل الأول أن يحقق الهدف الأسمى بإنهاء الانتداب البريطاني ودخول عصبة الأمم المتحدة ولو بشروط، وهذا إنجاز لا يمكن التقليل من أهميته بأي شكلٍ من الأشكال، خاصة إذا علمنا أن العراق أصبح بموجب ذلك أول دولة عربية حصلت على الاستقلال، وقُبلت عضواً في عصبة الأمم المتحدة. إلا انه لم يحقق نجاحاً، لا بل اخفق في توحيد مكونات الشعب العراقي لتنصهر في بودقة الوطنية العراقية الموحدة، ويظهر ذلك جلياً في مغزى المذكرة السرية للملك فيصل الأول في آذار من عام 1933 التي جاء فيها:

” وفي هذا الصدد وقلبي ملآن أسى أنه في اعتقادي، لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائما للانتفاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد – والحالة هذه – أن نُشكل من هذه الكتل شعبا نُهذبه ونُدربه، ونُعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضا عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين، وهذا التشكيل “(5)

بهذه المرارة والإخفاق والمسيرة الطويلة المتعبة، تعرضت حالة الملك الصحية إلى متاعب، تطلب منه ذلك السفر إلى سويسرا للراحة والاستجمام والعلاج. إلا انه توفى في اليوم الثامن من أيلول عام 1933 في ظروف وصفت بأنها غامضة. ترك لنا مؤسس الدولة العراقية إرثاً يستحق الافتخار به، ومشروع دولة وطنية موحدة لم يُستكمل حتى وقتنا الحالي. وربما من المناسب أن تتصدر صورته مكاتب وقاعات الدوائر العراقية الرسمية وشبه الرسمية، باعتباره مؤسس الدولة العراقية والأب الروحي للوحدة الوطنية، بدلاً من صور الطغاة والفاسدين، وسياسي الصدفة.

محمد حسين النجفي

22 آذار، 2021

المصادر:

(1) عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية الجزء (1)، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص 59.

(2) نفس المصدر، ص65.

(3) نفس المصدر، ص 68.

(4) كاظم نعمه، الملك فيصل والإنكليز والاستقلال، بيروت، الدار العربية للموسوعات، ص 32.

(5) عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، بغداد، دار الشؤون الثقافة العامة، الجزء (3)، ص317.

#نوري-السعيد #فيصل-الأول #جعفر-العسكري #لورنس-العرب #معاهدة-سايكس-بيكو #العهد-الملكي #تأسيس-العراق #محمد_حسين_النجفي

https://mhalnajafi.org/

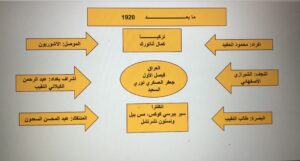

ما قبل تأسيس الدولة العراقية

” الفصل الأول من سلسلة اليوبيل المئوي لتأسيس الدولة العراقية”

تقديم من قبل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرضا شياع المحترم:

أخي وصديقي أبا عامر: مساء الخير والحبور

أسعدني جداً هذا المقال غير التقليدي، وأني لأرى أهمية الكتابة تتجلّى في بذر قلق السؤال بأرض القارئ، فالكتابة المتصالحة لا تضيء وعي المتلقي، أو كما يرى يوري لوتمان بتعريفه للحركة، التي يقول عنّها لا تعني الانتقال من مكان إلى آخر، وإنما تعني الحركة الانتقال من وعي إلى آخر، وعندما ننظر إلى مياه البحيرة الراكدة، نشعر بالتساكن الذهني، ولكنّ الدوائر التي تخلقها الحجارة التي نلقيها فيها إبعاداً للضجر، هي التي تحفّز العقل على الاستيقاظ، والخيال على ابتناء الصور، شخصيّاً لا أحفل بإنجازات المؤرخين الذين لا يطرقون سبل المحجّات الموحشة لقلة سالكيها، وهي التي توصل إلى الواقع المُعيش، وربما إلى الحقيقة المغيبة، فالمغيّب والمسكوت عنه أضحى عندنا درساً مدرسياً نفرح به، وكأنّه الحقيقة، وهي ليست كذلك، لقد شدّني المقال (ما قبل تأسيس الدولة العراقية) من فقرته الأولى، التي استدرجتني إلى المتابعة، لأخرج بوعي مغاير، وإن كانت لبنات المقال الأولى هاجعة في كهوف ذاكرتي، عليه دعني أقول: هذا مقال ممتاز، وتتمثّل ميزته في تحريض القارئ على السفر إلى منابع السؤال، لعلّه يؤوب بالإجابة التي تشي بالواقع.

أشكرك أبا عامر، فبقراءة هذا المقال أُعِدُّ مسائي اليوم من مساءات القراءة العاشقة.

أشكرك صديقي!

أخوك أبو إيناس

المقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

لم تكن هناك دولة مركزية بمعنى الكلمة اسمها الدولة العراقية قبل عام 1920(*)(1)، سواء كدولة حرة أو دولة تابعة لإمبراطورية أو دولة أخرى. إنما كان هناك ولايات مثل ولاية البصرة وولاية بغداد وولاية الموصل، وكلها تابعة بشكل مباشر إلى سلطان الدولة العثمانية ومقرها الآستانة. وعليه لم تكن هناك روابط أدارية حكومية بشكل مركزي ترتبط به هذه الولايات الثلاث. وعدم وجود كيان حكومي لا يعني عدم وجود شعب عراقي مترابط بشكل وآخر مع بعضه عن طريق التجارة والعلاقات الدينية والنسب العشائري والقبلي. كذلك لا يعني عدم وجود مشاعر وطنية عامة وتفكير جمعي بوطن موحد لأرض العراق وشعب العراق.

لقد أُطلقت على العراق أسماء عدّة عبر الزمان والمكان، فعُرف ببلاد ما بين النهرين، وأرض الري، أووروك، وبابل، وسومر، وأكد، ونينوى، وأرض السواد، ووادي الرافدين، وموسابوتميا. أما الحدود الجغرافية فهي أيضاً اختلفت باختلاف الزمان والمكان، فكانت ألامبراطوريات القديمة تعتمد على مدينة واحدة، مثل سومر ومركزها مدينة أُور، والبابليون مدينة بابل، والآشوريون مدينة نينوى. وفي العصور التي تلتها كانت مدن البصرة والكوفة والحيرة لتضاف بعد تلك مدينة بغداد لتكون عاصمة الدولة العباسية في عهد ابو جعفر المنصور. وليتطور الزمان وتتكون مدن جديدة لها أهمية دينية مثل النجف الأشرف وكربلاء وسامراء والكاظمية. لذا فإنّ الجغرافية السياسية للعراق أو لأرض العراق او حينما يقال أهل العراق، المقصود بها ما تؤطرهُ المدن المذكورة وما بينهما وما حولهما من مجمعات كبيرة وصغيرة وقرى ريفية والبدو الرحل الذين يصلون مشارف هذه المدن ولو في مواسم الرعي فقط. فكيف تكوّن العراق الحديث كدولة كما نعرفها اليوم؟ في أعتقادي أن هناك ثلاث عوامل رئيسة أدّت دورها في تأسيس العراق الحديث عام 1921:

العامل الأول هو تدهور الدولة العثمانية تدريجياً، وفقدانها السيطرة على ما يحدث في الولايات غير التركية التابعة لها في اوربا وشمال افريقيا والحجاز أو العراق والشام. وأنعكس ذلك في صراع بين الأشخاص والتيارات السياسية في مراكز قِوَى الدولة العثمانية. ففي عام 1909 أسقط الضباط القوميون الأتراك السلطان عبد الحميد الثاني، وسيطر محمود شوكت باشا على إسطنبول. وبدأ صراع مفتوح بين أفكار واتباع “تركيا الفتاة” الليبرالية وبين أفكار وأتباع “الاتحاد والترقي” التي تؤمن بتتريك الشعوب غير التركية. وفي خضم هذا الصراع ظهرت شخصية القائد مصطفى كمال الذي هزم الحلفاء في المعارك البرية في مضيق الدردنيل في الأعوام 1915/ 1916. وفي عام 1922 تنازل السلطان محمد السادس عن العرش لعبد المجيد الثاني، حيث وقع مصطفى كمال معاهدة لوزان مع الحلفاء متنازلاً بموجبها عن الأراضي غير التركية للحلفاء. وفي عام 1924 ألغيت الخلافة العثمانية التي كانت تحكم بأسم الدين وتمّ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة كدولة عَلمانية، على يد مصطفى كمال الذي سُميّ “أتاتورك” ومعناه أبو الأتراك(1).

العامل الثاني هو التنسيق بين الشريف حسين وابنه الأمير فيصل مع الإنكليز عن طريق مكماهون ولورنس العرب. حيث أدت هذه الثورة التي ابتدأت عام 1916 إلى توجيه الضربات الواحدة بعد الأخرى للقوات العثمانية في الحجاز وشرقي الأرْدُنّ، ومن ثمّ تحرير الشام عام 1918. ولقد ألهمت الثورة العربية، العديد من الضباط العراقيين والسوريين الذين يعملون في الجيش العثماني لإعادة النظر في ولائهم للسلطان العثماني، ومنهم نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي ومولود مخلص، حيث التحق العديد منهم للعمل جنباً إلى جنب مع الأمير فيصل لتحرير الشام وكان من المفروض السيطرة على مصير الشرق الأوسط العربي تحت أمرة الشريف حسين وأبنائه. بعد ذلك انصب اهتمام الضباط العراقيين الشريفيين نحو السلطة في العراق الذي استكمل الإنكليز السيطرة عليها كلياً عام 1917.

أما العامل الثالث فهو توجه الإنكليز للسيطرة على العراق الغني بالموارد النفطية(2) والأراضي الزراعية الخصبة، وانتزاعها من قبضة الدولة العثمانية. حيث دخلت القوات الإنكليزية عن طريق ميناء البصرة عام 1914 واستمرت بالتحرك شمالاً لاحتلال بغداد، والسيطرة كلياً على العراق في عام 1917. إن خروج العثمانيين من العراق احدث فراغاً سياسياً وإدارياً. تبع ذلك إقرار الحلفاء في مؤتمر سان ريمو انتداب إنكلترا على العراق في 25 نيسان 1920.

بعد تحرير الشام من قبل الشريفيين، بقيادة الأمير فيصل، طالبت فرنسا إنكلترا بتطبيق معاهدة سايكس- بيكو السرية التي قَسم فيها الحليفان، الشرق الأوسط دون دراية الشريف حسين. وبذلك أخذوا يضغطون على فيصل بالتخلي عن الشام للإدارة الفرنسية. ولم يرغب ألإنكليز ان يحكموا العراق بشكل مباشر، لذلك بدأت الإدارة الإنكليزية عن طريق مراكز التخطيط ألاستراتيجي في الهند والقاهرة ولندن في البحث عن افضل وسيلة لحكم العراق. وعلى الرغم من ترشيح العديد من الشخصيات العراقية الطموحة لأنفسهم كي يحكموا العراق أمثال طالب النقيب من أشراف البصرة وعبد المحسن السعدون من أشراف المنتفك والشيخ خزعل الكعبي أمير المحمرة، وياسين الهاشمي الضابط الشريفي الطموح وغيره العديد، إلا إن الإنكليز وجدوا في الأمير فيصل بن الشريف حسين الحل الأفضل، لسببين، الأول تعويضه عن تخليه عن حكم الشام، والثاني تلمس الإنكليز رغبة العراقيين بحاكم من العائلة الهاشمية التي يحترمها شيعة وسنة العراق، خاصة بعد ثورة العشرين.

بذلك انعقد مؤتمر القاهرة في آذار 1921 الذي حضره المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس ومس بيل من ادارة العراق الإنكليزية وجعفر العسكري وساسون حسقيل نيابة عن وزارة عبد الرحمن الكيلاني المشكلة حديثاً تحت إشراف السير بيرسي كوكس. وقد تم في هذا المؤتمر الذي حضره مستر ونستون تشرتشل، إقرار الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرطين، الوصاية البريطانية وبيعة العراقيين له. الوصاية كانت أمراً مفروغاً منه نتيجة لتواجد القوات البريطانية وقرار الحلفاء في مؤتمر سان ريمو. أما بيعة العراقيين او لنقل “أشراف” العراقيين ممثلين بالشيوخ والسادة ورجال الدين والموظفين الكبار الذين كانوا جزءاً من الإدارة العثمانية، فإنها لم تمر بالسهولة ذاتها.

نعم تعثرت بيعة العراقيين للأمير فيصل، مما اضعفه كثيراً في تفاوضه مع سلطة الانتداب البريطاني. فعلى سبيل المثال، فإن لواء كركوك والسليمانية صوت ضد الأمير فيصل، وان لواء أربيل والموصل اشترطا ضمان حقوق الأقليات كما وردت في معاهدة سيفر. أما لواء البصرة فقد اشترط أن يكون الأمير فيصل ملكاً على “العراق والبصرة”، بمعنى أن البصرة تعتبر أقليما متحدا مع العراق وليست جزءاً منه. أما لواء الدليم والحلة والمنتفك والعمارة فكانت بيعتهم مشروطة ببقاء إشراف بريطانيا العظمى. ولم يمنح البيعة المطلقة سوى لوائي كربلاء وديالى. أما لواء بغداد فقد بايع الأمير فيصل بشروط عديدة منها التأكيد أن يكون العراق دولة دستورية حرة ديمقراطية مستقلة مجردة من كل قيد ومنقطعة عن سلطة الغير(2). وحتى بعد تتويج فيصل ملكاً على العراق، وسعيه للحصول على الاستقلال، سعى بعض الشيوخ على تحريض الإنكليز على فيصل، فقد ” أعلن مشايخ بني ربيعة انهم ينظرون “باشمئزاز حقيقي الى احتمال سحب الإشراف البريطاني، واكثر من ذلك، فإن علي سليمان من الدليم، وأربعين رئيس عشيرة آخرين، ذكّروا الملك في لقاء معه، ومن دون خجل، بأنهم أقسموا على الولاء له شرط أن يقبل بالتوجيه البريطاني”(3)، وبعبارة أخرى فإن:

“البيعة كانت لبريطانيا العظمى أكثر من كونها بيعة للأمير فيصل”

السؤال الذي يمكن طرحه او التفكير به هو: ما الدور الذي لعبه الساسة العراقيون في تأسيس العراق الحديث؟ هل كان دوراً أساسياً أم دوراً ثانوياً؟ هل كان دوراً إيجابياً أم سلبياً؟ حقيقة الأمر كما ذكرنا سابقاٌ من بحث العوامل الثلاث نجد ان العديد من نخبة العراقيين الذين أحاطوا الملك الجديد، كان لهم دور سلبي لتثبيت مصالح خاصة على حساب مصلحة الوطن العليا، ودوراً ثانوياً في تأسيس الدولة، إلا أن دورهم قد تزايد من خلال المفاوضات المستمرة التي أصر عليها الملك فيصل والإدارة العراقية الحديثة لحين حصولهم على الاستقلال، ودخول عصبة الأمم المتحدة عام 1932 في نهاية حكم الملك فيصل الأول ونوري السعيد رئيساً للوزراء وجعفر العسكري وزيراً للخارجية والدفاع(4).

محمد حسين النجفي

5 شباط 2021

https://mhalnajafi.org/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

(*) يعرف المفكر الألماني ماكس فيبر Max Weber ، الدولة على أنها: منظمة سياسية ألزامية مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام الشرعي للقوة على أراضي معينة.

(1) بطاطو، حنا، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية، الكتاب الأول، من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، 1995، بيروت، ص 32.

(2) نعمة، د. كاظم، الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال، بيروت، الدار العربية للموسوعات.

(3) بطاطو، نفس المصدر، ص 117.

(4) الحسني، عبد الرزاق، تاريخ الوزارات العراقية، العدد (3)، دار الشؤون الثقافية العامة، 1988، بغداد، ص 164.

#نوري-السعيد #فيصل-الأول #جعفر-العسكري #لورنس-العرب #معاهدة-سايكس-بيكو #العهد-الملكي #تأسيس-العراق #محمد_حسين_النجفي

أربعينية الخال الحاج كريم

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

الأخوة الأعزاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعوني اقدم نفسي اليكم. أنا محمد حسين النجفي، الأخ الأكبر الى المرحوم الحاج رعد النجفي، وابن اخت المرحوم الحاج كريم. اود ان اشكر حضوركم لمشاركتنا الأحزان بفقد الخال الحبيب الحاج كريم

دعوني احدثكم عن بعض ما لا تعرفوه عن خالي

وُلد في مدينة الكوفة عام 1942، وانتقل مع عائلته الى بغداد عام 1952، حينما كان عمره 10 سنوات

عمل في سوق الشورجة مع والدي واخوته الكبار، وتعلم مهنة التجارة أثناء كونه طالباً في المتوسطة والثانوية

أستطاع ان يتقدم في المهنة دون ارث او عطاء، ليصبح تاجراً معروفاً في سوق الشورجة، صنف الزجاجيات والفرفوريات

كذلك اهتم في شؤون الوطن والصالح العام، فأنخرط في العمل السياسي الوطني، مدافعاً عن الطبقات الأقل حظاً في مجتمعاتنا، ساعياً لتحقيق العدالة الأجتماعي وضمان حد ادنى لحقوق الأنسان، مسترشداً بفكر الأمام علي (رض) والفكر اليساري المعاصر

ونتيجة لذلك تعرض للأضطهاد القاسي كغيره من الشباب الناشط في ذلك الزمان من قبل سلطة البعث الأولى بعد 8 شباط عام 1963

لقد تركت تلك التجربة ذكريات قاسية في نفسه، لم تستطع الأيام ان تمحي آلامها. لذلك حينما عاد البعث من جديد، وبدت بوادر نزوعهم للأضطهاد مرة أخرى، قرر كغيره الرحيل عن العراق الذي أحبه حباً جما

نزح مع عائلته الى لندن عام 1976، وكان من اوائل الناس الذين تعامل معهم نبيل الخضيري وجمال الغبان. مارس انواع المهن التجارية مشاركاً في مطعم الخليج، وأسطنبول أكسبرس، والفنادق ليستقر في نهاية الأمر على الأستثمار في العقارات في قلب لندن النابض. عمل معه اخي المرحوم الحاج رعد واكتسب منه معرفة التجارة بالأملاك

عُرف في سوق الشورجة في بغداد، وفي المجتمع اللندني

بصدق تعامله، ونزاهة مسيرته، وحسن معشره، وسخاء كرمه.

سنفتقده من حياتنا وستفتقده الجالية العراقية في لندن.

و “إنا لله وإنا اليه راجعون”

رحم الله من قرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد